Dem Medium ein Medium |

|

|

| Die Kino-Überraschung des Frühjahrs: Der Schamane und die Schlange | ||

Die 16. Tage des Ethnologischen Films zeigen, was Filme für Musik und Message tun können

Von Natascha Gerold

»I Have No Everything Here« hat zwar nicht gewonnen. Trotzdem hat das Album für eine kleine Sensation gesorgt. Denn seine Songs haben es immerhin bis nach Los Angeles geschafft, zur diesjährigen Nominierung für den Grammy in der Kategorie Weltmusik. Das wäre an sich noch nicht weiter erstaunlich, wären die Musiker keine Verurteilten aus dem Hochsicherheitsgefängnis in Zomba, einer Stadt im südlichen Malawi. 14 Inhaftierte und zwei Wachleute nahmen »I Have No Everything Here« dort in einem Behelfsstudio auf. Mit der außergewöhnlichen Meldung über dieses »Zomba Prison Project« streifte Malawi, das bitterarme Land im südöstlichen Afrika, der Scheinwerfer einer internationalen Öffentlichkeit – wenn auch nur für den Bruchteil eines Aufmerksamkeitsmoments.

Ich töne, also bin ich – es gibt kaum einen nachdrücklicheren Beweis menschlicher Existenz als Musik. Warum sonst kreist Chuck Berry’s »Johnny B. Good« zusammen mit Edda Moser als »Königin der Nacht« in der Voyager-Kapsel durch den Orbit? Musik machen heißt, sich mit dem zu zeigen, was man hat, was einen umgibt und umtreibt. Erst recht, wenn die eigenen Lebensumstände widrig sind. Die 16. Tage des Ethnologischen Films zeigen die, die sich zeigen – mit sechs Dokumentarfilmen über Musiker und ihre Kunst. Nicht selten kommen ihre Macher aus Deutschland – einem westlichen Kulturkreis also – und bringen von ihren Reisen aufmerksame sensible Beobachtungen mit, bei denen es weniger um Hörgenüsse als um universell verbindende Dinge geht, die Musik transportieren kann. Dabei schafft sie nicht nur Brücken quer über Kontinente, sondern auch zeitliche, sie wirkt identitätsstiftend und bewahrt die eigene Herkunft, indem sie sie in die Gegenwart holt.

Eindrucksvoll verdeutlicht dies der Eröffnungsfilm Karuna Grand Show (Fr. 28.10., 17 und 19 Uhr) von Wolfram Seipp und Sebastian Hirt, der bei den 16. Tagen des Ethnologischen Films seine Münchner Premiere hat. Die beiden Filmemacher begleiten eine Gruppe tibetischer behinderter Jugendlicher auf ihrer 4000 Kilometer langen »Karuna Grand Show« von Süd- nach Nordindien zum Dalai Lama. Gemeinsam mit ihnen treten bekannte Künstler auf, die – nach ihrer Flucht aus Tibet auf der ganzen Welt verstreut – auf Bitte des Karuna-Heimleiters für diese Tour mit Auftritten in tibetischen Kolonien ohne Gage zusammengekommen sind.

Der Weg zurück zu Familien und heimatlichen Wurzeln ist für die Exil-Tibeter nach wie vor keine Option – umso kraftvoller scheint die Erinnerung an das Heimatland in ihrer Musik aufbewahrt. Was diese Menschen in Asien mit unerschütterliche Beharrlichkeit praktizieren, entlud sich einst in Nordeuropa mit eruptiver Wucht: Sumé – The Sound of a Revolution (Di. 01.11., 19 Uhr) von Inuk Silis Høegh, erzählt die unglaubliche Geschichte grönländischer Studenten, die 1973 die Band Sumé gründeten und von Kopenhagen aus Missstände in der Heimat wie Alkoholismus und mangelnde Bildungsangebote anprangerten und die dänische Verwaltung dafür verantwortlich machten – das alles mit fetzigem Rock in ihrer Muttersprache. Im Debüt des grönländischen Dokumentarfilmers Silis Høegh erinnern sich die ehemaligen Bandmitglieder an die Zeiten des Aufruhrs und Wachrüttelns, zu denen sie auf drei Alben den Soundtrack lieferten.

Eine Nation kommt nicht zur Ruhe: Derzeit zeichnet sich die Entsendung deutscher Sanitär- und Kampfhubschraubern nach Nord-Mali ab, um die lokale Mission der UN zeitlich befristet zu unterstützen, wie es hieß. Islamistische Rebellen haben in dem westafrikanischen Land, in dem mehr als 300 verschiedene Hauptethnien beheimatet sind, unter anderem zahlreiche Kulturschätze zerstört, die Lage bleibt auch für Musiker bedrohlich. Was es bedeutet, unter derartigen Umständen seiner Passion zu folgen, hat Lutz Gregor in Mali Blues (So. 30.10., 19 Uhr) festgehalten und vier malische Musiker porträtiert. Er zeigt die Wiege des Blues, der einst von den Sklaven aus Mali auf die Baumwollfelder Nordamerikas mitgenommen wurde, als Füllhorn unterschiedlichster musikalischer Stilrichtungen und Traditionen, ohne das Elend des krisen- und terrorgeschüttelten Landes zu übersehen, das Fanatismus und Korruption verursacht haben.

Mali hat nicht nur den Blues, sondern auch eine rege Rapper-Szene. Die wundere sich mitunter, so Gregor im Interview mit WDR 3, über US-amerikanische Musikerkollegen, die sich, statt soziale Probleme gemeinsam anzugehen, offenbar lieber im Sprechgesang gegenseitig bekämpften. Auch wenn sich die Mitglieder der legendären New Yorker Hip-Hopper von „A Tribe Called Quest“ nie derartig dissten: Schmerzhaft waren ihre Auseinandersetzungen allemal. Das belegt Michael Rapaports Film Beats Rhymes & Life: The Travels of a Tribe Called Quest (Mo. 31.10., 19 Uhr), der ihren kometenhaften Aufstieg Ende der 1990er-Jahre, die Reunion-Tour und die unterschiedlichen musikalischen Vorstellungen vor allem der Mitglieder Q-Tip und des im März dieses Jahres verstorbenen Phife Dawg dokumentiert. Manchmal eint Musik eben nicht, sondern besiegelt auch das Ende eines gemeinsamen Weges.

Gleichwohl sich im Iran politische Entspannung und ein mitunter liberalerer Umgang mit Kulturschaffenden bemerkbar macht: Der weite Weg zur Kunstfreiheit ist noch immer steinig, vor allem für die junge Generation, die sich von westlichen künstlerischen Darstellungsformen begeistern lässt. In Raving Iran (Do. 03.11., 19 Uhr) nimmt Susanne Regina Meures den Zuschauer mit auf die atemlose Achterbahnfahrt zweier Techno-DJs, die sich für ihre Profession sämtliche Verbote ignorieren. Der Film gewährt erstaunliche Einblicke in die florierende und verbotene Partyszene Teherans und offenbart in seinem Verlauf dramatische Lebensentscheidungen der beiden Protagonisten.

Krautrock – Eigentlich eine wenig schmeichelhafte Bezeichnung für deutsche Gruppen, die vor allem in den 1970er-Jahren populär waren. Ironischerweise waren es vor allem jene Musiker aus diesem unserem Sauerkrautland, die stets und überall auf der Welt auf der Suche nach neuen Tönen und Impulsen waren. Eines der besten Beispiele ist die Gruppe Embryo, die sich mit großer Entdeckerlust und ausrangiertem Kreissparkassenbus vor fast 40 Jahren über den Landweg von Deutschland aus nach Indien aufmachte. Wo sich die Gelegenheit ergab und Einheimische mitmachten, wurden künstlerische Stopps eingelegt, was nicht immer so einfach war. Mit auf die Walz ging damals Werner Penzel, seine Vagabundenkarawane (Fr. 04.11., 19 Uhr) ist ein herausragendes Zeitdokument, für den Kulturentreff to go fanden er und sein Team mal erstaunlich humorvolle, mal fast schon entrückt-traumhafte Bilder. Und so wie Embryo für die Musik, lebt auch Penzel nach wie vor für den Film: Die ethnologische Reihe zeigt außerdem sein neuestes Werk Zen for Nothing (Mi. 02.11., 19 Uhr), in dem der Wahljapaner Penzel den Aufenthalt der Schweizer Schauspielerin Sabine Timoteo im buddhistisches Kloster Antaiji porträtiert und die wohl meistgestellte Frage der westlichen Welt »Bringt das was?« auf den Prüfstand stellt.

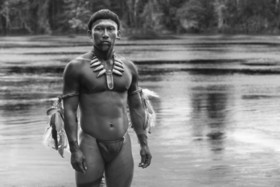

Auch Spielfilme finden bei den 16. Ethnologischen Filmtagen ihren Platz. Sinnigerweise spielt in allen die Natur eine wichtige, wenn nicht die Hauptrolle. Lee Tamahori platzierte die Romeo-und-Julia-Geschichte seiner Maori-Saga Mahana (Sa. 05.11., 19 Uhr) vor die Kulisse der Ostküste Neuseelands, was ihr einen Hauch von Western und noch mehr Dramatik verleiht. In Nomaden des Himmels (Sa. 29.10., 19 Uhr) macht eines Tages ein Meteorologe aus der Fremde Halt bei Pferdezüchtern im kirgisischen Hochgebirge. Natur und Technik, Tradition und Moderne sind die Antagonistenpaare in diesem Liebesdrama von Mirlan Abdykalykovs. Und wer die Kino-Überraschung des Frühjahrs Der Schamane und die Schlange – Eine Reise auf dem Amazonas (So. 06.11., 19 Uhr) von Ciro Guerra verpasst hat, bekommt jetzt noch einmal die Gelegenheit, das opulente, oscarnominierte Amazonas-Abenteuer in Schwarzweiß auf der großen Leinwand zu erleben. Die Geschichte des Eingeborenen Karamakate, der auf der Suche nach Überlebenden seines Stammes ist und zwei ausländischen Forschern bei der Suche nach einer seltenen Pflanze helfen soll, verfilmte der Kolumbianer in enger Zusammenarbeit mit den Cubeo und Wanano, zweier indigener Amazonas-Ethnien. Vor Drehbeginn verbrachte ein echter Schamane eine Nacht im Urwald, um diesem »behutsam das Filmprojekt zu erläutern«, erzählte Guerra der New York Times. Eine Vorbedingung, die von ihm respektiert und akzeptiert wurde: »Wenn sich der Urwald gegen dich richtet, wirst du krank, es passieren Unfälle, alles Mögliche kann passieren – das haben uns die Menschen der Amazonas-Stämme sehr deutlich gemacht.«

16. Tage des Ethnologischen Films vom 28. Oktober bis 6. November 2016

KIM-Kino im Einstein, Einsteinstraße 42