Siberia

| Italien/D/MEX 2020 · 92 min. Regie: Abel Ferrara Drehbuch: Abel Ferrara, Christ Zois Kamera: Stefano Falivene Darsteller: Willem Dafoe, Dounia Sichov, Simon McBurney, Cristina Chiriac, Daniel Giménez Cacho u.a. |

|

|

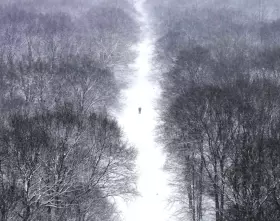

| Willem Dafoe: lost in landscape | ||

| (Foto: Port au Prince) | ||

- Mit dem Hundeschlitten in die menschliche Seele – von Maria Krampfl

- Schmerzensmann am Abgrund – von Rüdiger Suchsland

- Halbgarer Seelentrip – von Gregor Torinus

Mit dem Hundeschlitten in die menschliche Seele

Wahrnehmung, subjektiv und chaotisch

»Verrückte, fremdartige Bilder, weder urban noch modern.« So beschreibt Abel Ferrara seinen neuesten Film. Siberia ist ein experimenteller Psychotrip, in dessen Zentrum der Wahlexilant Clint (Willem Dafoe) steht, der, vom Leben gezeichnet, in Sibirien die Einsamkeit sucht. Abgeschieden lebt er in einem zugeschneiten Tal und betreibt ein einsames Café, in das sich nur selten jemand verirrt. Trotzdem findet Clint keine Ruhe. Er spannt seine Hunde vor den Schlitten und startet in die Wildnis. Zusammen mit Clint gleitet man über Schneewehen hinweg direkt in die verworrene Welt seiner Träume. Die eineinhalb Stunden Film führen direkt ins Bewusstsein von Clint.

Siberia ist die sechste Zusammenarbeit zwischen Ferrara und Dafoe, die zwischen 1998 (New Rose Hotel) und 2019 (Tommaso) regelmäßig zusammenarbeiteten. Das Drehbuch schrieb Ferrara gemeinsam mit Christ Zois, mit dem er ebenfalls schon mehrmals kollaboriert hat. Zum

Schreibprozess merkt Ferrara an, dass es weniger darum ging, ein perfektes Drehbuch zu schaffen, sondern »Bilder zu sammeln und Erinnerungen anzuzapfen«.

Das Motiv der Erinnerungen zieht sich durch den Großteil des Films. Clints abgedrehte Visionen von wilden Bären und singenden Wüstenvölkern sind mit wiederauftauchenden Gestalten aus seiner Vergangenheit verflochten, wie seinem verstorbenen Vater (ebenfalls gespielt von Willem Dafoe) und seiner Exfrau (Dounia Sichov).

Der Drehort Südtirol gibt ein beeindruckendes Sibirien ab, durch das die präzis-dynamische Kamera von Stefano Falivene, der bereits in Pasolini mit Ferrara zusammenarbeitete, Clint, der auf seinem Huskyschlitten über den Schnee dahinfliegt, verfolgt. Für ihn, erklärte Ferrara auf der Pressekonferenz der Berlinale, stehe Sibirien für Exil, Einsamkeit und Kälte, es sei aber auch gleichzeitig ein exotischer und magischer Ort.

Als eine Art »Jack-London-Welt« beschreibt er die Welt von Siberia. Jack Londons Abenteuerromane sind bereits unzählige Male verfilmt worden, und werden es immer noch. Während »Der Ruf der Wildnis« beispielsweise 1935 mit Clark Gable in der Hauptrolle erschien, lief noch im März, als Siberia ursprünglich starten sollte, Chris Sanders' Verfilmung des Buchklassikers mit Harrison Ford in den Kinos.

Siberia und »Der Ruf der Wildnis« spielen tatsächlich in auf den ersten Blick sehr ähnlichen Welten.

So erzählt »Der Ruf der Wildnis« die Geschichte eines kalifornischen Hundes, der in Alaska landet, immer mehr verwildert, und sich schließlich einem Wolfsrudel anschließt. Das Motiv des Wolfshundes wird in Siberia zahlreiche Male zitiert. Das Ensemble von Huskies, die Clints Schlitten ziehen, wird so oft gezeigt, bis man glaubt, die

Hundegesichter wie menschliche lesen zu können. Auch inhaltlich ist hier eine Parallele zu sehen. Clint, ein Amerikaner, den es nach Sibirien verschlagen hat, scheint sich allein in der Wildnis auch immer mehr von der Menschheit zu entfernen. Doch anders als in klassischen Jack-London-Verfilmungen nutzt Ferrara diese wilde Welt nicht als Hintergrund für einen Abenteuerfilm, sondern mehr als Instrument für eine Reise in das Bewusstsein des Protagonisten.

Dieses Bewusstsein wird auch durch eine Verbindung von visuell starken Bildern und etwas Philosophie und Symbolismus dargestellt. Ein dunkler Magier zitiert Nietzsche, Clints böser Zwilling taucht in einer Wasseroberfläche auf und hinterfragt höhnisch dessen seelischen Zustand.

»Do you actually believe you’ll find your soul here?« – das Spiegelbild von Willem Dafoes eingefallenem Gesicht flackert über das Wasser, die Sonne taucht es in rotes Licht. Man kann seine

Augen kaum ausmachen. Die Schatten, die über ihnen liegen, lassen sie wie zwei dunkle Höhlen wirken und graben dunkle Furchen in seine Züge. Der Schädel, der unter der erschlafften Haut liegt, schimmert gespenstisch durch. Man hört das Plätschern und Rauschen des Wassers, die Stimmen rauschen in der Grotte. »My soul is within me«, antwortet das Spiegelbild schließlich.

Siberia ist ein gelungener Versuch, die menschliche Wahrnehmung abzubilden, subjektiv und chaotisch. Der Film erklärt hierbei nichts und macht keine Aussagen. Man begegnet Clints Erinnerungen, seinen Ängsten, Fantasien sowie vielem, was für den Außenstehenden nicht einzuordnen ist. Je tiefer man in das Innere der Figur eindringt, desto weniger ist das Geschehen auf der Leinwand verständlich. Es ist aber auch nicht nötig, das Gesehene zu verstehen. Siberia lässt es einen einfach erleben.

Schmerzensmann am Abgrund

Bad guy: Abel Ferraras neuester Streich

Clint (gespielt von Willem Dafoe) ist ein Mann, der sowohl geographisch als auch psychologisch in einem Zustand der Selbstisolierung lebt. In einer abgelegenen schneebedeckten Region Sibiriens betreibt er eine zusammengebaute Bar-Hütte. Seine wenigen menschlichen Kontakte sind durch sprachliche Barrieren eingeschränkt.

Clint ist ein selbstgewählter Einzelgänger.

Dies soll nicht bedeuten, dass Clint sozial gestört ist. Er ist weit davon entfernt, ein unhöflicher Provokateur zu sein. Er ist gastfreundlich, sogar warmherzig, und macht seinen Besuchern schnell ein Getränk zurecht, aber der hohle Blick hinter seinen Augen spricht für mehr, als es ein Gespräch je könnte.

Zu Beginn des Films stellt sich noch die Frage, ob die Welt, in der Clint lebt, real ist; doch nach zwanzig Minuten taucht der Film ganz in die Abstraktion und surreale Phantasien ein.

Abel Ferrara, das katholisch-buddhistische Enfant terrible, versucht in seinem neuen Film, weiter in die Komplexität der menschlichen Abgründe einzutauchen. Siberia ist eine Studie über die Verflechtung von Dualitäten – einige komplex und herausfordernd, einige scheinbar einfach: der Tag und die Nacht, die Tundra und die Wüste.

Siberia ist ein dantesker Wahntrip, ein Abstieg in Traum- und Albtraumwelten, wie wir sie vom Regisseur von Bad Lieutenant gewohnt sind. Dies ist ein unterhaltsamer Film, getragen von selbstbewusstem Surrealismus. In Halluzinationen und Träumen wird Clint zu einer Art Reiseführer durchs Gelände von Schuldgefühlen, Ängsten und Wünschen.

Clint wird dabei nicht allein von persönlichen, familiären Phantomen heimgesucht – eines seiner wichtigsten Traumata liegt in der offensichtlich gestörten Beziehung zu seinem Vater –, sondern von der Gewalt-Geschichte der ganzen Menschheit. Darin erinnert der Film an Lars von Triers letztes Werk The House That Jack Built.

In einer Szene wird Clint Zeuge einer

Massenhinrichtung in einer Höhle. Die Täter sind Soldaten der NS-Wehrmacht.

Was Ferrara seinem Publikum zu vermitteln versucht, sind eindeutig umfassendere Thesen über die Verderbtheit des Menschen.

Wenn man als Zuschauer oder Zuschauerin hier allerdings auf dem falschen Fuß erwischt wird, kann es einem schlecht ergehen in diesem Film: Dann fängt man an, zu entdecken, dass die Verweise mit dem Kochbuch der Küchenpsychologie zusammengebraut wurden: der Schnee steht für die Herzenskälte der Welt, Wüste und Wälder für Einsamkeit, Höhlen und Keller für die Abgründe der Seele.

Im Zentrum steht das behauptete oder echte Leiden der Männer: Strenge Väter, begehrte Mütter, Frauen die nicht lieben wollen. Der arme, unverstandene Mann.

Willem Dafoe gibt in der Hauptrolle eine sehr gute Vorstellung ab. Seine Figur erfordert eine große Bandbreite – und Dafoes Körperlichkeit passt ideal: Sein Körper scheint mit der Laufzeit des Films mehr und mehr zu zerknittern und damit das Spiegelbild einer versehrten Psyche zu werden.

Insgesamt ist Siberia also ein herausfordernder, ungleichgewichtiger Film, der zwei disparate Erzählstränge nicht immer überzeugend verbindet: Siberia ist großartig als eine nuancierte, klug abstrakte Erforschung der Trauer, die aus der Einsamkeit entsteht und der Einsamkeit innewohnt.

Die universalen psychologischen und philosophischen Thesen wirken dagegen unausgegoren.

Halbgarer Seelentrip

Ferrara hat seine beste Zeit hinter sich

Der New Yorker Abel Ferrara galt von den frühen 1980er-Jahren bis zur Mitte der 1990er-Jahre als einer der wichtigsten amerikanischen Independent-Regisseure. Doch spätestens seit dem neuen Jahrtausend ist es recht still um den Filmemacher geworden. Siberia wird dies nicht ändern.

Sein neuer Film zeigt den alternden Clint (Willem Dafoe), der sich vor seiner Vergangenheit in die Wildnis zurückgezogen hat. Dort betreibt er in einer einsamen Hütte eine kleine Bar, die zumeist nur von vereinzelten Einheimischen besucht wird. Irgendwann bricht Clint mit seinen Schlittenhunden auf zu einer Reise, die in die Tiefen seines Unterbewusstseins hinein führt.

Siberia beginnt mit kalten, blau-monochromatischen Bildern von der Berglandschaft, in der Clint lebt. Ebenfalls vom Blau dominiert sind die Innenaufnahmen von der kleinen Bar, in der er arbeitet. Nur eine Sexszene setzt einen warmen Farbakzent. Sie entstammt wahrscheinlich bereits der Fantasie von Clint, der sich im Verlaufe der Handlung immer mehr den Tagträumen überlässt. Clint träumt davon, wie er von einem zähnefletschenden Husky angefallen wird und wie er in einer Felsgrotte einer nackten Zwergin und einer ebenfalls nackten tanzenden korpulenten Dame begegnet. Dann begegnet er einer sonnenbebrillten Spiegelung seiner selbst und schließlich wichtigen Figuren aus seiner Vergangenheit, wie seinen Eltern, seiner Ex-Frau und seinem Kind.

Anfangs unterbrechen die einzelnen Traumsequenzen immer wieder punktuell die karge Rahmenhandlung. Doch mit der Zeit verwandelt sich Siberia in einen einzigen großen assoziativen Seelentrip, der nur selten von der Rahmenhandlung in den Bergen unterbrochen wird. Dabei findet zunehmend eine Verschiebung von Eis- und Schneewüsten zu sonnendurchfluteten lichten Visionen auf saftigen Wiesen und in der trockenen Wüste statt. Mal tanzt Clint zusammen mit Kindern um einen Maibaum, mal spricht er mit einem Fisch. Zwischendurch gibt es Schreckensvisionen. Dieser Seelentrip ist eine Selbstzerfleischung, bei der Clint mit der Sehnsucht nach Erlösung ringt.

Abel Ferrara ist einen weiten Weg gegangen seit seinen anfänglichen B-Movies, wie The Driller Killer (1979) und Die Frau mit der 45er Magnum (1981). Die Sehnsucht nach Erlösung trieb bereits die Protagonisten in seinen gefeierten Crime-Dramen King of New York (1990) und Bad Lieutenant (1992) an. Auf kommerzielleren Pfaden wandelte er mit dem Sci-Fi-Horrorfilm-Remake Body Snatchers – Angriff der Körperfresser (1993). Seine William Gibson-Verfilmung New Rose Hotel (1998) wurde schon weit weniger wahrgenommen. Was Ferrara seither gedreht hat, ist nur noch einem kleinen Kreis von Cinephilen bekannt.

Ferraras Katholizismus durchdrang bereits seinen Film Bad Lieutenant, in dem Harvey Keitel einen degenerierten Cop spielt. In späteren Filmen wie Mary (2005) tritt dieser Katholizismus noch deutlicher hervor. In Siberia wendet sich die Erlösungsfantasie des Protagonisten ins Spirituelle, das streckenweise wahrhaft kosmische Dimensionen annimmt. Bilder von Sonneneruptionen veranschaulichen das innere Brodeln von Clint. Die Handlung entwickelt sich von der Beengtheit der einsamen Berghütte und der unwirtlichen Felsgrotte hin zu kosmischen Panoramen. Diese vermögen jedoch nicht zu beeindrucken. Selbst die kochenden Sonnenwirbel wirken bei Ferrara noch trocken. Der Zuschauer sieht in diesem Film weitestgehend unbeteiligt dem Geschehen zu. Er gelangt hier zu keiner großen Erkenntnis, sondern zu einer großen Ermüdung.

Das Hauptproblem von Siberia besteht darin, dass sich in dem Film die vielen einzelnen Sequenzen zu keinem größeren Ganzen verbinden. Es reihen sich Szenen in der Hütte an Szenen auf dem Schlitten in den Bergen, im Wald, in der Wüste und im OP. Aber all dies bleibt ein einziger großer Flickenteppich, der sich nicht zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenfügen will. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht wenige Szenen die Schwelle zur Lächerlichkeit deutlich überschreiten. Der Gesamteindruck ist der eines ziemlich großen Missgriffs. Ferrara hat seine beste Zeit eindeutig hinter sich.

- Im Land der Alter-Alter-Alter-Egos... – arteshots-Videokrititk mit Ewa Blauth und Stefan Rutz

- Kurzbeschreibung und Kinoprogramm München