Solidarität als Störung |

|

|

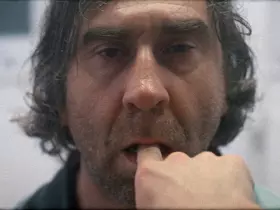

| Im Shutdown-Modus: Willy Hans mit Was wahrscheinlich passiert wäre, wäre ich nicht zuhause geblieben | ||

| (Foto: Kurzfilmtage Oberhausen / Spengemann, Eichberg, Goldkamp, Hans) | ||

Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen warten in ihrer zweiten Online-Ausgabe mit neuen Wettbewerben, großen Profilen und einem Thema auf, das dem Zeitgeist auf die Sprünge hilft

Von Dunja Bialas

Eigentlich sollte es diesmal wie immer sein. Oder fast. Als Festivalleiter Lars Henrik Gass im September letzten Jahres einen neuen Online-Wettbewerb ausrief und damit sein Programm signifikant erweiterte, dachte er an eine Ergänzung zu den Kurzfilmtagen in den Oberhausener Kinos. Die Erfahrung, die er letztes Jahr mit der Corona-Online-Ausgabe gemacht hatte, war sehr gut, mit erhöhten Besucherzahlen und einer gesteigerten Aufmerksamkeit durch den neuen Festival-Channel: das ganze Jahr über Talks und Streams, mit neuen Inhalten kommt auch neue Reichweite. Wo alles neu ist, abstrahiert sich der Ort des Festivals zum virtuellen »Oberhausen«, das mehr und mehr zur Marke wird. Während niemand mehr in die Ruhrpott-Stadt pilgert. Zur Zeit zumindest.

Aber: Es wird wieder gestreamt! Corona sei dank. Die Unterscheidung zwischen Online- und Kino-Wettbewerb ist zumindest jetzt in der Rezeption obsolet, kann aber für die Zukunft im Kopf behalten werden. Denn der Online-Wettbewerb soll bleiben. Welche Filme dann in welchen Wettbewerb kommen, entscheidet nicht zuletzt ihr Premierenstatus. Das Folgende bitte immer schneller lesen: Im Online-Wettbewerb genügt die deutsche Premiere für den internationalen Wettbwerb, der deutsche Wettbewerb kommt sogar ganz ohne Premiere aus. Für den Wettbewerb, der nur vor Ort in den Kinos zu sehen ist, wird mehr Exklusivität verlangt, da muss es dann die internationale Premiere für den internationalen Wettbewerb und die deutsche für den deutschen Wettbewerb sein. Alles klar?

Digitalisierung als Demokratisierung

Wie auch schon letztes Jahr sind nun also alle Filme online abrufbar, auch die mit den strengeren Zugangsvoraussetzungen. Und dies weltweit. Gass ist gegen Geoblocking. In seinem Eröffnungstalk in der leeren Lichtburg, sonst immer bis in die oberen Ränge gefüllter zentraler Spielort der Kurzfilmtage, spricht er vom Effekt der »Demokratisierung«, den das Streamen auf Festivals habe. Im Online-Modus würden die Filme im Prinzip jedem zugänglich werden. Das stimmt: Weder braucht es Reisepass noch Budget, ein guter Internetanschluss und höchstens 15 Euro für den Festivalpass – was extrem billig ist – genügen. Zumindest Online-Oberhausen hat den Nimbus des Elitären abgestreift. Die Kurzfilmtage können nämlich durch seinen intellektuellen Leiter und ebensolchen Fachbesuchern auch wie eine unzugängliche und nerdige Bubble wirken.

Mit dem globalen Stream ignorieren die Kurzfilmtage jedoch beharrlich den Konsens der deutschen Online- oder hybriden Festivals, nur geogeblockt »auf Sendung« zu gehen. Oberhausen manifestiert nun mal seinen Anspruch, das weltweit wichtigste Kurzfilmfestival zu sein. Nicht ausgeschlossen, dass andere Festivals durch die höhere Filmzahl und die feste Verankerung des Streamens im Konzept tatsächlich bedrängt sein könnten. Womit sich die letztes Jahr aufgeworfene Frage nach der Verdrängung kleinerer Festivals durch die großen Pole-Position-Streamer wohl auch in Zukunft stellen wird.

Kulturpolitik und Filmdiskurs

Den Ruf als weltweit bedeutendstes Kurzfilmfestival verdankt Oberhausen den unterschiedlichen Akteuren seiner Geschichte, die es kulturpolitisch für neue Wege zu nutzen wussten. Die jetzt schon zum 67. Mal stattfindenden Kurzfilmtage konnten in der Vergangenheit etliche Pflöcke in die Kulturlandschaft schlagen. Der Gründer Hilmar Hoffmann brachte 1954 mit seiner Idee der »Kultur für alle« den sozialdemokratischen Gedanken der Zugänglichkeit jenseits von Bildungsklassen auf, das Oberhausener Manifest rief 1962 den neuen deutschen Film aus und trug durch die revolutionäre Strahlkraft maßgeblich zum weltweiten Ruhm des Festivals bei. Lars Henrik Gass, seit 1997 Leiter des Festivals, hat aus der Beobachtung, dass sich die interessanten Filme immer mehr aus dem Kinoraum zurückziehen (etwa weil sie der kommerziellen Marktmechanik nicht gehorchen) eine viel rezipierte Theorie zum Kino entwickelt mit der wichtigen Forderung der »Musealisierung«, also kulturgeförderte Filmhäuser ähnlich den kommunal oder staatlich finanzierten Museen zu installieren. Last not least wurde die Woche der Kritik Berlin 2015 während der Kurzfilmtage ins Leben gerufen. Revolutionen nehmen ihren Anfang in Oberhausen.

Jenseits kulturpolitischer Anliegen wird auf den Kurzfilmtagen aber natürlich auch intensiv über den Film nachgedacht. Auch die Online-Ausgabe eröffnet einen Diskussions- und Diskursraum mit Live-Gesprächen mit den Filmemacher*innen, außerdem gibt es einen Festivalspace für zwanglose und, ja, interaktive Treffen.

Der Online-Wettbewerb: Transgenerationen

Bis zum Dienstag waren ausschließlich die Beiträge des Online-Wettbewerbs (OWB) zu sehen, deutlich vom übrigen Festivalprogramm abgesetzt. Erst seit Mittwoch läuft der fürs Kino gedachte deutsche und internationale Wettbewerb in eng gezurrten Zeitfenstern, die eine Kinovorführung simulieren (bis 10. Mai). Eine qualitative Unterscheidung von Online- und Kino-Wettbewerb gibt es jedoch nach der Sichtung der ersten Programme wohl nicht. Die Online-Filme können mit den Oberhausen-Standards mithalten; sie sind jung, experimentell, oft dokumentarisch, niemals oberflächlich unterhaltsam. Und immer auf der Suche nach etwas Neuem, Besonderem, Anderem.

So ist im deutschen OWB Willy Hans’ auf 16mm gefilmter Was wahrscheinlich passiert wäre, wäre ich nicht zuhause geblieben eine witzig-ironisch-lakonisch-melancholische Antwort auf unseren Shutdown-Modus. Fünf Frauen und Männer hängen in einer Wohnung ab, wärmen ihre Füße an der Heizung, sitzen auf abgewetzten Sesseln und reden über das, was sie beschäftigt: »transgenerationelle Vererbung von Trauma und Schuld« und »antivirale Wirkstoffe und deren Nebenwirkung«. Es wird geplaudert, unterschwellig auch viel gelästert, aber wichtig ist dann doch vor allem, wie man eine Flasche Rotwein ohne Korkenzieher öffnet. Der »completely safe space« des Innenraums ist dann auf einmal gar nicht mehr so safe. Kameramann Paul Spengemann filmt im Close-up, verengt den Innenraum auf grobkörnige, sehr lebendige Portraitaufnahmen, anders als die, die uns heute als frozen Zombies im Zoom verfolgen. Draußen werden Autos zertrümmert. Es ist Curfew, ein Zustand mindestens wie in Kreuzberg am 1. Mai oder wie in Giesing, wenn die 1860er ins Stadion einziehen. Drinnen gehen derweil die banalen Gespräche weiter, ein Seelenzustand unserer Zeit.

Im internationalen OWB stach das Werk einer experimentellen Filmemacherin heraus, zu der man sich sofort ein »Profil«, eine der Sektionen der Kurzfilmtage, wünschen würde. Vivian Ostrovsky ist eine in Paris lebende Experimentalfilmemacherin und Wegbegleiterin von Chantal Ackerman und Sonia Wieder-Atherton. Son Chant ist ein flüchtiges Doppelportrait der Filmemacherin und der Cellistin, die über die Videoaktivistin Delphine Seyrig zusammengefunden hatten. Die rauchige Stimme von Ackerman, das Cellospiel von Wieder-Atherton, dazu viele Filmausschnitte erstellen eine kaleidoskopartige Filmphilosophie.

Poem und Apokalypse: Melika Bass

Das »Profil« im Online-Programm galt der amerikanischen Künstlerin Melika Bass. Turn the Garden (2016) montiert Amateur-Aufnahmen namenloser Familien aus mehreren Jahrzehnten, die aus dem Chicago Film Archive entstammen. Das Found-Footage-Material umspannt Schwarzweißaufnahmen von Beginn des letzten Jahrzehnts, eine bäuerliche Familie, die Aufnahmen zeigen analoge Vorführ-Artefakte. Dann kommen die 50er Jahren mit den Wohlstandsemblemen, der Likör auf der Couch, das Auto vor der Tür, der Hund darf die Hand abschlecken. Dann ein Wechsel in die Farbe, man sieht eine bemühte Faschingsfeier, während draußen, Schnitt, anderes Material, schwarzweiß, eine Siedlung brennt. Ein beklemmend eindringliches und auch apokalyptisch anmutendes Poem, das ein ganzes Jahrhundert skizziert, und das man wie so viele andere Filme auch auf der großen Leinwand hätte sehen wollen.

Oder Waking Things (2011). Wegen seiner langsamen, dunklen Einstellung nur bedingt für den Stream geeignet, entfaltet sich die detailreiche Fantasie von einem Paar, das abgeschieden in einer Hütte in der (postapokalyptischen) Wildnis lebt. Ein Festmahl wird zubereitet, archaisch und elementar, Brot geknetet, eine Zwiebel geschält. Waking Things ist ein Film der Gesten – der Hände, der Füße –, der Natur und überhaupt des Körperhaften, Substantiellen. Ein so sinnliches wie unheimliches Stilleben.

Solidarität als Störung

In den nächsten vier Tagen wird es mit dem »Kinoprogramm« weitergehen. Darin enthalten sind zwei weitere Wettbewerbe, international und deutsch, drei weitere »Profile«, die der tschechischen Künstlerin Marie Lukáčová, dem belgisch-kongolesischen Rapper Baloji und der finnischen Videokünstlerin und Fotografin Salla Tykkä gewidmet sind. Lohnenswert ist auch das »Thema« »Solidarität als Störung«, das, bereits 2019 festgelegt, dieses Jahr endlich abgehalten wird, eine Fortsetzung soll im nächsten Jahr kommen. »Solidarität als Störung« ist ein Filmprogramm zum »revolutionären Potenzial der Solidarität«. Einer der Ausgangspunkte sind die Filme der »Schwarzen Welle«, die im Jugoslawien der 1960er Jahre entstanden sind. Es geht um die Sichtbarkeit von Ausländern, um Film als Intervention und um Modelle solidarischen und partizipativen Filmemachens. Das klingt auch sehr heutig – die Filme gehen bis ins Jahr 2020 hinein.

Bereits zu sehen war der dokumentarische Arbeiter-Schwank Ljubav (R: Vlatko Gilic, Jugoslawien 1972) von einem Brückenarbeiter, der von seiner Frau zum Picknick im Grünen abgeordert wird. Aus unendlicher Baustellenhöhe folgt er ihrem Ruf, klettert die Himmelsleiter hinab zu seiner Frau, die auf einem Bretterverschlag sorgfältig Tischdecke, gebratenes Huhn und ein Getränk, das gefährlich nach Sliwowitz aussieht, ausbreitet. Über ihnen die mächtige Baustelle. Hier kodiert sich mehrfach die Störung durch Solidarität: das Essensgelage ist eine Störung im proletarischen Werk, die Frau sorgt sich um ihren Mann, zieht ihn aber auf die Seite des Müßiggangs. Dieser ist unruhig, schaut immer wieder zur Baustelle – und klettert, nach dem solidarischen Akt, seiner Frau beim Essen Gesellschaft geleistet zu haben, zurück zu seinem Tagwerk.

Das Thema, die »Solidarität als Störung«, das sagt uns dieser Film, muss man – in einer Zeit des »Impfneids«, der vulnerablen Alten, der zurücksteckenden Jungen, des vor Corona besonders zu schützenden Prekariats und einer zunehmend partikularen Gesellschaft – gar nicht so sehr als sich bescheidenden Altruismus verstehen. Im Programm finden sich Filme, die Störung auch als Verstörung inszenieren, und hintersinnige Moritaten, die den platten Moralisierungen unserer Zeit einen wohltuenden Tritt in den Hintern verpassen.

- Website des Festivals

- 66. Internationale Kurzfilmtage

- 64. Internationale Kurzfilmtage

- Kurzfilmtage Oberhausen 2021 : Die Sinne laufen lassen (13.05.2021)

- Kurzfilmtage Oberhausen 2021 : Schwerpunkt Libanon (06.05.2021)