Mein Sohn

| Deutschland 2019 · 94 min. · FSK: ab 12 Regie: Lena Stahl Drehbuch: Lena Stahl Kamera: Friede Clausz Darsteller: Anke Engelke, Jonas Dassler, Hannah Herzsprung, Karsten Antonio Mielke, Max Hopp u.a. |

|

|

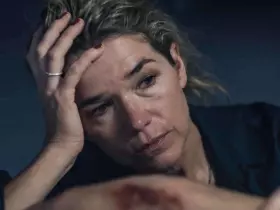

| Anke Engelke, nachdenklich | ||

| (Foto: Warner Bros.) | ||

Ich brauch’ dich, ich brauch’ dich nicht!

Lena Stahls Roadmovie Mein Sohn nimmt einen mit auf eine der schwierigsten Reisen: der immer neuen Reise zum eigenen Kind

»Kinder sind die Hoffnung, dass sie das beste von uns sind.«

(Aus: Mein Sohn)»Zwei Reisetage entfernen den Menschen – und gar den jungen, im Leben noch wenig fest wurzelnden Menschen – seiner Alltagswelt, all dem, was er seine Pflichten, Interessen, Sorgen, Aussichten nannte, viel mehr, als er sich … wohl träumen ließ.«

(Thomas Mann: »Der Zauberberg«)

Der Titel gibt die Perspektive der Mutter vor. Anke Engelke spielt die Fotografin Marlene, die mit ihrem Mann Sebastian (Karsten Antonio Mielke) auf die Intensivstation gerufen wird, weil dort ihr Sohn Jason (Jonas Dassler, manchen bekannt aus seinen Kinohauptrollen in Lomo – The Language of Many Others und Der Goldene Handschuh) eingeliefert wurde. Dieser ringt nach einem Straßenunfall mit seinem Leben. Schnelle, extrem dunkle Bilder, die besorgte Mutter in Großaufnahme.

Die ersten Bilder des Films gehören allerdings Jason, dem Sohn. Man sieht ihn entspannt in seiner Skateboard-Clique beim Freestylen und später mit Freunden und seiner Freundin Maggie (Zoë Valks) beim Abfeiern und Sichvolldröhnen. Auf dem Nachhauseweg, auf dem Board, mit Kopfhörern, sich an einem Transporter festhaltend, kommt es zum Autounfall.

Nachdem sich Jasons gesundheitlicher Zustand stabilisiert hat, überredet ihn Marlene, ihn mit dem Auto zu einer Spezial-Reha-Klinik in der Schweiz zu fahren. So beginnt das Roadmovie, leider meist ein sehr vorhersehbares Genre mit bekannten Bauteilen: Es gibt lustige und spannende Stationen, Krisen, kurze Trennungen, man erreicht das Ziel – zwei sehr unterschiedliche Menschen sind sich schließlich nähergekommen: alles gut, alles bekannt.

Natürlich gibt es diese Stationen auch in Lena Stahls Film, der eher einem ruhigen Fluss gleicht als einem Wildwasserabenteuer. Dank der guten Schauspieler (Casting Karimah El-Gaimal), der abwechslungsreichen Kameraführung von Friede Clausz, dem insgesamt sehr harmonischen Timing, ist der Film aber alles andere als langweilig, weil er auf die kleinen Dinge achtet und nicht auf die spektakulären. Weil die wechselnden Stimmungen sensibel eingefangen werden. So ist die Atmosphäre zwischen Mutter und Sohn im Auto zunächst sehr angespannt, was durch Außenkontakte zumeist besser wird. Ihre Beziehung entfaltet sich aus Alltäglichkeiten wie den Essensgewohnheiten, der Dauer einer Pinkelpause oder der Frage, ob man notgedrungen auch gemeinsam in einem Doppelbett übernachten will oder kann. Jason entscheidet sich zunächst für den unbequemen Autositz anstelle des Hoteldoppelbettes.

Es wird wohl das Schicksal Anke Engelkes bleiben, dass Zuschauer, die sie aus der Comedy kennen und lieben, ihre Performance in Spielfilmen mit einem besonders kritisch-aufmerksamen Blick verfolgen. Zumal sie gerade sehr präsent ist in den zwei Staffeln von »LOL: Last One Laughing«, wo es ja gerade darum geht, nicht zu lachen. Kann sie ernste Rollen? Wird sie lustig sein dürfen? Ja, sie kann es. Statt lustig ist sie besorgt, nachdenklich, verunsichert, wütend. Eine Mutter, die ihrem Sohn ihre Karriere geopfert hat und die sich nun fragt, wer dieser Mensch eigentlich geworden ist, ob sie ihn überhaupt sympathisch findet – letztlich: ob sich das Opfer gelohnt hat. Immer wieder schaut sie ihren Sohn an, fotografiert ihn beim Schlafen, versucht, sich ein aktuelles und ehrliches Bild von ihm zu machen. Einmal, als er einen Zaubertrick vorführt, muss sie sogar über ihn lachen, wird die ganze Schwere in Leichtigkeit verwandelt. Ein anderes Mal, in einer etwas künstlich wirkenden Situation, in der Jason in der Badewanne sitzt und von ihr gewaschen wird, berührt sie zaghaft seinen Rücken mit ihren Fingern. Und man kann erahnen, wie lange die letzte unschuldig vertraute Berührung dieser Art her ist. Wer ist mein Sohn geworden? Kleine, sensible Szenen, die eine innere Spannung haben.

Grundsätzliche Unterschiede in ihrer Haltung dem Leben gegenüber zeigen sich beim Besuch von Jasons ehemaliger Kinderfrau Sarah (Hannah Herzsprung), die mit ihrem Partner Hubi (Golo Euler) in einer Selbstversorger-Kommune auf dem Land lebt. Während Jason vom Landleben naiv begeistert ist, unterstellt Marlene den Leuten, nicht in der wahren Welt zu leben, und versucht, ihrem Sohn zu verbieten, Mutterkuchenreste auf sein Brot zu streuen. Doch die Zeit des Verbietens ist vorbei und Jason entzieht sich ihr ein ums andere Mal. Hier erfährt er aber auch von Sarah, dass seine Mutter für ihn ein Angebot aus New York ausgeschlagen hat. Dass sie ihre Karriere als Fotografin für ihn riskiert hat. So muss also auch Jason sein Bild von seiner Mutter aktualisieren, vervollständigen. Auch in einem Gespräch mit seinem Sponsor, in dem er erfährt, dass sie das scheinbar Unmögliche wahrgemacht und ihm einen Platz in der besten Klinik erkämpft hat, um ihm die besten Heilungschancen zu ermöglichen.

Die beiden Hauptpersonen tasten sich während der Reise an die andere Person heran, feste Gewissheiten bröckeln. Die Natur, durch die sie fahren und die sie erleben, eröffnet den beiden Berlinern neue (Denk-)Räume. Das alte Leben bekommt eine Pause. Marlene fragt – wirklich verunsichert von einer Aussage Jasons – bei einem Spontanbesuch bei seiner ehemaligen Freundin Linn (Muriel Wimmer) deren Vater Mathis (Max Hopp), ob sie unglücklich wirke. Aus der Verunsicherung entsteht Nähe, ein Kuss.

Die größte Verunsicherung erfährt allerdings Jason, als er, endlich in der Klinik angekommen, realisieren muss, was er bisher verdrängen konnte: Dass seine Beinverletzung ihm seine Skateboardkarriere für immer unmöglich macht. Sein Lebenstraum explodiert. Jonas Dassler spielt den Zwanzigjährigen absolut überzeugend in seiner arroganten Naivität, seinem nur am Anfang unerschütterlichen Selbstbewusstsein und seinem Balancieren auf dem schmalen Grat zwischen Nähe und Abgrenzung, Liebe und Ablehnung seiner Mutter gegenüber. So könnte der Titel des Films deswegen auch »Meine Mutter und ich« heißen, auch wenn der Zuschauer insgesamt mehr in die Perspektive Marlenes geführt wird.

Am Ende ist nicht alles gut, schon gar nicht für Jason, der neue Ziele finden muss. Auch hat Marlene es sich bis zum Schluss verkniffen, die heikle Schuldfrage beim Unfall auszudiskutieren. Ein zu hartes Thema. Die Beziehung der Eltern zu den eigenen Kindern muss immer wieder neu bestimmt werden, ist immer im Fluss, wenn sie lebendig bleiben will. Aber Mutter und Sohn haben hier ein neues Plateau erreicht, wissen genauer, mit wem sie es zu tun haben, was sie einander bedeuten.

- Doppelte Emanzipation – arteshots-Videokrititk mit Christoph Becker und Stefan Rutz

- Kurzbeschreibung und Kinoprogramm München