Dialog und Fieberkurven |

|

|

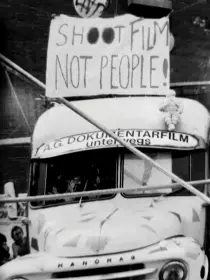

| Der Dok-Spirit der 80er. Demonstration der AG Dok 1986 beim Filmfest München, das unter Hauff den Dokumentarfilm ausgeschlossen hatte | ||

| (Foto: Peter Heller) | ||

Das Dokumentarfilmfestival München fand vor 40 Jahren zum ersten Mal statt. Wie sich das Festival in vier Jahrzehnten verändert hat, verrät auch viel über den Zeitgeist in der Kulturpolitik

Von Dunja Bialas

»Es hatte vorher schon den Tag des Dokumentarfilms gegeben«, erinnert sich Filmemacher Peter Heller an die Anfangszeiten des Münchner Dokumentarfilmfestival. Zwei oder drei Jahre lang – so genau kann er das nicht sagen – hatte die bayerische Sektion der Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm (AG Dok) im Maxim und in der »Lupe« Dokumentarfilme gezeigt und im Anschluss leidenschaftlich diskutiert. Daraus entstand der Wunsch nach einem Festival, das 1985 aus der bayerischen Sektion der AG Dok heraus ins Leben gerufen wurde.

Abspielort für den Tag des Dokumentarfilms und die erste Ausgabe des Festivals war die Lupe 2, neben dem Theatiner das zweite Münchner Kino von Verleiher Walter Kirchner, das dieser für seine Repertoire-Programme nutzte. Grundgedanke für Kirchners Verleihprogramm war, unterrepräsentierte Filmographien zu zeigen, und der Dokumentarfilm gehörte zweifellos dazu.

»Damals war es eine echte Ausnahme, wenn ein Dokumentarfilm ins Kino kam«, erinnert sich AG-Dok-Mitglied Christoph Boekel, der in der Gründungszeit dabei war. »Wir wollten dem Münchner Publikum zeigen, was Dokumentarfilm kann, und was Dokumentarfilm überhaupt ist.« Der kürzlich verstorbene Hans Guttner war dabei, einer der ersten deutschen Dokumentarfilmer, die Filme fürs Kino machten. Andere waren eher politisch orientiert, engagierten sich in der Friedens- oder Anti-AKW-Bewegung, deshalb ging es ihnen vor allem um die Themen in den Filmen, die sie selbst als »Informationsgrundlage« betrachteten – und um die Diskussionen danach.

Die Geschichte des Dokumentarfilmfestivals München begann also in der Lupe im »Fuchsbau«, in der aufsehenerregenden 70er-Jahre-Brutalismus-Architektur in der Nähe der Münchner Freiheit. Und nicht etwa bei Kinobetreiber und AG-Dok-Mitglied Sigi Daiber in Neuhausen, in dessen altem, beschaulichem Maxim-Kino mit den knarzenden Holzdielen, das in den Folgejahren zum Inbegriff des Dokumentarfilmfestivals wurde: Das waren teils hitzig geführte, engagierte Diskussionen und übervolle Vorstellungen – notfalls wurden auch Stühle und Bierkästen herangetragen, damit wirklich alle im Kino Platz fanden.

Eine Bühne für den Dokumentarfilm

Die Leitung des Festivals war von der AG Dok an Gudrun Geyer übertragen worden, Sigis damaliger Lebensgefährtin, nachdem Peter Heller mit seinem Versuch, den Mannheimer Filmkritiker Michael Kötz zu installieren, gescheitert war. Geyer kannte die Filmwelt von ihrer Tätigkeit in der Verleihgenossenschaft der Filmemacher, einer Selbstorganisation der Münchner, die mehr Sichtbarkeit für ihre Filme wollte. Überhaupt ging es in der Gründerzeit des Münchner Dokumentarfilmfestivals viel um Sichtbarkeit und Akzeptanz für den Kinodokumentarfilm. »Es war der Wunsch entstanden, in München eine Bühne für den Dokumentarfilm zu schaffen«, erklärt Gudrun Geyer in einem Interview mit Peter Heller (siehe der Clip »Shoot Film Not People« im artechock-Video-Kanal). Vorbild für die Neugründung des Münchner Festivals war das internationale Dokumentarfilmfestival Leipzig, das damals noch hinter dem Eisernen Vorhang in der DDR lag und bereits seit 1955 existierte.

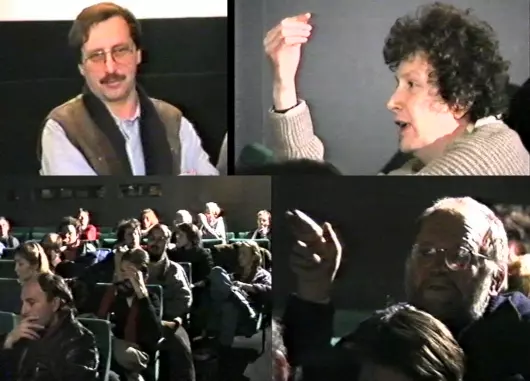

Das Budget für das erste Dokumentarfilmfestival München betrug 30.000 DM und kam aus einer Initiative, die sich »Nachbarschaftskino« nannte. »Das erste Dokfest war total improvisiert«, erzählt Heller. Mit seiner tragbaren VHS-Ausrüstung drehte er die Diskussionen zwischen den »Filmern«, wie er die Filmemacherinnen und -macher nennt, denn darum ging es den Gründern vor allem: Um den Austausch untereinander, und zwar im Plenum des Kinosaals, nicht ge- oder gar verordnet durch eine Podiumsveranstaltung, wo man dann »am Schluss ein paar Fragen stellt«. Das ging so: »Wir guckten gemeinsam wertvolle Filme, internationale und so, tauschten uns aus und kritisierten auch. Was heute in der AG Dok undenkbar ist.«

Es gab viel Vertrauen untereinander, erinnert sich Heller, und »es war auch ein Kampf gegen die Vereinsamung, gegen die Industrialisierung des Filmemachens, gegen die Konkurrenz und die Ellbogen«. Und es ging auch nicht um Einschaltquoten wie beim Fernsehen oder Besucherrekorde wie heute, im Mittelpunkt standen die inhaltliche Debatte und der Dialog übers Filmemachen.

Als einfache programmatische Formel hatte man sich auf ein »Best of«-Festival, ein Festival der Festivals verständigt. Ohne Wettbewerb wurden Dokumentarfilme, die auf internationalen Festivals liefen und ausgezeichnet worden waren, gezeigt. Im ersten Jahr waren das immerhin 22 internationale Filme in fünf Tagen im Dezember. Erst im vierten Jahr wanderte das Dokfest in den Mai-Termin.

»Das Dokfest war klein und bescheiden«, resümiert Peter Heller das Anfangsjahr. Gudrun Geyer sieht das so: »Es gab keine Stelle und keine attraktiven Angebote, viel Geld war damit nicht zu gewinnen.« Bis zu ihrem Ausscheiden als Leiterin 2001 hat Geyer nicht nur ihre Privaträume für Archiv und Büro zur Verfügung gestellt, sondern auch erkleckliche Summen ihres Privatvermögens.

Damen-Doku-Duo

Dass das Dokumentarfilmfestival nach diesem improvisierten Beginn überhaupt längerfristig Bestand hatte, hat im Wesentlichen mit zwei Frauen zu tun, mit Gudrun Geyer und Ulla Wessler.

Wessler war die Geschäftsführerin des Vereins »Filmstadt München«, der sich ein Jahr vor dem Dokfest gegründet hatte, und sie steckte ab 1986 viel Arbeitszeit in das struktur- und personalschwache Festival. Geyer arbeitete gegen eine kleine Aufwandsentschädigung für das Dokfest, gestaltete die Plakate und den Katalog, machte die Filmauswahl und unternahm Recherchereisen: die Zeiten waren damals noch analog. Von Filmen wusste man, weil man darüber in Festivalberichten oder Filmkritiken gelesen hatte, oder weil man sie selbst gesehen hatte. Beide Frauen gaben alles für das Festival, fanden weitere Spielstätten und gaben ihm mit immer neuen Förderquellen und einer kenntnisreichen Filmauswahl eine solide Struktur.

Retrospektiven mit Weltniveau

Spulen wir an dieser Stelle ein wenig nach vorne. In seinem 11. Jahr, 1996, hatte das Dokfest vier Spielstätten: das Maxim, das Filmmuseum, den Rio Filmpalast und den Vortragssaal im Gasteig, einem der damals größten Kulturzentren Europas. Temporär gab es auch Spielstätten in Rosenheim und Freising. Mit einem mit 20.000 DM hochdotierten Preis im internationalen Wettbewerb und einem Preis im Regionalfenster »Neue Filme aus Bayern« war die Konkurrenzskepsis der Gründerjahre Geschichte geworden.

»artechock«, das 1996 online ging, war eine wichtige Publikationsplattform für das Festival. Hier lässt sich nachlesen, dass 1996 »unsere westlich geprägten cineastischen Landschaften verlassen und der arabische Film und auch Schwarzafrika einbezogen« wurden. Es gab einen Wettbewerb mit 25 Filmen, die Sektion »Information« mit 47 Filmen und »Neue Filme aus Bayern«. Beispiellos war die Retrospektive zu »Drei Jahrzehnten arabischer Dokumentarfilm«. Zur Aufführung kamen etwa fünfzig Filme u.a. aus Nordafrika, Sudan, Palästina, Syrien, Irak, Kuwait, Saudi-Arabien und Bahrain. Allein der Aufwand, die schweren Pakete mit den 35mm- und 16mm-Kopien durch den Zoll nach München zu holen, muss unermesslich gewesen sein.

Die umfassenden Retrospektiven mit Filmen aus entlegenen Kinematographien wurden zum Aushängeschild des Münchner Dokumentarfilmfestivals. 1997 gab es eine Werkschau des St. Petersburger Dokumentarfilmstudios mit 46 Filmen aus neun Jahrzehnten, 1998 die weltweit größte Retrospektive mit Filmen aus Kuba, teilweise aus der vorrevolutionären Zeit, und 1999 gar 23 Programme zum indischen Dokumentarfilm.

Zwei Jahre später beschloss Gudrun Geyer: »16 Jahre sind genug«, und legte nach der Ausgabe 2001 die Festivalleitung nieder. Der Etat war auf 300.000 DM angewachsen (bei einer Förderung von 100.000 DM), fast 200 Filme wurden gezeigt. Zum Abschied wurde sie mit der Medaille »München leuchtet« ausgezeichnet.

Betreff: Rettung des IDM

Gudrun Geyer hatte einen fulminanten Grundstein gelegt und ein Festival mit Weltruhm geschaffen. Allerdings stand es auf tönernen Füßen und war nach ihrem Ausscheiden in seinem Bestand gefährdet. Im September 2001 brachte Stadträtin Monika Renner einen Antrag zur »Rettung des Internationalen Dokumentarfilmfestivals München« in den Kulturausschuss ein, in dem von einer »akuten Gefährdung« und »Härtefonds« die Rede ist.

Zusammen mit dem Stadtrat stellte man ein immenses Entwicklungspotential des Festivals fest, der den Etat prompt erhöhte. Eine »Initiativgruppe«, der Claas Danielsen, später Leiter von DOK Leipzig, Christian Bauer, Christoph Boekel, Petra Felber und Martina Knoben angehörten, gründete einen Trägerverein, um dem Festival eine solide Organisationsform zu geben. Es wurde ein Büro angemietet, und Hermann Barth, seit zehn Jahren Mitarbeiter von Gudrun Geyer, damit beauftragt, das Festival zu konsolidieren. Er ordnete die Reihen neu, führte den Wettbewerb »Horizonte« mit Filmen aus sogenannten Schwellenländern ein. Vor allem sollte Barth die Aufmerksamkeit für das mit denkbar größter Expertise ausgestattete Festival auch für das allgemeine Publikum erhöhen. So verlieh er mit Grafiker Gerwin Schmidt dem Festival ein plakatives, witziges und modernes Erscheinungsbild und gab ihm einen neuen Namen. Seitdem heißt es kurz: Dokfest.

Als einschneidende Maßnahme schaffte Barth die Retrospektive ab, weil sie teuer war und überwiegend von Akkreditierten besucht wurde – und eben nicht vom großen Publikum, auf das man es jetzt abgesehen hatte. Seitdem arbeitet das Dokfest München »vor allem an einer möglichst großen Breitenwirkung«, wie es auf der Website des Festivals heute heißt.

Popularisierung des Programms

Hier können nun auch eigene Erinnerungen übernehmen. 2003-2013 war ich Programmerin beim Dokfest, zunächst für das allgemeine Programm, später für den internationalen Wettbewerb. Große Namen des Dokumentarfilms spielten unter Barth eine große Rolle, die Sichtungstreffen, in denen ausführlich über Filme diskutiert wurde, wurden unter seiner Expertise zu einer regelrechten Schule des Dokumentarfilms, seiner Geschichte und ästhetischen Mittel. Ich erinnere mich aber auch an den Widerstreit von qualitativ hochwertigen Filmen und der Programmierung »fürs Publikum«, für die oft zähneknirschend eine Popularisierung des Programms in Kauf genommen wurde. Es wurden nicht mehr zwingend die Filme gezeigt, die man selbst favorisierte, sondern jene, denen man ein hohes Zuschauerpotential zuschrieb. Ein eigenartiges Paradox, das mit dem erhöhten Budget und dem Rechtfertigungsdruck gegenüber den Förderern und dem Trägerverein einherkam. Das Festival brauchte nun zwingend das Argument der vielen Zuschauer – eine harte Währung für die staatlich subventionierten Kulturveranstaltungen, die sich nicht an cineastischen Kriterien messen lassen.

So ist es folgerichtig, dass nach dem Ausscheiden von Hermann Barth 2010 der ehemalige Leistungssportler und HFF-Absolvent Daniel Sponsel kam. Gerwin Schmidt gestaltete das Erscheinungsbild noch einmal plakativer und auch aggressiver, wählte die Signalfarbe Orange und ließ »DOK« in Versalien schreiben. Sponsel rief außerdem das Schulprogramm DOK.education ins Leben und gründete in seinem zweiten Jahr das DOK.forum, eine Branchen- und Nachwuchsplattform für Fachbesucher, was neue Aufmerksamkeit brachte.

Zentral im Storytelling des Festivals sind seitdem die Zahlen und Zuschauerrekorde. Fiebrig klettern sie die Kurven hinauf, die Sponsel in Power-Point-Präsentationen bei den Pressekonferenzen an die Wand wirft. Die Rekorde verdanken sich einem Maßnahmen-Bündel: Die Spielstätten wurden von Jahr zu Jahr erhöht (dieses Jahr sind es 27), und es wird flächendeckend in der ganzen Stadt plakatiert. Eine intensive Filmauswertung mit bis zu fünf Wiederholungen machen den Werbeaufwand des Festivals effizient, und seit Corona gibt es zusätzlich ein bundesweites Streaming-Angebot, das die »Marke« DOK.fest über München hinaus bekannt macht. Gleichzeitig scheut das Festival, bestimmte Titel in sein Programm zu holen, die in der Fachwelt als hohe Kunst des Dokumentarfilms unbestritten sind, aber die Programm-Slots sprengen oder das Münchner Publikum womöglich über die Maßen fordern könnten.

Superlative und Hashtags

Das DOK.fest München heißt sich nun »Deutschlands größtes Dokumentarfilmfestival«. Hat es tatsächlich DOK Leipzig, das bedeutendste Dokumentarfilmfestival Deutschlands, überholt? Die Zahlen können das nicht bestätigen: Im Jahr 2024 hatte das DOK.fest München 35.000 Zuschauer vor Ort, Leipzig 55.000. In sieben Tagen Festival gingen in Leipzig damit täglich fast 8000 Leute ins Kino, in München in 12 Tagen täglich fast 3000, beides ist eindrucksvoll. Der Etat von Leipzig ist mit etwa 2,7 Millionen Euro eine Million Euro größer als der von München, beides ist ebenfalls beträchtlich. Von 209 Filmen in Leipzig (München: 109) wurden auch um die 25 lange und kurze Animationsfilme gezeigt, weshalb DOK Leipzig also kein reines Dokumentarfilmfestival ist. Vielleicht ist das mit dem Superlativ gemeint, denn im Vergleich mit dem Kasseler Dokfest (2019: 16.000), der Dokumentarfilmwoche Hamburg und der Duisburger Filmwoche – die Zuschauerzahlen sind nicht auffindbar – stimmt’s.

Das Narrativ des »größten Dokumentarfilmfestivals Deutschlands« ist aber nicht allein Sponsels Spleen. Bereits im »Rettungs-Antrag« 2001 hatte der Kulturausschuss festgehalten: »München hat derzeit die Chance, nachdem Leipzig aufgrund der entfallenen Drehscheibenfunktion zwischen Ost und West nicht mehr die herausragende Rolle spielt, sich im europäischen Rahmen als Dokumentarfilmfestival Nummer 2 hinter Amsterdam zu plazieren.« Und auch in den »Zukunftsperspektiven« aus dem Jahr 2001, einem Konzept zur Rettung des Dokumentarfilmfestivals, das Claas Danielsen, Martina Knoben und Hermann Barth verfasst hatten, war zu lesen: »Da die Festivals in Duisburg und Leipzig an Bedeutung verloren haben, besteht ein Bedürfnis der Filmemacher und des Fachpublikums nach einem führenden Dokumentarfilmfestival in Deutschland.«

Seit diesem Jahr nun, dem letzten von Daniel Sponsel, darf das Festival endlich auch Referenzförderpunkte vergeben, was für die Filmemacher bares Geld bedeutet und schon von Hermann Barth angestrebt wurde. Das wird das Anwerben wichtiger Premieren, auch Weltpremieren, vereinfachen. Außerdem gibt es nun eine neue Programmstruktur mit 16 thematisch fokussierten Reihen, in die sich die Wettbewerbsfilme aufteilen. Das wird der Tatsache gerecht, dass das Dokumentarfilmfestival unter Sponsel für das Publikum zielgruppenorientiert ausgerichtet wurde, mit einer zugrunde liegenden Verschlagwortung der Filme nach »Hashtags«, wie bei den Algorithmen des Online-Marketings.

40 Jahre Dokumentarfilmfestival

Im Jubiläumsjahr wird in einer Retrospektive vierzig Jahren Dokfest gedacht, mit, ähem, vier Filmen. Im Gasteig HP8 kann man eine kleine Ausstellung mit Fotos und einigen Plakaten von Gerwin Schmidt besuchen, die historischen Plakate von Gudrun Geyer sind leider nicht zu sehen.

»Stories« reichern die Geschichte mit Geschichten an, sie sind auf der Website nachzulesen. Dort steht auch: »Seit 1985 hat unser Team tausende Dokumentarfilme ins Programm geholt.«

Das müsste wohl dringend umformuliert werden.

Grenzen des Wachstums

Das Dokumentarfilmfestival wurde seit seiner Gründung die beste Lobby in eigener Sache und konnte dem Dokumentarfilm im Laufe der Jahrzehnte viel Sichtbarkeit, Akzeptanz und auch Gewicht bei den Förderern geben. Die Breitenwirkung des Festivals muss hinsichtlich der von den Dokumentarfilmen transportierten Themen als demokratiestabilisierende Maßnahme unumwunden begrüßt werden. Der Zwang zu immer neuen Rekorden jedoch sollte gerade auch bei einem Dokumentarfilmfestival, das mit Ethos und Solidarität begann, hinterfragt werden. Size doesn’t matter, zumindest nicht um jeden Preis. Der stetige Wachstum des Dokfests könnte am Ende das Publikum um die gewünschte Aufmerksamkeit bringen, weil es den Komplexitätsanforderungen bei der Programmauswahl schlichtweg nicht mehr gewachsen ist. Irgendwann erreicht auch das Audience Development einen Sättigungsgrad; das könnte der Moment sein, in dem wieder die Filme in den Vordergrund treten dürfen.