Der »Jud Süß«-Komplex |

|

|

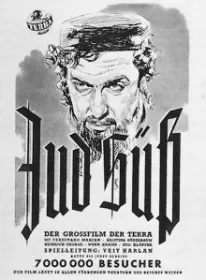

| Filmplakat von Veit Harlans Jud Süß | ||

»Jud Süß«-Verfilmungen in Worms und eine Tagung über Harlan, Roehler, Tarantino, das geglückte Attentat auf Hitler und das Kino-Bild des Faschismus

»Jud Süss hat unser Leben zerstört.« – dieser Satz von Kristina Söderbaum, die als »Reichswasserleiche« und Schauspielerin vor allem in den Filmen ihres Gatten Veit Harlan in den 30er und 40er Jahren kurzfristig einer der populärsten deutschen Filmstars wurde, blieb im Gedächtnis. Gefallen in einem Fernsehinterview Jahre nach dem Tod ihres Mannes, zitiert ihn jetzt Felix Moeller in seinem Dokumentarfilm Harlan – Im Schatten von Jud Süss (2008). Soll man nun Mitleid mit Söderbaum haben? Vielleicht macht ihre möglicherweise wirklich nur naive Formulierung auch nur noch einmal den Abgrund deutlich, der zwischen der Weinerlichkeit jenes kleineren Teils der deutschen Eliten liegt, die nach 1945 dann doch nicht ganz nahtlos an ihre NS-Karrieren anknüpfen konnten, und jenen, deren Leben zum Beispiel durch Hetzfilme wie Jud Süss tatsächlich ganz im Wortsinn zerstört wurde. Harlans Kinder und Enkel, die in Moellers glänzendem Film ausführlich zu Wort kommen, hadern bis heute mit der Schuld des fraglos Talentiertesten unter Hitlers Propagandafilmern, einer Schuld, die moralische wie ästhetische Seiten hat. Jud Süss, der 1940 bereits in der Absicht gedreht wurde, durch Ekel und Empörung Judenhass zu mobilisieren und zur Mordbereitschaft zu steigern, erfüllte die Hoffnungen des Regimes über alle Erwartungen: etwa 20 Millionen Zuschauer bis Kriegsende, nur ein Teil von ihnen Frontsoldaten und Wachkommandos in den Vernichtungslagern, machten den Film zu einem der »erfolgreichsten« deutschen Kinowerke der Geschichte.

+ + +

Jetzt widmet sich ein ganzes Filmwochenende in der »Kinowelt Worms« im Rahmen des Kulturprogramms der Nibelungenfestspiele in Worms dem Jud Süss-Komplex. Gezeigt werden am kommenden Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr (bereits ausverkauft) und am Samstag, 9. Juli, um 11.00 Uhr jeweils Jud Süss von Veit Harlan (1940). Die Einführung hält der Autor Jörg Koch, am anschließenden Filmgespräch nehmen außer Koch auch Hellmut G. Hassis und Rüdiger Suchsland (artechock) teil. Am Samstag, 9. Juli, ist dann um 15 Uhr Harlan – Im Schatten von Jud Süss von Felix Moeller (2008) zu sehen. Anschließend gibt es Filmgespräch zwischen Dietrich Kuhlbrodt und Rüdiger Suchsland. Beide begleiten auch die große Rarität Jew Süss von Lothar Mendes, ein britischer Film nach Feuchtwanger aus dem Jahr 1934 (Sonntag, 10. Juli, 11 Uhr). Um 15 Uhr läuft dann Jud Süss – Film ohne Gewissen von Oskar Roehler (2010), der die Entstehungsgeschichte des Propagandafilms und damit verbunden den Lebensweg des Hauptdarstellers von 1940, Ferdinand Marian zeigt. (Auch hier folgt ein Filmgespräch von Rüdiger Suchsland mit Marianm-Biograf Friedrich Knilli).

+ + +

Harlans Film bildete gemeinsam mit Moellers Dokumentation, die auch eine Geschichte der Verführbarkeit und späteren Unbelehrbarkeit der deutschen Eliten ist, den historischen Hintergrund einer Tagung, die die Evangelische Akademie Arnoldshain bereits im Januar zum Thema »Geschichtsfälschung oder Künstlerische Freiheit« veranstaltete, und die konkret auf den Umgang des neuesten Kinos mit der Geschichte der NS-Zeit bezogen war. Die entscheidende Frage war dabei die, was dem Kino eigentlich erlaubt ist? Die Grenzen sind dabei fließend und der Gegensatz des Titels nur ein scheinbarer: Denn Geschichtsfälschung ist nur die andere Seite einer künstlerischen Freiheit, die sich Film immer wieder nimmt. Was man dem Kino in anderen Fällen allerdings gern gestattet, ist bei der Geschichte von »Drittem Reich« und Shoah allerdings tabubehaftet. Immer wieder kommt es – wie Schindlers Liste oder La vita è bella – zu Debatten über die Grenzen des Zeigbaren. Die letzte von ihnen entzündete sich um Quentin Tarantino. Der erzählt 2009 in seiner seitdem vielfach preisgekrönten burlesken Phantasie Inglourious Basterds in vielen Facetten die Geschichte eines geglückten Attentats auf Hitler Ende Juni 1944. Dabei entfaltet er ein buntes Tableau des antifaschistischen Widerstands, dem neben amerikanischen und britischen Soldaten, einem jüdischen Elitekommando, auch die Resistance, bestehend aus einem schwarzen und einer jüdischen Französin und zwei nichtjüdische Deutsche angehören. Tarantino ist mit diesem Film, der in den Arnoldshainer Debatten auch anfängliche Skeptiker überzeugte, Außergewöhnliches gelungen: Ein Unterhaltungsfilm, der stellenweise zum C-Movie wird, aber zugleich transgressives Kino in den Fußstapfen der Avantgarde darstellt. Damit ist dieser Film einer der anspruchsvollsten Beiträge des letzten Jahrzehnts zu der Frage, wie man von Faschismus im Kino erzählen kann, ohne ihm einerseits zu verfallen oder andererseits von ihm zu erlösen. Wie wenige Kollegen weiß Tarantino um die Dialektik der Authentizität: Faktentreue verfehlt die Wirklichkeit, die phantastische Erzählweise bringt sie zurück.

In einem ausgezeichneten Beitrag arbeitete die Berliner Filmkritikerin Cristina Nord heraus, wie Tarantino ein Netzwerk vielfältiger und mitunter ambivalenter Referenzen entfaltet, und zu einer Rache- und Entlastungsphantasie bündelt, die einer der Darsteller, Eli Roth, als »kosher porn« charakterisierte. »Das Begehren nach Rache und Gegenwehr mag unziemlich erscheinen«, so Nord, »Aber es ist ja trotzdem da. Was Tarantino mit seiner kontrafaktischen Rachephantasie leistet, ist dieses Begehren für einen Moment zu stillen – vielleicht wie ein Porno sexuelles Begehren stillen kann. Man mag das degoutant finden, aber Phantasie verläuft eben nicht in den gesicherten Bahnen des historischen Diskurses.«

+ + +

Dies mag sich auch Oskar Roehler gedacht haben. Dessen letzter Film Jud Süss – Film ohne Gewissen ist ein fiktionales Making Off des Harlan-Films. Im Zentrum steht allerdings nicht der Regisseur, sondern dessen Hauptdarsteller und Franz Marian und NS-Propagandaminister Josef Goebbels, der den Film, Besetzung und Dreh zur Chefsache machte. Vor knapp einem Jahr hatte Roehlers Film im Berlinale-Wettbewerb Premiere, begleitet von der Hoffnung, dass ihm womöglich ein deutsches Pendant zu Tarantino gelingen könnte. Doch der Film kam schlecht an. , Vorverurteilungen wie die durch Marian-Biograf Friedrich Knilli, der sich, bevor er den Film gesehen hatte, schon über dessen »Fehler« verbreitete, taten ein Übriges. Auch in Arnoldshain war die Reaktion auf Roehlers Film, der gleich zu Beginn lief, zunächst ausgesprochen negativ, Daniel Wildmann (London) wie Rudolf Worschech (Frankfurt) warfen ihm de-facto-Entschuldung vor, weil der tatsächlich höchst willige Marian plötzlich als Opfer des »großen Strippenziehers« Goebbels dasteht. Im Laufe der Tagung wurde das Urteil aber zusehends moderater, und noch die Abschlußdiskussion machte die Tagungsfrage und vieles andere vor allem an diesem Film fest. Denn immerhin irritiere Roehlers Film, so Dietrich Kulhlbrodt (Hamburg): »Das ist eine Einladung zum Nachdenken, ein Puzzle. Es bleibt eine Verwirrung, und die finde ich gar nicht schlimm.«

Zum steinernen Gast der Tagung wurde Oliver Hirschbiegels und Bernd Eichinger Der Untergang über die letzten Tage im Führerbunker. In diesem Film sei ein neues »Führerbild festgeschrieben worden«, so Kuhlbrodt, das durch öffentlich »totgeschwiegene« Filme, wie den Roehlers nicht verändert werden könne. Schon Nord hatte im Untergang den Symbol-Film einer revisionistischen »Perspektivverschiebung« erkannt, in der im Kino – auch in Filmen wie Anonyma oder Napola – in filmischen Darstellungen des »Dritten Reichs« Deutsche primär als Opfer gezeigt und umgedeutet werden, die Täterrolle der Deutschen dagegen unter den Tisch fällt. Tatsächlich unterscheidet Der Untergang vor allem zwischen jenen wenigen Deutschen, die die Volksgemeinschaft opfern und dem großen verratenen und enttäuschten Rest. Auch hierin liegt eine Geschichtsfälschung, nur ist sie versteckt hinter der der Behauptung einer Faktentreue, die es in dieser Absolutheit gar nicht geben kann – und der naiven Vorstellung, dass der Stil eines Films, nur Form sei, die keinerlei Inhalt in sich trage.

Gegenüber solchem filmischen Historismus wirkt die kontrollierte Geschmacklosigkeit von Roehler und vor allem Tarantino produktiv. Ist nicht Faschismus selbst eine einzige Geschmacklosigkeit? Wie kann man sie zeigen, ihre Zumutung in sinnliche Erfahrung fassen? Gerade Tarantinos Film transportiert die Brutalität des Nationalsozialismus, seine absurden Seiten, das Hyperrealistische, Unvorstellbare, das diese Zeit bis heute hat, obwohl manche ihrer Menschen immer noch unter uns leben, auf die Leinwand. Feuer müsse man mit Feuer bekämpfen, singt David Bowie in Inglourious Basterds. Hier sind nicht mehr alle Opfer, sondern alle Täter.