Kinder, wie die Zeit vergeht! |

|

|

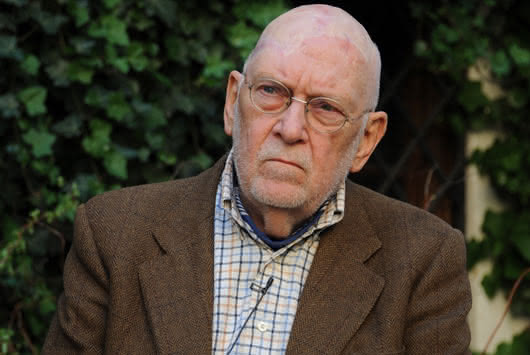

| Der Schein trügt: Die Politologin und ehemalige Jennerwein-Wirtin Ursula »Ulla« Weßler ergreift nur ungern öffentlich das Wort und dann nur, wenn es unbedingt sein muss. Sie wirkt jedoch seit 30 Jahren hinter den Kulissen des Dokumentarfilmfestivals. Höchste Zeit, dass sie von ihren Erinnerungen erzählt. | ||

| (Foto: DOK.fest) | ||

30 Jahre Internationales Dokumentarfilmfestival – Persönliche Erinnerungen von Ulla Weßler

Von Dunja Bialas

Zum 30. Geburtstag des Internationalen Dokumentarfilmfestival München haben wir Ulla Weßler gebeten, ein paar von ihren persönlichen Erinnerungen für uns niederzuschreiben. Ulla Weßler ist seit drei Jahrzehnten in ihrer Eigenschaft als Geschäftsführerin der Filmstadt München e.V. Mitarbeiterin beim Münchner Dokumentarfilmfestival. Sie hat zwei Mal die Leitung gehen und eine neue kommen sehen, und erlebte mit, wie das Festival wuchs und sich veränderte. Ulla Weßler, die bei den internationalen Gästen als die gute und beständige Seele des Dok.fest geliebt wie für ihre resolute Herzlichkeit berühmt ist, winkte bei der Anfrage von artechock zunächst ab: »Ich fühle mich überhaupt nicht befugt, so einen Erinnerungstext zu schreiben!« Liebe Ulla, wer wenn nicht Du?

Wir haben ihre Erinnerungen, die viel mit Namen und Orten zu tun haben, die nicht allgemein geläufig sind, für unsere Leser annotiert.

Redaktionelle Bearbeitung: Dunja Bialas

Meine erste Erinnerung an das Dokumentarfilmfestival stammt von 1988. Zu Gast war Jürgen Böttcher aus der DDR mit seinem Film In Georgien. Ein schüchterner Mann, der das erste Mal in der BRD war, und dann gleich in München. Ich fuhr ihn in meinem Auto durch die Stadt, wobei er permanent in Verwunderung ausbrach über das Warenangebot und die vielen »schönen Menschen«, wie er sagte. Ich wiederum war ganz neugierig auf seine Darstellungen über das Leben in der DDR. Jürgen Böttcher war mir damals völlig unbekannt. Ich hatte erst im Juni 1986 mit der Arbeit bei der Filmstadt München begonnen und war ganz neu im Dokumentarfilmgeschäft und arbeitete zusammen mit Gudrun Geyer, der ersten Festivalleiterin.

Meine Mitarbeit beim Festival beschränkte sich in meiner Anfangszeit auf Handlangerarbeiten und Fahrdienste. Der Kontakt zu den Gästen sollte bleiben, denn ich organisierte ihren Aufenthalt, und alle mussten zu mir ins Büro im Stadtcafé kommen, wenn sie ihre Auslagen zurückerstattet haben wollten. Ich weiß noch, dass Wolle Ettlich und Micky Wulfes, die ich aus meiner Zeit als Wirtin des Jennerwein kannte, in meinem ersten Jahr das Transparent gemacht und in der Lupe aufgehängt haben. Später haben sie sich vom Dok.fest entfernt.

+ + +

Jürgen Böttcher, Maler und Dokumentarfilmer, der seine Bilder mit Strawalde signiert, hat zahlreiche einflussreiche Dokumentarfilme über den Alltag in der DDR gedreht. 2001 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Wolfgang »Wolle« Ettlich, bekannt für das Heppel & Ettlich, einer Kneipe mit angeschlossener Kleinkunstbühne in Schwabing, die bis 2009 in der Kaiserstraße geführt wurde. Der aus Berlin nach München gezogene Wolle Ettlich ist

Regisseur von zahlreichen Dokumentarfilmen.

Michael »Micky« Wulfes, Autor und Produzent von TV-Dokumentarfilmen.

Die Lupe 2 im Schwabinger Fuchbau war das erste Kino, in dem das Dokumentarfilmfestival heimisch wurde. Sie wurde 2005 geschlossen.

Zum Jennerwein: seit 1962 existierende legendäre Kneipe in der Clemensstraße, die von Schwabinger Kulturgrößen, aber auch dem zukünftigen Oberbürgermeister

Christian Ude frequentiert wurde. Später wurde sie eine beliebte Anlaufstelle für die Münchner Punk-Szene, heute steht sie eher für Rockabilly.

+ + +

Viele Namen von Regisseurinnen und Regisseuren aus dem damaligen Festival sind mir in Erinnerung geblieben und später immer wieder aufgetaucht. z.B. Erich Langjahr, Thomas Riedelsheimer, Peter Heller, Peter Krieg, Ruth Beckermann, Jennifer Fox, Richard Dindo, Gitta Nickel und Peter Nestler, Patricio Guzmán und Klaus Wildenhahn.

+ + +

Erich Langjahr, Schweizer Dokumentarfilmer, der mit seiner Hirtenreise ins dritte Jahrtausend (2003) international bekannt wurde und den Schweizer Filmpreis erhielt.

Thomas Riedelsheimer ist bekannt für seine sensiblen Landschafts-Dokumentationen, darunter über den Land-Art-Künstler Andy Goldsworthy (Rivers and Tides, 2000). Riedelsheimer erhielt unter anderem den Adolf-Grimme- und den Deutschen Filmpreis.

Peter Heller, aus Prag stammender Münchner Dokumentarfilmer, der v.a. kritische Filme über die Nachwirkungen der Kolonialisierung in Afrika macht. 1998 erhielt er zusammen mit seiner Partnerin Sylvie Banuls den höchsten europäischen Fernsehpreis, den

Prix Europa, für ihren gemeinsamen Film Mama General.

Peter Krieg, Dokumentarfilmer, der in seinen Filmen das Verhältnis der 1. zur sogenannten 3. Welt aufgriff. Bekannt wurde er u.a. für Flaschenkinder (1978), in dem er den Nestlé-Konzern angriff.

Ruth Beckermann, österreichische Autorin und

Dokumentarfilmerin, die die Frauenthematik mit Untersuchungen über Israel vereinte. Beckermann ist bekannt für ihre aktivistische Einmischung in der österreichischen Kulturpolitik. Filme u.a. Die papierne Brücke (1987) und Those Who Go Those Who Stay (2013).

Jennifer Fox, amerikanische Dokumentarfilmerin, die ihren Namen mit einem bekannten Pin-Up-Girl teilt, wurde für den von ihr produzierten Film

Michael Clayton für einen Oscar nominiert. Hierzulande bekannt wurde ihr Film My Reincarnation (2010), der auch ins Kino kam.

Richard Dindo, Schweizer Dokumentarfilmer, hat viele Filme über Literaturthemen gemacht. Wegen seiner engagierten Recherchen in

seinen politischen Filmen wird er auch »anwaltschaftlicher Filmer« genannt.

Gitta Nickel, ostdeutsche Dokumentarfilmerin, war auch schon zu DDR-Zeiten erfolgreich und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Kunstpreis der DDR (1973).

Peter Nestler, Schauspieler, Maler, Filmemacher. Seine klugen filmischen Untersuchungen erhielten mehrfach Preise, darunter 1963 die Kulturfilmprämie des Bundesinnenministers. 1966

emigrierte Nestler nach Schweden, da er als linker Filmemacher hierzulande keine Filme mehr realisieren konnte. Auch dort eckte er mit seinen zeitkritischen Filmen immer wieder an.

Patricio Guzmán, chilenischer Filmemacher, der mit Nostalgia de la luz einem breiteren Publikum bekannt wurde.

Klaus Wildenhahn gilt als einer der

einflussreichsten deutschen Dokumentarfilmer des 20. Jahrhunderts, der nach einer Begegnung mit dem britischen Filmemacher Richard Leacock begann, im unkommentierten Stil des Direct Cinema Filme zu drehen.

+ + +

Das Plakat und Katalogmotiv von 1989 war ein letztes Mal ein Foto von Micky Wulfes. Eröffnet wurde im Wirtshaus am Schlachthof, mit einem Film aus der ersten Hommage, die das Dokumentarfilmfestival abhielt, für den Kameramann Carl F. Hutterer. Die Reihe wurde danach fortgesetzt, und war internationalen Größen des Dokumentarfilmschaffens gewidmet: Louis Malle, Robert Kramer, Raymond Depardon oder Jean Rouch.

+ + +

Carl-Franz Hutter wurde für seine Kameraarbeit u.a. mit dem Adolf-Grimme-Preis und den Deutschen Kamerapreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Louis Malle, französischer Regisseur der Nouvelle Vague, hat auch einige Dokumentarfilme realisiert, die wenig bekannt sind. Zusammen mit Jacques-Yves Cousteau drehte er 1956 den Unterwasser-Film Die schweigende Welt, der als erster Dokumentarfilm den

Hauptpreis in Cannes und obendrein einen Oscar gewann. Später kamen noch Kalkutta (1969), Place de la République (1974), Gottes eigenes Land (1986) und …und das Streben nach Glück (1986) dazu.

Robert Kramer, amerikanischer Dokumentarfilmer, der seit den frühen 1980er Jahren

in Europa lebte. Er zählte zu den radikalen Linken und gründete 1967 das Filmkollektiv »Newsreel«.

Raymond Depardon, französischer Fotojournalist (Gamma, Magnum) und Filmemacher. Seine Filme sind oft Langzeitbeobachtungen im Stil des Cinema Vérité (Erklärung siehe Jean Rouch). Seine Themen sind staatliche Apparate wie Gericht und Polizei, aber auch, da er selbst ein Bauernsohn ist, das sich verändernde agronomische

Leben.

Jean Rouch gilt als Begründer des Cinéma Vérité, das über das interaktive Wechselspiel zwischen Gefilmten und Filmemacher eine tiefere Wahrheit herausfinden möchte. Filmische Selbstreflexivität sind hier ebenso wichtig wie die Provokation des Filmemachers gegenüber seinem gefilmten Sujet. Er hat zahlreiche ethnographische Filme in Afrika gedreht, darunter Les maîtres fous (1954).

+ + +

Zum ersten Mal wurde ein Preis vergeben: der »Preis für den besonderen Dokumentarfilm« – gestiftet von den Geyer Kopierwerken. Er ging an den Slowaken Dušan Hanák für seinen Film Bilder einer alten Welt, einen Film, den ich nie vergessen werde. Die Preisverleihung war im Maxim an der Landshuter Allee, dem Kino von Sigi Daiber, anschließend wurde um die Ecke in einer Kneipe wunderbar gefeiert.

+ + +

Geyer-Werke, die älteste Filmfabrik Deutschlands, in der u.a. die Filme von Wim Wenders und R.W. Fassbinder gezogen wurden.

Dušan Hanák, Absolvent der berühmten Filmhochschule FAMU in Prag.1989 gewann er mit seinem Spielfilm I Love, You Love den Silbernen Bären der Berlinale.

Das Maxim-Kino, ein für seine engagierten Programme

geschätztes Kino in Neuhausen – das letzte in diesem Viertel – feierte als drittältestes Kino Münchens 2012 seinen hundertjährigen Geburtstag. Das Maxim war bis 2005 Spielstätte des Dok.fests und wurde aufgegeben, weil es mit seinen knarrenden Holzdielen und der wechselnden Projektionsqualität den gewachsenen Ansprüchen nicht standhalten konnte. Die Münchner Kino-Perle ist derzeit vom Bestand bedroht.

Siegfried »Sigi« Daiber, seit 1978 Betreiber

des Maxim-Kinos, das zunächst als Kollektiv geführt wurde, und später allein von ihm betrieben durch sein gesellschaftskritisches Programm zu Berühmtheit gelangte.

+ + +

Auch Helke Misselwitz habe ich in diesem Jahr kennengelernt, mit ihrem Film Winter adé. Sie hatte kleine Aufkleber anfertigen lassen, die wir überall hinklebten. Lange befand sich auch einer in der Innenseite meiner Geldbörse. Winter adé ist ein Film, der mir sehr, sehr lange im Gedächtnis geblieben ist.

Ein Jahr später, es war das Jahr eins nach dem Mauerfall, kamen sehr viele DDR-Regisseure nach München, und es wurden hochspannende Diskussionen geführt und dazu massiv Alkohol getrunken. Es waren da: Helke Misselwitz, Volker Koepp, Gerd Kroske, Andreas Voigt, Lew Hohmann, Andreas Dresen, Gitta Nickel.

Es kamen neben dem Maxim und der Lupe drei neue Kinos hinzu: die Breitwand in Gilching, das Filmmuseum und der Rio Palast am Rosenheimer Platz.

+ + +

Helke Misselwitz, Regisseurin der DDR, die sich ihre künstlerische Unabhängigkeit dadurch bewahrte, dass sie neben ihrer Autoren- und Regietätigkeit als Kellnerin arbeitete. Das bewahrte sie nicht vor Auszeichnungen: 1988 erhielt sie für Winter adé den wichtigen »Findlingspreis«, den Preis der DDR-Filmklubs. Heute ist sie Regie-Professorin an der

Filmuniversität Babelsberg (ehemals HFF Potsdam).

Volker Koepp, bekannt für seine Dokumentarfilme über Wittstock, darunter Herr Zwilling und Frau Zuckermann (1999) und Dieses Jahr in Czernowitz (2004). Zu DDR-Zeiten hatte er eine Anstellung bei der DEFA, die er aber, als

er durch die Stasi in Bedrängnis geriet, zugunsten einer freien Autoren-Tätigkeit aufgab.

Gerd Kroske dokumentierte in Leipzig im Herbst die Montagsdemos 1988/89, die (neben anderen politischen Entwicklungen) zur Öffnung der Mauer führten. Weitere bekannte Werke sind die Kehraus-Trilogie (1990-2006) oder Heino Jäger – Look before you kuck

(2012).

Andreas Voigt wurde international durch seine »Leipzig-Filme« bekannt, die er ab 1987 zehn Jahre lang realisierte, und ein wichtiges und bewegendes Dokument über die Zeit vor und nach dem Mauerfall wurde.

Lew Hohmann wurde durch seine »Wolf-Trilogie« über Friedrich (Schriftsteller), Konrad (Filmregisseur und Präsident der Akademie der Künste der DDR) und Markus Wolf (Leiter des Auslandsnachrichtendienstes im Ministerium

für Staatssicherheit der DDR), die zwischen 1985 und 1998 entstand, bekannt.

Andreas Dresen, der zur DDR-Zeiten an einem Theater mit seiner künstlerischen Arbeit begann, dokumentiert in seinem Kinodebüt Stilles Land (1991) die Wirren zur Wendezeit in einem Kleinstadttheater.

Gitta Nickel, bereits zu DDR-Zeiten erfolgreiche Filmemacherin. Viele ihrer Filme drehte sie in der Sowjetunion und erhielt zahlreiche

Auszeichnungen, darunter 1973 den Kunstpreis der DDR und 1982 den Findlingspreis.

Das Filmmuseum München beherbergt auch heute noch das Dok.fest, ebenso wie der Rio-Filmpalast.

+ + +

Da fing es auch an, dass wir für die Gäste und Besucher ein Festivalbüro einrichteten: zunächst im Gotischen Zimmer im Ignaz-Günther-Haus am St.-Jakobs-Platz, dem Filmmuseum schräg gegenüber. In den folgenden Jahren zog das Festivalbüro öfters um, blieb aber immer im Carré: wir zogen vom Ignaz-Günther-Haus in die damalige Artothek am Sebastians-Platz, von dort in den großen Saal im ersten Stock des Filmmuseums, und seit letztem Jahr befindet es sich im Foyer des Jüdischen Museums.

+ + +

Vorbereitet wurde das Festival immer in der Privatwohnung von Gudrun Geyer und Sigi Daiber in der Trogerstraße in Bogenhausen. Im Flur stand ein großer Kopierer, und in der Wohnung war auch die elektrische Schreibmaschine, auf der Gudrun alles schrieb. Die Filmbeschaffung wurde per Telefon und Faxgerät durchgeführt, Sigi fuhr persönlich zum Zoll am Flughafen, um von dort die schweren 35mm-Kopien so günstig wie möglich rauszuholen. Gelagert wurden sie dann stapelweise im Wohnungsflur. Ungefähr drei Wochen vor Festivalbeginn, oft an den Osterfeiertagen, wurden mit Hilfe von Schülerinnen und Schülern, die aus dem Bekanntenkreis kamen, in der Wohnung Tausende von Programmen eingetütet.

Ich erinnere mich an eine Szene, wie Gudrun Geyer über den Innenhof des Filmmuseums kam und eine 35mm-Kopie schleppte. Alles wurde eigenhändig erledigt, und die Festivalleiterin war sich für nichts zu schade.

Sehr erinnernswerte Jahre folgten. Es gab ein »arabisches Jahr«, 1996, mit drei Regisseuren aus dem Nahen Osten und Ägypten. Aufregend war auch das Jahr drauf, als Alexandr Sokurov hier war, für die große Retrospektive des Sankt Petersburger Dokumentarfilmstudios. Sokurov entdeckte damals Gudrun als Schauspielerin für seinen Film Mutter und Sohn. Und 1998 kam die Kuba-Retrospektive, mit drei kubanischen Regisseuren, die alle drei große Charmeure waren.

+ + +

Alexandr Sokurovs Filme kollidierten oft mit der sowjetischen Zensur, und er erhielt Unterstützung von Andrej Tarkowski und anderen bekannten Regisseuren der Sowjetunion. Berühmt wurde er für seinen in einer einzigen Einstellung gedrehten Film The Russian Ark (2002).

+ + +

Für mich die schönste Erinnerung ist die Retrospektive mit Jean Rouch, der höchstpersönlich zum Dokumentarfilmfestival nach München kam. Er war ein so toller, bescheidener und unterhaltsamer Mensch. Damals machte auch ein Kino in Freising mit, wo ebenfalls ein Film aus der Retrospektive gezeigt wurde. Ich brachte Jean Rouch in meinem Panda zum Kino, er wie immer mit einer billigen Stofftasche, ich sehe ihn noch damit herumlaufen. Als wir in Freising ankamen, waren genau drei Besucher für seinen Film da. Mit ihnen diskutierte er anschließend fast eine Stunde. Der Ausdruck, der mir seit seinem Besuch im Gedächtnis geblieben ist, stammt von Jean Rouch selbst: »Je mange l’écran«, was heißt, ich sitze möglichst weit vorne im Kino.

Irgendwann wurde uns auch mal Geld gestohlen, aus der Handkasse im großen Saal. 5.000 Mark, die Gudrun aus ihrer Privattasche ersetzte. Nach sechzehn Jahren gab sie die Leitung auf, und Hermann Barth wurde ihr Nachfolger, der schon seit der Gründung beim Dokumentarfilmfestival mitgearbeitet hatte. Mit Hermann gab es ein richtiges Büro in der Landwehrstraße, das Festival professionalisierte sich zusehends, und die Eröffnungen wurden pompös im Arri oder Carl-Orff-Saal im Gasteig gefeiert, sogar mit OB Ude. Hermann Barth, der acht Jahre lang Leiter des Festivals war, gab dem Internationalen Dokumentarfilmfestival auch seinen neuen Namen, das seitdem kurz und bündig DOK.FEST genannt wird. Auch die selbstgebastelten Plakatmotive wurden ersetzt durch die heute immer noch gültige Serie aus vier Motiven von Grafiker Gerwin Schmidt.

Das gehört dann aber schon zur jüngeren Geschichte, und es wurde der Beginn von neuen Entwicklungen des Festivals, die mit Daniel Sponsel, der 2010 der dritte Festivalleiter wurde, noch einmal eine neue Richtung nahmen und sich beschleunigten.