Die Sehnsucht und das Ende der Welt |

|

|

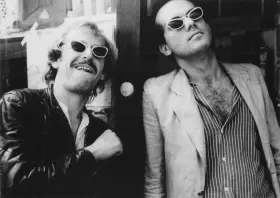

| Im Lauf der Zeit… | ||

| (Foto: Wim Wenders · Im Lauf der Zeit) | ||

Mit dem Schlüssel zur Freiheit: Wim Wenders wird 80 Jahre alt

»Mitunter gelingt es, ganz in der Gegenwart aufzugehen. Das ist dann Glück.«

Wim Wenders über seine Filmarbeit

Eigentlich hätte ich Lust, heute Abend mal wieder Der Himmel über Berlin zu sehen – gerade weil dies einer der Filme von Wim Wenders ist, mit denen ich meine Schwierigkeiten habe, und man ihm andererseits seinen Rang, seine Bedeutung, seine Einmaligkeit und – ja! – seine Magie nicht absprechen kann.

+ + +

So geht es einem mit seinen Filmen: Sie haben einen Sog. Sie haben etwas, mit dem man nie ganz fertig wird und das man immer wieder neu entdecken und sehen möchte.

Es ist eine große Kunst darin, wie Wenders immer wieder das Allereinfachste zeigt, das aber nur er zeigen kann. »Er will nur genauer kompromissloser sehen, was alles noch sichtbar ist in der Welt, bevor alles verschwindet«, schrieb Norbert Grob. Wenders nutzt seine Kamera als Instrument des Aufbewahrens, als Möglichkeit, die Existenz der Dinge, der Menschen, der Landschaften zu retten. »Man muss sich beeilen, wenn man etwas sehen will«, zitiert er Paul Cézanne.

Und scheint doch alle Zeit der Welt zu haben. Wenn man ihn interviewt, braucht er manchmal eine Minute, bis die Antwort kommt.

+ + +

Was für ein seltsamer Mensch. Für die »Berliner Zeitung« hat er einmal als Forrest Gump posiert, und das, finde ich, passt unglaublich gut. Ein Zeitreisender, der sich seinen aus der Zeit gefallenen Blick bewahrt. Damit aber also doch auch nicht ganz so gegenwärtig ist, wie er sein möchte.

Aber auch ein sehr netter, freundlicher Mensch. Das erste Mal bin ich ihm begegnet, da war ich noch kein Filmkritiker. Ich ging in ein Konzert in der Muffathalle in München und fast alle Plätze waren schon besetzt. Da saß irgendwo Wim Wenders, den ich natürlich aus der Zeitung kannte, und winkte mir zu: »Komm! Wir rücken zusammen«, sagte er zu mir und seiner Begleiterin und machte noch einen Platz frei.

+ + +

Wim Wenders erzählt uns etwas von der verlorenen Unschuld. Nicht die des Kinos, sondern von der Unschuld, die wir verloren haben. Die Begegnung mit seinen Filmen ist nämlich nicht einfach die mit unserer eigenen Jugend, die vergangen ist und mit jener Naivität, mit der wir einst auf Filme schauten und das Werk von Wim Wenders auch als einschüchternd empfanden – das soll also Kunst sein? Ist das wirklich das bestmögliche modernste Kino? Und diese Filme muss ich mögen, wenn ich ein

Cineast sein will? Und die Films noirs und die Western und Chaplin und Laurel & Hardy darf ich nicht so mögen, wie ich es eigentlich tue? Und auch nicht Truffaut? Das ist natürlich alles falsch. Totaler Unsinn!

Aber auch das musste man erst lernen in der Begegnung mit Wenders. Man musste lernen, weil wir es schon nicht mehr selber miterlebt haben, dass er als Filmkritiker anfing, bei der »Süddeutschen Zeitung« und bei der »Filmkritik«, und dass er dort unter anderem erklärte, warum

der Film noir das vielleicht schönste Filmgenre der Welt ist, und der Western schon deswegen geliebt wird, weil er von Amerika erzählt und von der Freiheit und davon, dass beides eigentlich identisch ist.

+ + +

Arztsohn. Ausgerechnet aus Düsseldorf. Aber dort wurde er zwar 1945 geboren, zog aber mit zehn weg und wuchs in Oberhausen auf.

Berufswunsch zuerst Priester. Dann abgebrochene Studien der Medizin, der Philosophie und Soziologie. Dann mit 21, 1966, machte er sich auf den Weg nach Paris. Er bewirbt sich an der Pariser Filmhochschule, die ihn ablehnt. Arbeitet als Radierer in einem Atelier am Montparnasse und verbringt seine Tage in der Cinémathèque française, mit den Filmen

von Fritz Lang und John Ford, von Nicholas Ray und Yasujiro Ozu. Irgendwo saß da auch Bertolucci. Und wer weiß, wer noch?

Dann, rechtzeitig vor dem roten Mai ’68, über den Bertolucci seinen tollen Dreamers machte, zog er nach München.

+ + +

»Die Schwere-Reiter-Straße im Münchner Norden, im Morgengrauen. Schwarz-weiß wie die Erinnerung. Winter 1967? Ein Filmstudent schiebt einen beigen Deux Chevaux langsam und nahe am Trottoir entlang, ein anderer sitzt am Steuer, in der Mitte des kleinen Autos ragt aus dem zurückgeschlagenen Dach ein Stativ mit einer 16mm-Kamera, hinter ihr steht Wim und sagt mir, ich solle mich immer ungefähr in Bildmitte bewegen. Ich trage einen sehr schweren, offenen Wintermantel, an meiner rechten

Seite baumelt eine Maschinenpistole. Ich taumle wie ein angeschossener Gangster aus einem Film noir um diese virtuelle Mitte und weiß, dass mein Kopf nicht im Bild sein wird. Wir drehen die Einstellung ein einziges Mal, will mir die Erinnerung einreden. Same Player Shoots Again heißt der Film, nach den blinkenden Leuchtanzeigen auf dem Flipperautomaten, damals das schönste mechanische Kneipenspielzeug. Als es hell ist, sind wir fertig. Levitation

des Morgens.

Man lief sich damals häufig und absichtslos über den Weg, zwischen Schwabing und der Maxvorstadt. In München strömten aus der neugegründeten Filmhochschule die Studenten des ersten Jahrgangs in die belebte Türkenstraße, in der neben einigen Antiquariaten, Cafés und Wirtshäusern das Türkendolchkino war, neben anderen kleinen Lichtspielhäusern in der Umgebung (Isabella, ABC, Theatiner). Die Straßen nördlich der Uni wiesen damals noch keinerlei Symptome

konsumistischer Aufblähung auf. Aus der Akademie der Künste mischten sich aktionistische Künstler dazu, ich selbst kam aus eher entlegenen Bereichen der Universität – Musik und Ethnologie – auf der etwas ziellosen Suche nach einem Studium, das sich langfristig als unabschließbar erweisen sollte. Seltsam an dieser Mischung erscheint mir im Rückblick die ungewöhnliche Leichtigkeit, mit der Wünsche der Filmer zu Bildern wurden. Es gab keine unmittelbaren, nur ganz

große, entrückte, meist amerikanische Vorbilder. Die Produktionsmittel standen bereit. Warum nicht zugreifen?«

Hanns Zischler, 2005

+ + +

Wie er wohl war um 1970? Dieser auch nach eigener Auskunft ziemlich verschlossene Mensch studierte in München und lebte in einer Kommune. Sie hießen die »Sensibilisten«. Eine Etage höher wohnten im gleichen Haus Fritz Teufel und Irmgard Möller, auch Andreas Baader und Gudrun Ensslin kamen gelegentlich zu Besuch.

+ + +

»Vier Jahre später, unsere Wege waren inzwischen weiter auseinander gelaufen, brechen wir im Juli und August 1975 zur großen Reise auf, vom Norden Deutschlands in den Süden – mit einer kleinen, gewissermaßen romantischen Abschweifung an den Rhein. Im Lauf der Zeit. Reise entlang dessen, was damals schier unverrückbar 'Zonenrandgebiet' hieß. Ein Film, in dessen ruhiger,

unaufhörlicher Bewegung der Fahrten – Lastwagen, Auto, Zug, Motorrad – das Kino sich selbst abbildet. Hinter der privaten Geschichte zwischen Lisa Kreuzer, Rüdiger Vogler und mir tritt nach und nach immer deutlicher das Röntgenbild eines gewesenen Deutschland hervor. ... Wieder war es das kleine Team, die wie selbstverständliche organische Arbeitsteilung während der sechs Wochen, die den Film förmlich imprägniert haben: Robby Müllers Kamera, Martin Müllers Ton, die

sanft vorantreibende Musik, die Wims unangestrengt gefundenen Bildräumen eine bemerkenswerte Haltbarkeit und Elastizität verleihen. Belebend die grafische Schattierung des Schwarzweiß-Materials. Mit diesem Film hat er mir das Metier des Filmschauspielers ein für alle Male geöffnet. Dafür danke ich ihm. Im Lauf der Zeit ist auch ein Abschied fast von einer bestimmten Möglichkeit, aus sehr

überschaubaren Verhältnissen einen großen Film zu machen. Verschwundene Konjunktion. Nach diesem Film macht Wim den bis dahin nur geträumten Schritt von unserer in die Neue Welt. Wanderer zwischen den Welten ist er seither.«

Hanns Zischler, 2005

+ + +

Ein Weltenwanderer des Kinos, einer, der immer zwischen Kontinenten, Sprachen und Kunstformen unterwegs war, und trotzdem eine sehr deutsche, sehr persönliche Stimme behalten hat.

Ein zentraler Film ist und bleibt sicher Alice in den Städten – der erste große und vielleicht immer noch beste Wenders-Film. Auch seine anderen Spielfilme sind meist Roadmovies, egal ob jemand tatsächlich reist oder nicht. Es geht immer um Bewegung, um Suchen, um Figuren, die unterwegs sind – äußerlich oder innerlich. Die Bilder dagegen stehen fast still: ruhig, lang, meditativ.

+ + +

Wenn ich dem Regisseur Wim Wenders etwas zum Geburtstag wünschen dürfte, dann noch mindestens zwei Filme: Einen autobiographischen, ein Memoir über seine Kindheit und Jugend vor München.

Und dann eine Langversion seines erstaunlichen letzten Films: Im Kurzfilm Die Schlüssel zur Freiheit vom Mai diesen Jahres (der hier zu sehen ist) erzählte Wenders vom heutigen Lycée Franklin Roosevelt in Reims, im Mai 1945 Sitz des Hauptquartiers der alliierten Streitkräfte in Europa.

Andreas Kilb schrieb darüber in der FAZ: »Er dauert, wie gesagt, nur viereinhalb Minuten, so lang wie ein Musikclip oder eine Kurzreportage im Fernsehen. Aber in diesen Minuten passiert etwas, was bei offiziellen Gedenkfeierlichkeiten selten geschieht: Die Geschichte holt uns ein.«

Es wäre so schön, wenn Wenders uns hierüber noch viel länger erzählen würde.

+ + +

Vieles in seinem Werk ist inzwischen historisch, nicht mehr von heute. Lauter Abschiede, letzte Filme ihrer Art. Es gab dann auch Zeiten, da galt er als Kassenschreck. Auf sein erstes großartiges Jahrzehnt des Aufbruchs folgte die Ernüchterung und die Demütigung in Hollywood mit Hammett von 1982, der mir heute als einer seiner besten Filme erscheint. Danach kam viel Esoterik, Sentimentales unter Kitschverdacht (mindestens) und Narzissmus, die Abkehr vom Publikum mit Filmen wie Bis ans Ende der Welt und Am Ende der Gewalt. Wie Werner Herzog, aber doch ganz anders, retteten ihn die Dokumentarfilme: Buena Vista Social Club und Pina.

Der Mitgründer des Filmverlags der Autoren klagte über Kritiker, Förderer und Produktionsbedingungen: »Ich habe überall in der ganzen Welt mehr Zuschauer als in Deutschland.« – dieser Satz trifft zu, hat aber auch damit zu tun, dass das Werk keines zweiten Filmemachers so sehr dem entspricht, was sich die Welt unter »Deutschland« vorstellt: Seelenlandschaften, Leiden an der Wirklichkeit, Sehnsucht nach Weite, Reisen bis ans Ende der Welt.

Doch immer wieder hat er sich aus solchen Verhältnissen wie aus wirtschaftlichen Malaisen befreit, erfüllt vom Wissen, dass am Ende anderes zählt.

+ + +

Als Regisseur ist er Kind geblieben und auch stolz darauf. Die Frage ist nur, was das genau heißt? Seine eigene Antwort gab er in einem Interview: »Man darf das Kind in sich nicht verleugnen, es gehört zum Reichtum des eigenen Selbst.«

Wim Wenders erzählt uns etwas von der verlorenen Unschuld. Wir haben nur verlernt, diese Filme zu sehen.