Cinema Moralia – Folge 218

Die Normalität der neuen Absurdität |

|

|

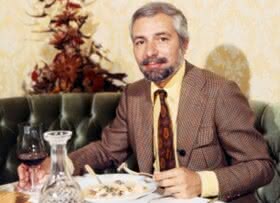

| Ohne Mundschutz im Restaurant, mit Mundschutz im Kinosaal. Wir empfehlen: Stay at home & listen to Wolfram Siebeck | ||

| (Foto: Deutschlandfunk) | ||

Einmal Corona mit Eiskonfekt, bitte: Der Kaltstart der Kinos und ein Vorbild für Filmkritiker – Cinema Moralia, Tagebuch eines Kinogehers, 218. Folge

»Das hab ich mir irgendwie schöner gedacht

Ich glaub ich hab irgend 'nen Fehler gemacht

Ich hatte doch höhere Ziele/ Wollt Roederer trinken, Vermögen verdienen über Nacht

Stattdessen sitz' ich hier den ganzen Tag

Trink zu viel Kaffee, den ich nicht vertrag

Kopiere Papiere, die ich eh nicht kapiere

Und später sortiere ich sie in ein Fach

Doch wo ist der Sinn, da wollt' ich nie hin

Was bitte glauben die bloß wer ich bin?«

Es könnt' alles so einfach sein, isses aber nicht

Es könnt' alles so einfach sein, isses aber nicht.

Die Fantastischen Vier»ZEITmagazin: Herr Siebeck, wie kamen Sie eigentlich zur ZEIT?«

Siebeck: Zunächst über meine Filmkritiken, die habe ich auch in der ZEIT veröffentlicht. Und irgendwann habe ich eine Kolumne auf dieser Humorseite gekriegt, habe häufig Parodien auf Märchen geschrieben. Das war immer ganz einfach. Ich habe mich ja nie abgestrampelt oder antichambriert…

Jetzt ist genau das passiert was alle befürchtet haben: In jedem Bundesland öffnen zu einem anderen Zeitpunkt die Kinos. Es sind geradezu absurde Verhältnisse: In Mecklenburg-Vorpommern am Montag, in Rheinland-Pfalz am Mittwoch, in Nordrhein-Westfalen am kommenden Samstag. Geöffnet haben sie schon in Hessen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt, sie werden noch öffnen in Bayern, am 15.6., Berlin bereits am 6.6., heißen die Gerüchte. Öffnungsmeldungen von Baden-Württemberg, wo das

Sozialministerium zuständig ist, wurden dementiert. Rest der Republik: unbekannt.

Aber wer ist »sie«? Sie, das sind längst nicht alle Kinos, sondern nur einige, und was zeigen diese Kinos? Keineswegs neue Filme, zumindest nicht in den ersten Wochen. Denn solche neuen Filme gibt es kaum. Einzelne sehr gute Werke werden in den nächsten Wochen ins Kino kommen, und vielleicht haben sie sogar Glück und bekommen mehr Aufmerksamkeit, als unter normalen Umständen. Zum Beispiel der

kolumbianische Film Monos, der schon ein Hit bei der Berlinale vor einem Jahr war und der in der kommenden Woche von dem Verleiher DCM gestartet wird. Aber die allermeisten internationalen Filme werden in den nächsten Wochen nicht laufen. Gezeigt werden fast nur Filme, die bereits vor Corona gezeigt wurden.

Macht ja auch Sinn. Denn Hollywood und andere US-amerikanische Filme werden frühestens im Spätsommer, eher im Herbst anlaufen. September plusminus.

Der Grund dafür ist ganz einfach: In China könnten diese Filme schon jetzt laufen, in Europa vielleicht auch, aber in den USA herrschen nach wie vor strenge Ausgangssperren (nur Georgia und Texas haben die Kinos wieder geöffnet). Und ein Ende von Corona ist nicht absehbar.

Da aber Filme wie der neue James Bond, wie Wonder Woman 1984 oder wie Tenet, der neue Christopher-Nolan-Film – der wohl der meisterwartete des diesjährigen Filmjahres ist – weil diese Filme einen weltweiten Start brauchen, schon damit sich die Piraterie in Grenzen hält, wird sich alles nach dem Langsamsten und Allerletzten richten

– das heißt nach dem US-amerikanischen Markt oder vielleicht sogar nach Lateinamerika.

+ + +

Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Denn in die Kinos können unter den derzeitigen Umständen maximal 25 bis 30% der üblichen Zuschauer gehen; man könnte unter solchen Bedingungen gar keine neuen Filme starten. Wenn man nämlich Massenansammlungen im Kino vermeidet, hätte man doch bei neuen Filmen die Schlangen ohne Abstand eben draußen. Plötzlich würde das Wort vom »Blockbuster« wieder seinem ursprünglichen Begriff alle Ehre machen: Plötzlich würden sich Schlangen von Zuschauern um einen ganzen Straßenblock um die Kinos herum winden.

+ + +

Den Kinobetreibern geht also »der Arsch auf Grundeis«. Gleichzeitig geht es ihnen besser als den Verleihern. Beide Gruppen wurden vom Kaltstart der Kinos kalt erwischt. Aber die Kinos bekommen von den Förderern Hilfen, die Verleiher einstweilen nicht.

Kinos können öffnen. Mit Abstand, mit und ohne Mundschutz, mit und ohne Popcorn. Aber die konkreten Regeln sind kaum praktikabel, sie gleichen einer Performance des absurden Theaters.

Die Kinos bitten ihre Kunden darum, die Karten online zu kaufen. In den Kinos selbst soll es möglichst wenige Interaktionen geben. Cinemaxx-Geschäftsführer Frank Thomsen erklärt: »Beim Einlass erfolgt eine kontaktlose Ticketprüfung. An allen Kassen – Kinokasse und Gastronomietheken – kann mit Karte oder kontaktlos gezahlt werden.« Paare und Freunde dürfen bei gemeinsamer Buchung zwar nebeneinandersitzen, allerdings müssen dann nach derzeitigen Regeln 1,5 Meter Abstand zu den nächsten Besuchern eingehalten werden. Das bedeutet, dass mehrere Plätze neben, vor und hinter einem frei bleiben und nicht von anderen Gästen belegt werden dürfen. Sitzplätze sind fest zugewiesen.

Nach Angaben von Christine Berg vom Vorstand HDF Kino könnten Kartensysteme möglicherweise auch so verändert werden, dass das System bei einer Buchung automatisch die umliegenden Plätze blockt.

Die Kinos hoffen allerdings, dass sich diese Abstandsregeln noch einmal verändern werden. Denn wenn es bei 1,5 Metern Abstand bleibt, kann ein Saal nach Angaben der Verbände HDF Kino und AG Kino maximal zu 20 oder 25 Prozent ausgelastet werden. Die Mehrzahl der Plätze bleibt leer: »Wenn zwei Plätze belegt sind, müssen 12 frei bleiben«, sagt Berg. Laut Christian Bräuer von der AG Kino wäre schon ein Meter Abstand – wie in Österreich – eine Verbesserung, weil dann immerhin jede Reihe besetzt werden könnte. »Dann wäre ein Schachbrettsystem denkbar, bei dem zwar jede Reihe, die Plätze aber versetzt und nicht direkt hintereinander belegt werden.«

+ + +

In der Praxis wird das nicht funktionieren. Denn Kino ist das Gegenteil aller Abstandsregelungen. So wie die Filme ansteckend sein müssen, so sollte auch die Kinosituation selbst den Zuschauer infizieren.

+ + +

Es könnte alles ganz anders sein. Das zeigt die »Konzeptvorlage der Gemeinschaft der Kinos von München und Umgebung« zu einer »planvollen Wiedereröffnung der Arthouse- und inhabergeführten Kinos in Bayern«

Sie reagiert auch auf die jüngste Ankündigung, den Spielbetrieb der bayerischen Kinos bereits ab dem 15. Juni wieder zuzulassen. Wie bereits im Offenen Brief der Münchner Kinos und von den großen Kinoverbänden HDF und AG Kino dargelegt, wird dieser frühe Termin von den Kinobetreibern gar nicht begrüßt, da für eine planvolle Wiedereröffnung mehr Zeit benötigt wird. Es haben bereits Kinobetreiber angekündigt, dass für sie der frühe Öffnungstermin nicht in Frage kommt.

Es

wurde daher ein Zweistufenmodell erarbeitet, der einen erweiterten Spielbetrieb ab dem 2. Juli vorsieht.

+ + +

Es könnte alles ganz anders sein. Die SPIO (»Spitzenorganisation der Filmwirtschaft«) hat ausgerechnet, dass eine Kinofilmproduktion trotz hoher Investitionen im Branchenvergleich ein besonders starker Umsatzmultiplikator ist. Für Kinofilmproduktionen sei dieser Effekt mit 2,4 höher als beispielsweise der Effekt der Pharma- oder Chemiebranche. Eine »besonders effektive Kaskade an Folgeinvestitionen« werde ausgelöst, die auch andere Branchen schnell in Schwung bringe. »Dieses Potenzial sollte bei der angekündigten Investitionsoffensive von Bund und Ländern genutzt werden.«

Die SPIO hat Vorschläge für die Anlaufphase vorgelegt.

+ + +

Eine Reise in eine verlorene Zeit ist derzeit gerade beim Deutschlandfunk zu hören. In der »Langen Nacht zu Wolfram Siebeck« kann man dem Leben von diesem berühmtesten Essens- und Gastrokritiker der Deutschen nach dem Krieg folgen. Wolfram Siebeck (1928-2016) repräsentiert in seiner Lust am Exzessiven nicht nur das Gegenteil der Coronawochen und unseres eher asketischen Zeitalters; von ihm können wir alle eine Menge lernen: Dass Essen nicht zum Sattmachen da ist, was Stil

bedeutet, wie man gut schreibt, und warum Frankreich am Ende nicht nur im Hinblick aufs Kino das liebenswerteste Land der Welt ist. Seinen Werdegang als Autor hatte Siebeck als Filmkritiker begonnen – keine schlechte Voraussetzung. Dann kam er zu »Twen«, der vermutlich stilprägendsten (Design: Willy Fleckhaus), allemal aber lässigsten Zeitschrift der alten Bundesrepublik, die natürlich in München gemacht wurde. Es spricht nicht gegen Siebeck, dass er 1969 auch noch Will

McBride, dem amerikanischen Hausphotographen von »Twen«, die Frau ausspannte – mit Barbara McBride blieb er bis zu seinem Tod verheiratet.

Über Jahre hat Siebeck seine Eindrücke von Restaurants auf Tonkassetten gesprochen. Auf der Basis dieser Bänder entstanden dann Siebecks Texte. Und nun auch diese Radiosendung – in der es auch um die Ess-(Un-)Kulturgeschichte der Deutschen geht.

+ + +

Das ZEITmagazin hat zu Siebecks 80 Geburtstag mit ihm ein Interview geführt, aus dem wir umfangreich zitieren möchten.

Denn nicht nur Menschen, die sich für Essen und Kultur interessieren, auch Filmemacher und nicht zuletzt Filmkritiker können viel aus Siebecks Herangehensweise und seiner Haltung lernen.

ZEITmagazin: Und dann hat Sie Jochen Steinmayr, der damalige ZEITmagazin-Chef, mit einer Kolumne ausgestattet?

Siebeck: Ja, und der war sehr großzügig, was die Spesen betraf! Ich durfte gleich nach Moskau und überallhin. Da waren die Zeitungen noch nicht so geizig wie heute.

...

ZEITmagazin: Herr Siebeck, wenn Sie zurückblicken auf Ihre Karriere als Restaurantkritiker – gibt es Artikel oder Urteile, die Sie bereuen?

Siebeck: Nein, überhaupt nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass ich gar nicht weiß, was ich alles geschrieben habe. Ich mache diesen Job ja regelmäßig seit 1970, das sind…

ZEITmagazin: …fast vierzig Jahre.

Siebeck: Was man da so zusammenschreibt, das kann man nicht behalten. Und ich bin auch niemand, der seine Artikel archiviert.

ZEITmagazin: Sie erinnern sich an kein einziges Fehlurteil?

Siebeck: Ja, Gott, irgendwo werde ich schon mal ungerecht gewesen sein. Vielleicht aber nicht immer da, wo sich die Köche beschwert haben.

ZEITmagazin: Schätzen Sie sich eigentlich eher als strenger oder als milder Kritiker ein?

Siebeck: Als milde kann man sich doch gar nicht einschätzen. Dann macht man sich gemein mit diesen ganzen affirmativen Schreibern. Sie glauben nicht, wie viele Bestechungsversuche es gibt.

...

Ich bin elitär! Manche sagen ja auch, ich sei arrogant. Ich bin arrogant!

ZEITmagazin: Können Sie denn nachvollziehen, dass Leute sagen: Der Siebeck, der kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie normale Leute essen, der sitzt immer nur in Sterne-Restaurants…

Siebeck: …Hartz IV.

ZEITmagazin: Bitte?

Siebeck: Das ist wieder der Hartz-IV-Vorwurf. Ich schreibe doch nicht für diese Leute. Für die bin ich ein Unfall. Wenn ich die Sportseite aufschlage, verstehe ich auch nichts.

ZEITmagazin: Wir meinten eher Menschen, die gerne essen gehen, aber nicht ausschließlich Sterne-Restaurants besuchen. Wenn man über eine so lange Zeit ein erstklassiges Leben führt wie Sie, droht man dann nicht betriebsblind zu werden?

Siebeck: Ja.

ZEITmagazin: Und wie beugt man dem vor?

Siebeck: Gar nicht. Ich bin doch nicht verrückt, wieso sollte ich dagegen ankämpfen?

+ + +

ZEITmagazin: Ihre Frau Barbara hat Sie ja all die Jahre begleitet bei Ihren Restaurantbesuchen. Inwiefern hat sie Einfluss auf Ihr Urteil?

Siebeck: Sie hat einen riesigen Einfluss. Schon deshalb, weil ich immer viel mehr trinke als sie und mich auch aus diesem Grund darauf verlassen muss, dass auch sie was vom Essen mitbekommt.

ZEITmagazin: Sie sagt Ihnen dann am nächsten Tag: »Na, die Vorspeise ist nicht so gut gewesen«?

Siebeck: Nein, nein, über das Essen reden wir schon im Auto auf dem Heimweg. Meistens schreibe ich gleich nachts. Am nächsten Tag habe ich oft vieles schon vergessen. Eigentlich ist das ja nicht so gut. Eigentlich dürfte ich ja nicht so viel trinken. Um richtig objektiv zu sein.

ZEITmagazin: Aber Sie haben irgendwann beschlossen: Jetzt ist es auch zu spät.

Siebeck: Nein, ich habe beschlossen, dieser Scheißberuf muss mir Spaß machen. Und ich trinke nun mal sehr gerne Wein.

+ + +

ZEITmagazin: Sie sind beinahe vierzig Jahre mit Ihrer Frau zusammen. Bitte verraten Sie uns: Was ist das Geheimnis Ihrer Beziehung?

Siebeck: Getrennte Schlafzimmer, das muss sein. Auch weil ich schnarche. Hier in diesem kleinen Anwesen gibt es auch zwei abgetrennte Wohnbereiche, auch in Hotels buchen wir oft zwei Einzelzimmer. Es geht in Beziehungen immer auch um die innere Freiheit.

+ + +

ZEITmagazin: Was würden Sie sich wünschen, das man später einmal über Sie sagen soll?

Siebeck: Vielleicht: »Er war ein unbarmherziger Nörgler!« Ich nörgel ja nicht nur am Essen herum. Nicht dass Sie mich falsch verstehen: Ich meine nörgeln, nicht jammern. Jammern ist wehleidig, im Nörgeln liegt eine kritische Aggressivität drin. Wenn man nicht kritisch lebt, lässt man sich den größten Mist aufschwätzen, von der Politik angefangen bis zu den Bratkartoffeln.

(to be continued)

- Auf der Suche nach dem „Schwarzsein“

Lose Überlegungen zur öffentlichen Tötung von George Floyd und zur Veröffentlichung seine Sterbens, zum Topos des Black Cinema und zum Rassismus im US-Film – im Anschluss an James Baldwin – Folge 219 vom 11. Juni 2020 - Eleganz und Barbarei

Gewalt unter dem Smoking, alte weiße Herren und 5G in jeder Kokusnuss – Folge 217 vom 21. Mai 2020 - Phantomschmerzen

Im Limbo: Nach Cannes ist vor Cannes, das Streaming-Dingsdabummsda und die Kultur bleibt auch sonst auf Abstand – Folge 216 vom 14. Mai 2020 - Cinema Moralia – Rüdiger Suchslands Tagebuch eines Kinogehers. Since 2007!