Das Verschwinden des Josef Mengele

| Frankreich/D/MEX 2025 · 135 min. · FSK: ab 12 Regie: Kirill Serebrennikov Drehbuch: Kirill Serebrennikov Kamera: Vladislav Opelyants Darsteller: August Diehl, Max Bretschneider, David Ruland, Friederike Becht, Mirco Kreibich u.a. |

|

|

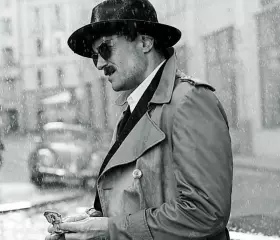

| Das Verschwinden des August Diehl | ||

| (Foto: DCM Film) | ||

- Das Gespenst des Todesengels – von Janick Nolting

- Anatomie eines menschlichen Monsters – von Rüdiger Suchsland

Das Gespenst des Todesengels

Kirill Serebrennikov zeigt in seiner Romanverfilmung, wie die jahrelange Flucht des Nazi-Verbrechers möglich wurde

Menschenknochen sollen erzählen. Wiederholt werden sie in Das Verschwinden des Josef Mengele benutzt und begutachtet. Das eine Mal werden die Überreste zweier Ermordeter von Auschwitz nach Berlin geschickt. Die gekrümmte Wirbelsäule eines Mannes soll angeblich minderes Erbgut beweisen. Josef Mengele, der sogenannte Todesengel, ist zu diesem Zeitpunkt Lagerarzt in Auschwitz, der über Leben und Tod entscheidet und grausame Versuche an den Gefangenen im Dienste der Nazi-Ideologie durchführt. Das andere Mal – und damit beginnt der Film – sind es Mengeles Knochen selbst, die auf dem Tisch vor einer Schar Studierender präsentiert werden. Aber was erzählen diese Knochen wirklich, abseits einer trügerischen Vergewisserung des Todes, als sei dieses rastlose Gespenst der Nazi-Gewalt endlich gebannt, verfügbar und als Skelett einfach so anschaubar?

Kirill Serebrennikov, der russische Regisseur, der inzwischen im Exil lebt, rüttelt auf, indem er sich dem Trugschluss der Überwindung und des Abgeschlossenen verwehrt. Sein neuer Film, basierend auf dem Roman von Olivier Guez, ist zwar ein Werk über Josef Mengele, aber er ist kein Biopic im klassischen Sinne. Man erfährt fast nichts über den Werdegang dieser berüchtigten historischen Gestalt. Ebenso wenig ist Serebrennikov daran interessiert, die Ausmaße der Gräuel, für die Mengele verantwortlich ist, einfach zu bebildern. Stattdessen entpuppt sich Das Verschwinden des Josef Mengele als anachronistische Abfolge kurzer Momente aus den Fluchtjahren der Haupt- und Titelfigur und einiger Erinnerungsfetzen, die das Überdauern der Nazi-Ideologie jenseits des Zweiten Weltkrieges vorführen soll.

Josef Mengele ersteht auf der Leinwand also wieder auf. An die sterblichen Überreste vom Beginn heften sich Fleisch und Blut. August Diehl spielt den Nazi-Arzt und Verbrecher. Plötzlich steht er entblößt im Zimmer. Er bereitet sich vor, nach draußen zu gehen, und die Kamera ist auf Schritt und Tritt in einer langen Einstellung dabei, wenn er sich durch die Straßen bewegt. Er bemüht sich darum, nicht erkannt zu werden. In den 1950er-Jahren hält sich Mengele unter falscher Identität in Argentinien auf. Serebrennikov zeigt ihn dann bei seinen Reisen und Versuchen, unterzukommen, mal hier, mal dort. Im Geheimen werden Pläne mit Handlangern und Verbündeten geschmiedet, damit das Untertauchen weiterhin gelingt. Herausgekommen ist ein fragmentarischer, desorientierender Film, der permanent zwischen Zeitebenen, Zuständen, Szenen hin- und herspringt und sich dabei ganz tief in den Kopf seiner Hauptfigur bohrt. Allein das ist schon die Provokation an sich! Die Fallhöhe für Werke, die ausschließlich aus Tätersicht erzählen, ist bekanntlich groß und die Herausforderung umso größer, dieses Böse, das dabei mit seinen Worten, Taten und Gedanken die Leinwand vergiftet, formal in eine Relation zu setzen und einzuordnen.

Im Kopf des Verbrechers

August Diehl als Mengele wütet und schwadroniert, brüllt und leidet: von Reue keine Spur. Stattdessen trauert er der Vergangenheit nach, fühlt sich verraten, verfolgt, ungerecht behandelt und ist bemüht, seine Haltung zu wahren. Er sieht die Welt in seinem menschenverachtenden Geist im Untergang. »Gewissen ist eine Krankheit, die sich schwache Menschen ausgedacht haben«, sagt er einmal zu seinem Sohn Rolf, den er in den Jahren seiner Flucht noch einmal wiedersieht. Das Treffen zwischen den Generationen bleibt distanziert, verschwiegen. Der Sohn, der sogleich unter Verdacht gerät, ein verhasster Kommunist zu sein, wird von seinem Vater zurechtgewiesen. Rauchen soll er nicht. Mengele verweist auf die sogenannte Volksgesundheit. Auf kritische Nachfragen reagiert er mit Beschwichtigungen und Ausflüchten. Der Nationalsozialismus relativiert sich hier mit einem vermeintlichen Eintreten für traditionelle Werte und das Wohl des Volkes und immer wieder werfen solche verqueren, verharmlosenden Ausreden ihre unheimlichen Schatten bis in die Gegenwart, wo sich die reine Rhetorik der Rechten mitunter kaum verändert hat.

Wenn Mengele in diesem Film zurück nach Deutschland reist, sehnt er die Rückkehr des deutschen Geistes herbei, sobald sich die anderen Mächte gegenseitig mit ihren Atomwaffen vernichtet haben. Dazu fallen Sätze wie: »Es gibt keine Vergangenheit.« Auch das gehört zu dem Mythos der sogenannten Stunde Null, den Serebrennikov in einigen Facetten dekonstruiert. Der Neuanfang nach Ende des Zweiten Weltkriegs nebst sogenannter Entnazifizierung sind nicht zu trennen von dem überdauernden Gedankengut und den Gestalten, die weiter in der Welt umherspuken und nur auf ihre Rückkehr warten. Darin liegt die verstörende Qualität von Serebrennikovs Film, der gleichermaßen auf das Ungenügende und das Versagen jenes Entnazifizierungsprozesses verweist wie auf das anhaltende Wirken der Gewalt des 20. Jahrhunderts, deren Folgen bis in die Gegenwart reichen.

Serebrennikov zeigt die Treffen mit anderen Altnazis und Sympathisanten, die im Verborgenen Netzwerke schaffen, einander decken und immer noch ihren alten Ritualen und Inszenierungen nachgehen. Der Regisseur selbst spricht in einem Interview, das der Verleih geteilt hat, von einem ganzen System namens Mengele, einem Verbund von Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen und Profitversprechen dem Verbrecher bei der Flucht halfen. Dass derlei Netzwerke nicht viel vehementer zerschlagen wurden, dass ein Mengele einfach so untertauchen konnte – das zeigt der Film als Skandal. Und es ist zweifelsohne eine Zumutung für das Publikum, sich über zwei Stunden den rassistischen, antisemitischen, menschenverachtenden Sprech des Protagonisten anzuhören. August Diehl verkörpert ihn mit einer Maske des Starrsinns und einer Bruchlosigkeit, sodass dieses Spiel auch für den Darsteller selbst zur Zumutung verkommen muss. Immerzu geht es um das Vorgaukeln von Dominanz im Verhalten, das Diehls Interpretation der Rolle an den Tag legt. Und genau das sieht man hier: Mengele als auftretende Rolle, die immerzu ihre Macht und gleichzeitige Leugnung inszenieren und vor sich hertragen muss.

Erinnerungen in Farbe

Einmal kommt es dann zum Bruch, auch auf formaler Ebene. Der Sohn fragt seinen Vater, was dieser in Auschwitz getan habe. Und plötzlich wird der in Schwarz-Weiß inszenierte Film bunt. Einige wenige Farbaufnahmen gesellen sich später hinzu. Die Erinnerung an den Schrecken ist also lebendiger, lebensechter anzusehen als das zeitlich später angesiedelte Hier und Jetzt, das der Film zum Erscheinen bringt. Einer der Täter selbst führt plötzlich die Kamera und hält Szenen aus Auschwitz fest. Mengele, den man kurz zuvor noch beim vergnügten Turteln und Baden sieht, sortiert die neuen Gefangenen im Konzentrations- und Vernichtungslager, die aus den Zügen in den Tod getrieben werden. Serebrennikov zeigt von den Taten Mengeles nur einen winzigen, nachgestellten Ausschnitt, aber diesen umso drastischer. Zwei Männer werden untersucht, erschossen, ausgeweidet und schließlich gekocht, damit sich das Fleisch leichter von den Knochen schälen lässt. Und mittendrin filmt ein Nazi hinter der Kamera plötzlich seinen eigenen Blick in den Spiegel: Die Täterperspektive wird ausgestellt und zurückgeworfen.

Das ist insofern zynisch, als der Film sich damit um die Frage der angemessenen Inszenierung derartiger Verbrechen oder überhaupt der filmischen Darstellbarkeit ein Stück weit herummogelt, indem er die Kamera einfach einer der Täterfiguren in die Hand drückt und dieser vermeintlich die Inszenierung überlässt. Gleichzeitig fügen sich das Ausschnitthafte und die bloßgestellte Deutungshoheit der Verbrecher über die Tat und deren Bilder erschütternd und konsequent ein: sowohl in den Verdrängungs- und Relativierungsprozess des Protagonisten als auch in die perspektivische Engführung, die der Film vornimmt.

Was Serebrennikov mit seinem verschachtelt montierten Film anstellt, ist weder eine Auratisierung der Gestalt noch eine mitleidende, psychologische Einfühlung, auch wenn er sich immer weiter in den einsetzenden Wahnsinn dieser Mengele-Interpretation vorarbeitet und die Bilder immer unzuverlässiger werden. Das Verschwinden des Josef Mengele ist eine Aufnahme der (Un-)Gleichzeitigkeit eines Regimes und seiner Erben sowie des Bewusstseins einer in sich geschlossenen Ideologie. Nach und nach sucht dieses Bewusstsein verschiedene Konstellationen heim, lässt sich von ihnen hofieren, nutzt sie aus und lässt sich als Gespenst selbst dann kaum bannen, wenn es von den Wogen des Meeres verschluckt und wenn seine Gebeine sicher verwahrt werden.

Anatomie eines menschlichen Monsters

Schonungslos: »Das Verschwinden des Josef Mengele« ist ein Werk von verstörender Brillanz

»Und wie geht es Herrn Mengele gesundheitlich?«

– Dialogsatz

Warum hat sich der russische Dissident und großartige Filmemacher Kirill Serebrennikov ausgerechnet dem Schicksal von Josef Mengele in einem Film Das Verschwinden des Josef Mengele gewidmet?

Und warum wollten weder das Münchner Filmfest noch das Filmfest Hamburg, zwei Festivals, wo alles Mögliche und darunter sehr viel Banales läuft, diesen Film nach seiner Cannes-Premiere ihrem Publikum zeigen?

Auch so geht Ignoranz in der neuen deutschen Republik – aber kein »Film gegen Rechts« im Land von »Stadtbild«, »Remigration« und AfD.

Immerhin in Ludwigshafen, beim »Festival des deutschen Films«, in das sich die deutsche Filmkritik zu selten verirrt, wurde Das Verschwinden des Josef Mengele im Sommer gezeigt, und gewann den Hauptpreis im Wettbewerb, den »Filmkunstpreis 2025 Bester Film«.

+ + +

Bundesrepublik Deutschland, in den 50er Jahren. Ein hagerer Mann mit Hut kommt am Münchner Flughafen an, sein Reisepass ist noch gültig, mit Klarnamen reist er zurück nach Günzburg, ins bayrische Schwaben, wo sich der Firmensitz des Mengele-Konzerns befindet. Beim Abendessen sind da die Honoratioren, man schimpft über Adenauer, der Deutschland den Amis verkaufen will. Und über den »schwachköpfigen« neuen Namen des Staates. Immerhin der »deutsche Geist« sei noch da ...

In diesem deutschen Geist treffen sich die »Herrenmenschen« auch in ihren Salons in Argentinien. »Und wie geht es Herrn Mengele gesundheitlich?«, fragen die Damen beim Tee. Mengele hat Angst vor dem israelischen Geheimdienst, vor den deutschen Behörden nicht.

Der Moment, in dem Eichmann vom Mossad gefasst wird, durchbricht Mengeles scheinbare Ruhe: Von da an sucht er unablässig nach neuen Wegen zur Flucht, um weiter zu überleben. Eine Weile in Paraguay.

1977 trifft er, inzwischen in Sao Paolo, seinen Sohn Rolf, geboren 1944 in erster Ehe, inzwischen langhaarig, wie es der Zeit entsprach. Rolf fragt, etwas plump, etwas naiv, will wissen, was Papa in Auschwitz gemacht hat. Der schimpft und nennt Rolf ein »Weichei«. Ansonsten erzählt er

zwar nichts, aber wir sehen, was in seinem Kopf geschieht. Und vom Schwarzweiß geht der Film ein paar Minuten lang über in Farbe und zeigt uns, an was sich der Vater erinnert, im Stil alter Amateurkameraaufnahmen: Selektion an der Rampe, schwer vorstellbare Experimente. Die Frau besucht den Gatten bei der Arbeit, dann baden die Mengeles am See, Idyllen inmitten der Mordmaschine. Dann geht’s weiter mit Szenen eines Orchesters kleinwüchsiger Häftlinge, die neben den Wagons

spielen, aus denen das Material der nächsten Experimente ausgeladen wird.

Bis 1979 wird Mengele in Lateinamerika leben, nicht wirklich frei, aber unbehelligt.

+ + +

Der Filmtitel »Das Verschwinden des Josef Mengele« ist natürlich der Titel des zugrundeliegenden Buches. Aber er hat eine tiefere, grundsätzlichere Bedeutung: Das Grundkonzept des Verschwindens enthält dreierlei: Mengele verschwindet aus Deutschland, ganz körperlich und real: er flieht nach Südamerika; er verschwindet danach und bis heute zunehmend aus dem Gedächtnis der Deutschen; und er verschwindet vor sich selbst bis zu einem bestimmten Grad, weil er sich selbst zunehmend ungreifbar wird – wobei man bezweifeln kann, ob ihm das wirklich gelingt. Er hat das dringende Bedürfnis, aber so richtig gelingt es eigentlich nicht, weil es kein richtiges Entkommen vor sich selbst gibt. Damit ist dieser Film natürlich auch das Porträt eines Verfallsprozesses.

Die Geschichte von Mengele und seinem Verschwinden aus den Augen der Öffentlichkeit und vor allem vor denen, die ihn vor einem ordentlichen Gericht zur Verantwortung für seine Taten als Lagerarzt in Auschwitz ziehen wollten, ist kompliziert.

Lassen wir hier einmal den wichtigen Hintergrund der Nazi-Netzwerke nach dem Krieg beiseite, jener berühmten »Rattenlinie« nach Lateinamerika, genauso wie die braun durchtränkten Gesellschaftsverhältnisse der ersten Jahrzehnte der Bundesrepublik, die NS-Kontinuitäten insbesondere in der deutschen Industrie, ebenso wie die Verhältnisse jener lateinamerikanischen Staaten, vor allem Militärdiktaturen in Argentinien, Brasilien, Chile und Paraguay, sowie andere ebenfalls in Lateinamerika untergekommene NS-Gestalten wie Adolf Eichmann, Klaus Barbie oder der Ritterkreuzträger Hans-Ulrich Rudel. Alles dies wird hier am Rande miterzählt und gestreift.

+ + +

Serebrennikov geht es um die Figur selbst, um den Menschen Mengele. Mengele war, jedenfalls so wie ihn der Regisseur in seinem Film zeichnet, eine durch und durch widerwärtige, abstoßende Figur – und das nicht allein wegen seiner Taten als »Todesengel von Auschwitz«, wo er unfassbar schreckliche Experimente an Kindern, Kranken, Behinderten wie Gesunden durchgeführt hat, die in ihrer Monstrosität jeder möglichen Beschreibung spotten. Mengele war dies auch wegen der Gewissenlosigkeit, mit der er danach weiterlebte, weiterleben konnte, wegen dem Unwillen, sich auch nur ein kleines bisschen der eigenen Verantwortung zu stellen, wegen seines hassdurchtränkten Charakters, ein Mensch, der Gift und Galle spuckte, antisemitische und rassistische und antiwestliche Phrasen im Minutentakt von sich gab. Mengele war ein menschliches Monster, ein böser Mensch – und gleichzeitig war er, auch hier wieder im Blick des Regisseurs, ein von Angst durch und durch erfülltes Wesen.

+ + +

Im Jahr 2017 stellte der französische Schriftsteller Olivier Guez die Frage, wie es denn möglich war, dass ein gesuchter Nazi und einer der berüchtigtsten Verbrecher von Auschwitz jahrzehntelang unter falschen Namen im Untergrund leben konnte, ohne entdeckt zu werden, und erst Jahre nach seinem Tod identifiziert und postum enttarnt wurde. »The Disappearance of Josef Mengele« gibt eine Reihe von Antworten auf diese Frage, ohne zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen, und zeichnet zugleich in Form der Kapitelordnung eine Kartografie der Orte und Tarnnamen, in denen dieser Arzt Unterschlupf gefunden hatte.

Serebrennikov, der russische Filmemacher, der heute im Exil in Deutschland lebt, setzt hier den Weg fort, den er mit seinem vorherigen Film Limonov (2024) eingeschlagen hat – erneut mit einem Zugang zu einer extremen, widersprüchlichen Figur. Serebrennikov zeigt die verschiedenen Zufluchtsorte eines Mannes, der unter wechselnden Pseudonymen Zuflucht suchte – zunächst im Argentinien Peróns, später im Brasilien der Militärdiktatur.

Serebrennikov gelingt eine filmische Umsetzung, ohne einfache Antworten, dafür mit moralischer Klarheit. Mit kalter Präzision verfolgt er die Fluchtjahre des »Todesengels von Auschwitz« durch Südamerika, und es gelingt ihm, die Figur des Josef Mengele als Inbegriff menschlicher Abgründe darzustellen. Seine Regie besticht durch formale Strenge und visuelle Kraft. Die Entscheidung, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen und nur Auschwitz-Sequenzen in Farbe zu zeigen, ist von symbolischer Wucht.

+++

Als russischer Filmemacher im Exil in Deutschland bringt Serebrennikov besondere Sensibilität für Themen von Schuld und historischer Verantwortung. Unter seiner Regie entsteht ein ebenso bedrückendes, wie emotional eindringliches Psychogramm, das gleichzeitig künstlerisch radikal und emotional ist. Der Film zeigt uns, wie Schuld und Verdrängung weiterwirken und konfrontiert uns mit der unbequemen Wahrheit, dass Gerechtigkeit nicht immer siegt. Die präzise

Inszenierung und die radikale Darstellung machen das Werk zu einem cineastischen Ereignis, das niemanden unberührt lässt. Die Jury ehrt Kirill Serebrennikov und seinen Produzenten Felix von Böhm für ein Werk von außergewöhnlichem Mut, das beweist, dass deutsches Kino auch die schwierigsten Kapitel der Geschichte mit filmischer Brillanz auf eine beklemmend gegenwärtige Weise erzählen kann.

+++

Serebrennikov inszeniert hier zugleich zurückhaltender, als in anderen Filmen. Man vermisst beinahe die visuellen Exzesse, für die er bekannt wurde. Auch August Diehl nähert sich der komplexen Persönlichkeit Mengeles eindrucksvoll an, versucht sie darstellerisch zu erfassen, ohne dass es ganz gelingt, einer komplexen Persönlichkeit Gestalt zu verleihen, die trotz zunehmender historischer Distanz keinerlei Reue über ihr Handeln empfindet – die Monstrosität siegt, und Mengele und seine Taten bleiben in diesem hervorragenden, hochinteressanten, stellenweise fesselnden Film trotz allem: Unfassbar.

Der Autor dieser Rezension ist Moderator und Mitglied der Auswahlkommission beim oben erwähnten »Festival des deutschen Films«. Und stolz darauf. Wie auf diesen Preis.

- Von Massenmördern wird die Politik bestimmtt – arteshots Videokritik mit Stefan Rutz & Felicitas Hübner

- Kurzbeschreibung und Kinoprogramm München