This Rain Will Never Stop

| LV/D/Q/UA 2020 · 108 min. · FSK: ab 12 Regie: Alina Gorlova Drehbuch: Alina Gorlova, Maksym Nakonechnyi Kamera: Vyacheslav Tsvetkov Schnitt: Alina Gorlowa, Simon Mosgowji, Olha Schurba |

|

|

| Krieg ohne Ende | ||

| (Foto: jip film & verleih) | ||

- Zyklen des Krieges – von Axel Timo Purr

- Kein Gelb, kein Blau – von Rüdiger Suchsland

Zyklen des Krieges

Alina Gorlovas This Rain Will Never Stop über die Vorkriegs-Krise im ukrainischen Donbass zeigt über den regionalen Konflikt kontemplativ und erschütternd zugleich die globale und historische Bedeutung dieser Krise

Als ich Alina Gorlovas Film im letzten November auf dem 8. Duhok International Filmfestival im kurdischen Nordirak sah, erschien mir Gorlovas Film ein wenig überambitioniert und aufgesetzt inszeniert zu sein. Denn die an der Karpenko-Kary National University für Theater, Film und Fernsehen ausgebildete und auf das dokumentarische Format spezialisierte Regisseurin hat sich nach der Annektierung von Teilen des Donbass im Jahr 2014 nicht einfach nur auf eine filmische Analyse der Nachwehen der Annektierung eingelassen, sondern geht formal wie inhaltlich einen sehr anderen Weg.

Denn über ihren Protagonisten Andriy Suleyman, den in Syrien geborenen und inzwischen 20-jährigen Sohn einer ukrainischen Mutter und eines kurdischen Vaters, der mit seiner Familie 2012 wegen des Krieges nach Lyssytschansk im Donbass fliehen musste, um dort zwei Jahre später von einem neuen Krieg überrascht zu werden, deutet Gorlova schon sehr schnell in ihrem Film an, dass Krieg nichts Spontanes und Zufälliges, sondern Teil eines menschgemachten Zyklus ist, dem keine Generation entkommen kann.

Dafür folgt sie dem im ukrainischen Leben völlig assimilierten Andriy in seinem Alltag mit Freundin, vor allem aber in seiner ehrenamtlichen Arbeit als Rot-Kreuz-Mitarbeiter, die sich vor allem in den besetzten Gebieten des Donbass abspielt und den Alltag einer versehrten Region zeigt, die mit Lebensmittellieferungen und Kleiderspenden versorgt werden muss, um einigermaßen zu funktionieren. Doch anders als der auf der diesjährigen Berlinale gezeigte ukrainische Spielfilm KLONDIKE von Maryna er Gorbach, der die zunehmenden Bruchstellen einer vom Kriegsalltag geprägten Familie in der zerrissenen Region ergründet, bleibt Gorlova stets bei dem Blick ihres Protagonisten, lernen wir keine ukrainischen Familien kennen, sondern bleiben bei Andriys Familie, die ihn in Video-Chats dazu zu überreden versucht, wegen der hoffnungslosen Lage die Ostukraine zu verlassen.

Gleichzeitig werden aber gerade durch diesen Außenblick die Stadien von Krieg und Frieden deutlich, erfahren wir auf alltäglichster Ebene, was Krieg mit Menschen macht und wie es den betroffenen Menschen immer wieder gelingt, die Verluste von Heimat und Zukunft mit familiärem Alltag und völlig überraschenden Zukunftsmodellen zu kompensieren. Wir sehen Andriy dann irgendwann auch in Hamburg bei einer Hochzeit und begleiten ihn nach dem überraschenden Tod seines Vater bei der Überführung dessen Leichnams in den Nordirak, von wo er eigentlich nach Syrien weiterreisen will, um an den Ursprung seines eigenen Konfliktes zu gelangen. Doch ein den Titel des Films gebender, nicht enden wollender Regen hat den Grenzfluss und die überflutete Brücke unpassierbar gemacht, ein eindrückliches Bild für die Unüberwindbarkeit des menschlichen Dilemmas, keinen dauerhaften Frieden schaffen zu können und damit auch immer wieder unwiederbringlich zu verlieren, was über Generationen aufgebaut wurde.

Diese grenzüberschreitende Sichtweise, die Zusammenführung von einem syrisch-irakisch-kurdischen Konflikt mit einer vermeintlich lokalen russisch-ukrainischen Auseinandersetzung, die durch die ruhige, transzendentale, immer wieder nach poetischen Details suchende Kamera von Vyacheslav Tsvetkon noch einmal verstärkt wird, erschien mir wie eingangs erwähnt im letzten November noch zu experimentell, zu aufgesetzt, einfach zu viel des Guten. Doch durch den inzwischen zu einem internationalen Konflikt ausgeweiteten Krieg erhält der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete This Rain Will Never Stop eine fast schon visionäre Gültigkeit, die trotz aller Ruhe und Konzentration wohl gerade deshalb so berührt, weil sie Hoffnungslosigkeit und Hoffnung in einer selten gesehenen Alltäglichkeit und Intensität völlig selbstverständlich nebeneinander stellt.

Kein Gelb, kein Blau

Alina Gorlovas rätselhafter Film This Rain Will Never Stop unterläuft alle Erwartungen an Parteinahme

Schwarz-Weiß-Bilder und Farbe lösen einander ab, bevor die Farbe ganz verschwindet. Die Kamera fliegt über fast abstrakte, wüstenartige, menschenleere Berglandschaften. Eine Mondlandschaft. Die Musik betont noch das Menschenfeindliche in ihr. Dies ist eine Industriebrache, rauchende Schornsteine sind fern im Hintergrund zu sehen. Dann eine Fabrikhalle. Ein Kran rollt auf Schienen durch den Raum. Später verstehen wir, dass hier Panzer gemacht werden.

Dann Schwarzbild, das erste Kapitel heißt »Null«.

Die ersten Menschen, die man sieht, sind Soldaten. Auf Patrouillendienst. Dann ein alter Mann, der beim Rauchen mit einer Katze redet. Die Landschaft ist weiterhin leer, einsam, offen; ist es Herbst oder Winter? Die Oberfläche des nahegelegenen Sees ist ganz ruhig. Nur von fern sind Schüsse zu hören – und es ist nicht ganz klar, ob dies Schüsse von Kämpfen sind oder von Jägern. Wahrscheinlich ersteres, denn der alte Mann monologisiert vor sich hin: »Ich gehe schwimmen. Bisher hat noch niemand auf mich geschossen.«

Zweites Kapitel: »1«. Menschen stehen im Regen, bewacht von Soldaten und Polizei. »Wer einen russischen Pass beantragt«, unterstütze die Eindringlinge, steht auf einer Schrifttafel. Was ist das hier? Ein Grenzübergang? Oder hält die Polizei die Leute davon ab, einen Pass zu beantragen oder über die Grenze zu gehen?

Es gibt auch Menschen, die fühlen sich Russland zugehörig, und die sind nicht sofort Nationalisten oder Gangster oder zwielichtige junge Männer. Das Rote Kreuz gibt

Essen aus. Weil die Menschen hier so lange warten müssen.

+ + +

Das Allerwichtigste: Die Menschen, die Verhältnisse, die dieser Film zeigt, sind differenziert. Das Material ist schwarz-weiß, aber der Blick auf die Wirklichkeit zeigt ein Grau in Grau

+ + +

Ein Soldat kümmert sich um Alte, die Schwierigkeiten mit dem langen Fußweg haben. Vielleicht, weil sie schwer beladen sind. Man sieht auch Menschen, die an diesem Morgen zurückkommen und denen die, die die Grenze überqueren, entgegenkommen.

Der Grenzübergang ist eine provisorische Brücke aus Eisen- und Gerüstteilen. Daneben wird eine neue moderne gebaut.

Zurück in der Fabrikhalle. Hier werden Panzer gebaut. Man weiß nicht genau, ob es ukrainische Panzer sind oder

russische.

Ein Dirigent probt mit dem Orchester.

Andrej Süleyman ist die Hauptfigur des Films. Er beginnt Freiwilligenarbeit beim Roten Kreuz, er schreibt einen Brief, um sich vorzustellen. Die Freundin sagt ihm: »Du klingst wie ein Roboter.«

Man sieht Folklore: Ein Säbeltanz.

+ + +

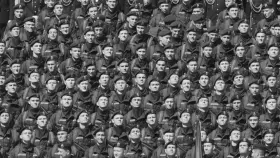

Dann eine Parade. Die ukrainische Soldateska schreit: »Ehre unseren Helden. Ehre Ehre Ehre. Ehre unseren Helden«. Die Musik verfremdet den Auftritt. Die ukrainische Armee marschiert im Gleichschritt in Uniform, aber auch bis an die Zähne bewaffnet. Die ganze Leinwand ist voll von Gesichtern, die »Ehre« schreien. Dann eine Staffel der Luftwaffe am Himmel.

Die Regisseurin unterläuft alle Erwartungen an Parteinahme. Der Film ist eine Kritik an der Militarisierung ihres

Heimatlandes.

+ + +

Dann ein Schnitt und eine Zugfahrt. Ein normales Abteil.

Andrej und Arbeitskollegen reden über den syrischen Krieg: »Wer ist da überhaupt Opposition?« – »Das hängt von der Perspektive ab.« Der Fahrer sagt: Die Kurden leben in Türkei, Irak, Syrien und Iran und sie stören alle diese Länder. So kann man es sehen.

Sperrgebiet: Man muss ganz langsam über den Checkpoint fahren. Es ist das Gegenteil des Karnevals aus Verrücktheiten und Gewalt, von dem Sergej Loznitsa erzählte.

Warenausgabe des Roten Kreuzes. Alte Frauen stehen da und sagen: »So viel! Meine Güte.«

Öfen, die man Bullerjan nennt. »Wir raten Ihnen, sie zu Hause einzubauen. Wir wissen, dass Sie Ihre Häuser mit Holzverbrennung heizen. Die Winter sind kalt.« – »Jeder weiß, dass wir immer mit Holz geheizt haben und in Zukunft ebenso.« Der Hund heißt Khan, der alte Mann lebt mit Katzen, Hunden und Schafen zusammen.

+ + +

Eine Musikparade. Ein Wagen, auf dem steht »Feel Good« und »BeYou«, es könnte der Christopher-Street-Day sein. Aber wo?

Am Ende, das letzte der zehn Kapitel heißt wieder 0, zeigt wieder eine Demonstration. Und zwar noch mal Christopher-Street-Day. Junge fröhliche Menschen. Menschen wie wir. Aber darum eben auch eine saturierte Wohlstandsgesellschaft, die so gar nichts gemeinsam hat mit den Menschen, die man dann vorher gesehen hat. Hinein in diese Loveparade schneidet sie dann wieder Soldaten und Folklore und Tänzer. Was will sie sagen? Dass alles eins ist? Alles ein Tanz ist?

+ + +

Das ist ein Film der Vignetten. Die Erzählung entsteht nicht durch eine Chronologie von A nach B, sondern durch einzelne Eindrücke, die sich mit der Zeit wie ein Mosaik zusammensetzen lassen. Man sieht dann verschiedene Momentaufnahmen. Man sieht z.B., wie das Rote Kreuz den oft alten, sehr oft armen Menschen außer Essen auch andere Dinge austeilt, auch kleine Öfen, mit denen sie im Winter heizen können.

Es sind poetische Bilder. Oft sind die Landschaften menschenleer, Mondlandschaften. Die Musik wirkt manchmal wie aus einem Science-Fiction-Film der 70er, kommentiert dadurch die Bilder, verfremdet sie noch zusätzlich.

Es ist eine hochspannende Welt. Eine Vorkriegswelt aus unserer Sicht, eine Nachkriegswelt für die Menschen, die sie erleben. Man sieht überhaupt keine Kampfhandlungen. Man hört einmal Schüsse, es könnte sich dabei aber auch um Schüsse einer Gruppe Jäger handeln.

Man sieht viele Soldaten. Auch bei Paraden. Es sind manchmal russische und manchmal ukrainische Soldaten, wobei die beiden Paraden durchweg Ukrainer sind. Die Russen kontrollieren und patrouillieren. Der Krieg ist in dem Sinn präsent, dass dieses Land und die Menschen von den Folgen gezeichnet sind, von all dem, was 2014 passierte.

Aber auch noch in einer anderen Weise: Denn im Zentrum steht eine syrische Familie, insbesondere ein junger Mann, einer von zwei Söhnen dieser Familie, der Bruder ist im syrischen Krieg verwundet worden und hat nach wie vor ein beschädigtes Bein, und der Hauptprotagonist arbeitet freiwillig beim Roten Kreuz.

Die Familie ist schon ein paar Jahre im Donbass, weil die Familie der Mutter ursprünglich aus der Ukraine kommt, der Vater ist Kurde. Natürlich nimmt dieser Junge die

Erfahrungen des Krieges mit.

Es geht um seine Traumata, aber auch um Traumata der Familie, ansonsten ist das ein Beobachtungsfilm, kein Film, der besonders explizit die psychologische Verfassung der Menschen ausbreitet.

+ + +

Dann wieder sieht man Militärparaden. Der Film erklärt nichts. Es gibt keinen Off-Kommentar. Darum muss man ehrlich sagen: ich weiß nicht, in welcher Stadt sich die Militärparade genau ereignet, die wir hier sehen.

Was allerdings klar ist: dass es sich um ukrainisches Militär handelt – und das ist interessant. Dieser Film ist keineswegs einer, der sich ganz klar auf eine Seite der politischen Auseinandersetzung schlägt.

Er beobachtet. Es sind Grautöne. Dies ist kein Film, der den Militarismus, den es auch in der Ukraine gibt, irgendwie verschweigen würde oder unter den Teppich kehren.

Das Schwarzweiß der Bilder führt zu einer Konzentration. Es ist eine bewusste Reduktion, um den Zuschauer zu einer anderen Konzentration zu führen. Das ist ein Film, der uns vor allem ein Gefühl dafür gibt, was es heißen könnte, im Donbass zu leben.

+ + +

Es gibt, glaube ich, verschiedene Formen, wie man einen Film über das Wesen des Krieges machen kann, und da ich persönlich keinen Krieg kenne, kann ich nur Vermutungen anstellen.

Der Krieg, den man hier sieht, ist ein ganz anderer Krieg als der, den wir aus den Nachrichten kennen.

Weil keine Kampfhandlungen zu sehen sind und man nicht den Eindruck hat, dass die Menschen hier sich permanent bedroht fühlen.

+ + +

Dies ist auch ein Film über das ganz normale Leben, wenn man so möchte: Es gibt eine Hochzeit, es gibt eine Beziehung, die in die Brüche geht, es gibt eine Beerdigung. Es gibt drei Generationen, die miteinander auskommen müssen, es gibt Menschen, die mit Tieren zusammenleben und zu ihnen auch ein ziemlich inniges Verhältnis haben.

Daneben denkt man natürlich heute auch an andere Film, die uns vom Donbass erzählen. Mir fällt jetzt nur der gleichnamige Film von Sergej Loznitsa ein.

Der zeigt den Wahnsinn des Krieges. Sehr grell, sehr karnevalesk. Dieser Film hier zeigt das Gegenteil. Er zeigt auf eine gedämpfte Weise die Normalität und die Alltäglichkeit.

+ + +

Das Wissen um die Gegenwart schärft unsere Neugier für diesen Film. Das lässt uns auch die Bilder anders lesen. Ich habe ihn jetzt gesehen, ich kann nicht sagen, wie ich ihn vor einigen Wochen oder Monaten gesehen hätte.

Mich hat überrascht, wie sehr der Film versucht, nicht Partei zu ergreifen. Er ergreift Partei für den jungen Mann, der im Zentrum steht. Und es ist eben ein Film, der auf den Militarismus aufmerksam macht.

»Ehre unseren Helden!« Dies wird mehrfach gerufen. Das

sieht man natürlich heute ganz anders, als man es noch vor ein paar Wochen gesehen hätte – vielleicht ein bisschen weniger kritisch. Und ob das wirklich gut ist, darüber ließe sich diskutieren.