Things. Places. Years.

| Österreich 2002 · 70 min. Regie: Simone Bader, Jo Schmeiser Drehbuch: Simone Bader, Jo Schmeiser Kamera: Anita Makris |

|

|

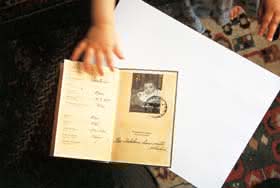

| Letzte Dokumente aus der verlorenen Vergangenheit | ||

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Holocaust. Judenvernichtung. Endlösung. Worte, die ihren Schrecken bis heute nicht verloren haben. Taten, die unbegreiflich bleiben, auch 60 Jahre nach Kriegsende. Die Beschäftigung mit den Nazigräueln konzentriert sich fast immer auf den Zeitraum der unmittelbaren Katastrophe. Auf der Suche nach Antworten wendet sich der Blick zurück.

Dieser Film ist anders. Er spürt dem Nachbeben der Shoa nach und wie sie das Leben der Menschen bis heute prägt. Unter dem Eindruck des Rechtsrucks im Wahljahr 2000 haben sich zwei Wiener Medienkünstlerinnen auf den Weg nach London gemacht. Hier trafen sie Jüdinnen der ersten und zweiten Emigrantinnengeneration, die als blutjunge Frauen oder Kinder aus Wien und Polen flüchteten und ihre im Exil geborenen Töchter.

»In erster Linie bin ich eine jüdische Frau – alles andere hat sich geändert«, sagt eine der Interviewten. Aus säkularisierten Familien stammend, hat viele erst der Holocaust zu Juden gemacht.

Die Allgegenwart des Abwesenden prägt ihr Leben: das Fehlen eines Hintergrunds, das Fehlen von Wurzeln, das Fehlen von Eltern und Großeltern, Tanten und Onkeln, Geschwistern und Cousins. »In unseren Kreisen waren Großeltern etwas befremdliches«, berichtet eine der Damen. Die ältere Generation als selten Spezies.

Es geht nicht um Einzelschicksale, es geht um Persönlichkeiten, die Frage nach der Identität und was diese Frauen jenseits ihres Jüdischseins miteinander verbindet. Die Familiengeschichten klammern die Regisseurinnen bewusst aus -und doch schwingt sie überall mit.

Immer wieder gleitet die Kamera ruhig durch Londons Straßen. Nicht unbedingt jene, in denen Touristen flanieren, sondern die für die Interviewpartnerinnen wichtig sind.

Vielen hat sich die Angst vererbt, zu etwas zu gehören. »Der Ort, an dem ich lebe, bedeuten mir nichts«, sagt eine. Die Ufer der Themse sind nicht mehr als Ziegelsteine und Wasser. »Ich denke es ist eine bewusste Abkehr, eine Entscheidung sein Herz nicht an Materielles zu hängen«, sagt sie. Dinge und Orte kann man verlieren – soviel hat die Geschichte sie gelehrt.

Der Film zielt nicht auf Emotionen, bewusst haben die Regisseurinnen vermieden, die Frauen aus der Reserve zu locken. Sie bieten ihnen Raum, das zu sagen, was ihnen selbst wichtig ist. Stimmen von Frauen gibt es in der Geschichtsschreibung immer noch viel zu selten -Historie wird zumeist nicht nur von Männern »geschrieben«, sondern auch erzählt und gewertet. Mit dieser Tradition wird mehr und mehr gebrochen. Endlich.