Speer Goes to Hollywood

| Israel 2020 · 103 min. · FSK: ab 12 Regie: Vanessa Lapa Drehbuch: Vanessa Lapa, Joelle Alexis Musik: Haim Frank Ilfman Schnitt: Joelle Alexis |

|

|

| Vorhang auf zur Bühne der Selbstdarstellung | ||

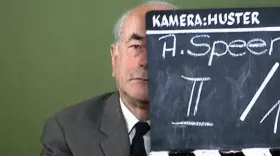

| (Foto: Salzgeber) | ||

- Selbst-Mythos des guten Nazis – von Gregor Torinus

- Die Rolle seines Lebens – von Rüdiger Suchsland

Selbst-Mythos des guten Nazis

Albert Speers »Erinnerungen« waren mal ein Hollywood-Projekt. Vanessa Lapas Dokumentarfilm Speer Goes to Hollywood folgt recht ungefiltert Speers Ausführungen, in denen er sich selbst gut darstellt

1971 besucht der britische Drehbuchautor Andrew Birkin Albert Speer in Heidelberg. Sie besprechen den Entwurf des Skripts zu einer Verfilmung der zwei Jahre zuvor erschienenen »Erinnerungen« des Architekten und ehemaligen NS-Rüstungsministers, Paramount Pictures wollte die Memoiren verfilmen. Birkin zeichnet die Gespräche auf Tonband auf. Über 40 Stunden. Jetzt präsentiert die israelische Dokumentarfilmerin Vanessa Lapa Ausschnitte aus diesen Unterhaltungen: Speer Goes to Hollywood. Da das Tonmaterial von sehr schlechter Qualität war, wurden die Stimmen von Synchronsprechern nachgesprochen. Dies lässt leise Zweifel auch an der Authentizität des Gehörten aufkommen. Zugleich passt dies jedoch zu der Darstellung eines Protagonisten, der stets darum bemüht ist, die Wahrheit so zu interpretieren, wie es für ihn am günstigsten ist.

Speer Goes to Hollywood bewegt sich auf einem schmalen Grat. Die Regisseurin Vanessa Lapa unterlegt das Gesagte zwar mit zum Teil sehr eindrücklichen Bildern aus Archivmaterial. Zugleich verzichtet sie jedoch auf jeden Kommentar zu dem in den nachgesprochenen Tonbandaufzeichnungen Gesagten. Gelegentlich eingeblendete Textblöcke beinhalten lediglich reine Fakten zu den angesprochenen Themen. Sie kommentieren nicht, liefern nur sachliche Informationen. Somit beschränkt sich der Großteil des im Film Geschilderten auf die Ausführungen Albert Speers und auf die darauf bezogenen Fragen und gelegentlichen Kommentare von Andrew Birkin. Dabei ist der damalige Drehbuchautor in spe äußerst zurückhaltend. Er ordnet sich Albert Speer stets unter und nur selten blitzt in seinen Fragen ein schwacher Zweifel an dessen Glaubwürdigkeit auf. Nur der für den geplanten Film angedachte Regisseur Carol Reed äußert sich in seinen Rücksprachen mit Birkin offen kritisch. Immer wieder spricht er davon, dass sich Speer mit seiner Darstellung der Ereignisse reinzuwaschen versuche.

Albert Speer dominiert den Film. Gut aufgelegt und mit großer Eloquenz schildert er in Deutsch, Englisch und Französisch seine Sicht der Ereignisse. Dabei wirkt er zunächst keineswegs unsympathisch. Frei weg bekennt er sich zu einer generellen Schuld, die ihm als einem ehemaligen hochrangigen NS-Vertreter anhafte. Doch sobald es konkreter wird, beginnt Speer, sich auf äußerst geschickte Art um ein wahres Schuldbekenntnis herumzuwinden. Ja, auch er sei gegen die Juden gewesen. Doch ihn habe lediglich das großspurige Verhalten vieler neureicher Juden abgestoßen. Von wirklichen antisemitischen Gefühlen könne bei ihm nicht die Rede sein. Ja, auch er war für den Krieg. Doch diese Tatsache sei lediglich ein Ausdruck seiner Abenteuerlust gewesen. Ja, er habe davon gehört, dass die Konzentrationslager äußerst unangenehme Orte waren. Nein, er wusste nichts von der Vernichtung der Juden und anderer von Hitler als Feinde betrachteter Menschen. Ja, er hat Hitler mehrfach davon reden hören, dass dieser die Vernichtung der Juden anstrebte. Nein, er wusste nicht, dass diese Vernichtung tatsächlich bereits voll im Gange war.

Albert Speer brüstet sich sogar damit, dass ihm in der Hochphase seiner Zeit als NS-Rüstungsminister zwölf Millionen Zwangsarbeiter unterstellt waren. Aber nicht nur das: Er prangert auch noch die unmenschlichen Bedingungen an, unter denen viele Menschen als Zwangsarbeiter abtransportiert wurden und teils bereits während der Fahrt im Zug starben. Doch das habe keineswegs in seiner Verantwortung gelegen, sondern in der des damaligen Generalbevollmächtigten für Arbeitseinsätze, Fritz Sauckel. Dieser sei ihm zwar als Rüstungsminister unterstellt gewesen, doch Sauckel habe stets auf eigene Initiative hin gehandelt. Dem setzt Speer sogar noch einen oben drauf, indem er verschmitzt feststellt, sein Anwalt bei den Nürnberger Prozessen habe ihm angeraten, dass er cleverer als Sauckel vorgehen müsse. Anscheinend ist dem eloquenten Speer dies auch geglückt. Denn obwohl Sauckel seinerseits betonte, nur im Auftrag Speers gehandelt zu haben, wurde er am Schluss zur Todesstrafe verurteilt, während Speer mit einer zwanzigjährigen Haftstrafe davonkam.

Die Rolle seines Lebens

Abendbrot und Völkermord: Vanessa Lapas abgründig-faszinierender Dokumentarfilm Speer Goes to Hollywood zeigt, wie der »Gentleman-Nazi« es fast noch zu einer Hollywood-Karriere gebracht hätte

»You would like to have a Sherry? It’s getting cold from this window...« – um sechs Uhr dreißig gibt es Sherry. Ab und zu ruft Frau Speer zum Essen. Dazwischen geht es um die Vergeltungswaffe V2, um Buchenwald, den Krieg und die Deutschen. Und natürlich um Hitler...

Albert Speer erzählt. Und er erzählt gern; auf Englisch mit klarem deutschen Akzent, im weichen Kurpfälzer-Dialekt, immer auskunftsfreudig und sehr, sehr medienbewusst.

Eine Malerei solle der Film sein, keine Fotografie, sagt er. Möglichst weit entfernt von einem Dokumentarfilm. Wenn den Machern ein Van-Gogh-Portrait gelänge, komme man der Wahrheit näher als mit einer Fotografie. Van Gogh – darunter ging es nicht für Albert Speer...

Er sei »eine zweifelhafte Persönlichkeit«, »a doubtful personality«, sagt Speer einmal selbst recht früh in diesem Film. Er wusste besser als die meisten Zuhörer um die Abgründe und die Infamie, aber auch um das Faszinosum dessen, was er hier tat. Und tatsächlich kann man sich auch dieser Speer-Show schwer entziehen: Was man hier sieht und hört, ist so erstaunlich wie faszinierend.

+ + +

Das Bild Albert Speers (1905-1981) in der Geschichte ist für jeden, der sich mit der schillernden Figur von »Hitlers Architekten« und seit 1942 Reichsrüstungsminister im Zweiten Weltkrieg beschäftigt, ein ambivalentes. Nach seiner Entlassung aus dem alliierten Gefängnis in Berlin-Spandau im Jahr 1966 nach zwanzig Jahren Haft als in Nürnberg verurteilter Haupt-Kriegsverbrecher wurde Albert Speer schnell zu einer Art Star-Nazi.

In zahlreichen Interviews bot er den Westdeutschen ein bisschen Zerknirschung und viele Ausreden, ein wenig Dinge-beim-Namen-Nennen und viel Drumherumreden, keine Lügen, aber eine Menge Halbwahrheit; das alles so wohldosiert und schlau, dass es keineswegs alles falsch und gelogen und schwer angreifbar war.

Und auch dem Rest der Welt, vor allem der westlichen Welt des Kalten Kriegs bot Speer, was sie wollten, was opportun war: die zivilisierte Seite des Nazismus. Speer

machte das gut. Zwanzig Jahre lang hatte Speer Zeit, sich auf diese Rolle, die Rolle seines Lebens, vorzubereiten.

Und bereits die Generalprobe war ja ausgezeichnet geglückt: 1945/46 bei den Nürnberger Prozessen war Speer die ranghöchste unter den angeklagten Nazi-Größen, die nicht zum Tod verurteilt wurden. Das lag an Speers Prozesstaktik und noch mehr an klugem Kalkül: Er erkannte, dass die Alliierten, gerade, um harte Urteile fällen zu können, und gerade, um sich dem von interessierten Kreisen erhobenen Vorwurf der pauschalen »Siegerjustiz« zu entziehen, zumindest einen Fall brauchten, in dem sie Gnade zeigen konnten, in dem sie überraschend differenziert und unerwartet mild urteilen konnten. Albert Speer bot sich ihnen dar als derjenige, der dafür geeignet war, als ein reuiger und in Maßen geständiger Nazi-Täter.

+ + +

Speers drei Jahre nach der Haftentlassung 1969 veröffentlichte »Erinnerungen«, der erste von insgesamt drei Memoirenbänden, wurden wie die späteren auch ein internationaler Bestseller – hier schien ein geläuterter Nazi zu sprechen, ehrlich und schuldbewusst eigenes Versagen anzusprechen, mit sich zu hadern, ein schlechtes Gewissen zu haben.

Zugleich war Albert Speer für die Öffentlichkeit immer der »Gentleman-Nazi«: Kein brutaler Schlächter mit blutigen Wurstfingern, sondern ein Schöngeist, ein Verführter, allenfalls ein Schreibtischtäter und Opportunist, aber doch kein Bösewicht. Natürlich half dem Sohn aus großbürgerlicher Mannheimer Familie und studierten Architekten, dass er über Niveau und Manieren verfügte, dass er fließend Englisch und Französisch sprach, dass er gut angezogen war und gut aussah.

Mit keinem Geringeren als mit Marlon Brando vergleicht ihn einmal Andrew Birkin in diesem Film. Birkin, selbst Spross einer schillernden Familie, Bruder des britischen Models Jane Birkin, war um 1970 der vorgesehene Drehbuchautor in jenem sagenhaften Projekt, von dem dieser Film erzählt: Keine Geringeren als Carol Reed, der großartige Regisseur von Der dritte Mann, und Autorenfilm-Gigant Stanley Kubrick hatten sich zusammengetan, um Speers Memoiren für einen Hollywood-Spielfilm passgerecht zuzubereiten. Birkin verbrachte ein halbes Jahr als Gast in Speers Heidelberger Villa und führte stundenlange Gespräche mit dem willigen Erzähler.

+ + +

Die Tonbände dieser Gespräche bilden die Grundlage zu diesem fesselnden Dokumentarfilm der belgisch-israelischen Filmemacherin Vanessa Lapa, bekannt durch den Dokumentarfilm Der Anständige über eine zweite Nazi-Größe, den »Reichsführer SS« Heinrich Himmler. Er fesselt nicht nur, weil hier Alltag und Abgrund, Abendbrot und Völkermord ähnlich vermischt nebeneinanderstehen wie bereits im Dritten Reich selbst, und nicht nur, weil Speer in diesen Gesprächen mitunter überraschend offen ist, auch über Ängste und über Taktiken redet – aus welchen Gründen auch immer. Sondern weil er auch da, wo er nicht reden will, viel sagt. Weil seine Ausreden und Ausflüchte etwas verraten.

Lapas Montage spiegelt Speers Aussagen der Gespräche oft mit Ausschnitten aus dem Nürnberger Prozess. Negativ steht allenfalls zu Buche, dass die Stimmen, die auf dem Originalband zu hören sind, für den Film von Schauspielern nachgesprochen wurden. Das hatte Qualitätsgründe, war technisch unvermeidlich, bringt aber ein Element des Unauthentischen in einen Film, der durch sein Sujet mit Authentizität und dem Wahrheitsanspruch des Dokumentarfilms ganz besonders sorgfältig umgehen muss. Zugleich ist die Arbeit dieser Sprecher/Schauspieler vielleicht die allergrößte Leistung in diesem Film. Denn selbst für Tonexperten sind Original und Nachahmung auch dann so gut wie nicht zu unterscheiden, wenn sie um den Unterschied wissen. (Das habe ich selbst im Radiostudio überprüfen können.)

Auf der visuellen Ebene liegt ein besonderer Reiz dieses Real-Dramas über Geschichte, Schuld und Sühne, und beider ästhetischer Verwertung in ausgezeichneten, zum Teil selten zu sehenden Bildern.