Cinema Moralia – Folge 355

Wer eine Gesellschaft zerstören will, muss ihre Künste zerstören |

|

|

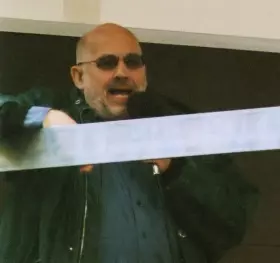

| Horst Mahler, 2001, auf einer Demonstration in Leipzig | ||

| (Foto: Herder3 · CC BY-SA 3.0) | ||

Drei Aufgaben von Kunst und ihre Gegensätze: Optimierung, Rationalisierung, Deregulierung und Normierung, der neue Haushalt, die Filmpolitik – Cinema Moralia, Tagebuch eines Kinogehers, 355. Folge

»Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen.« – Friedrich Schiller

»Der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit.« – Hegel

Er hatte all das Zeug, das es für einen guten Schurken im Kino braucht: Charisma, Intelligenz, Tragik und Bosheit. Das Kino ist es darum auch, das dafür sorgen wird, dass uns Horst Mahler dauerhaft in Erinnerung bleiben wird: Durch seine wenigen, aber markanten Auftritte in Kinofilmen: Wie er in einem Interview in der Gefängniszelle in Deutschland im Herbst von seiner Hegel-Lektüre im Knast berichtet, und aus dieser die entscheidenden Schlüsse dafür zieht, warum er sich von der RAF distanziert hat. Und wie in Die Anwälte – Eine deutsche Geschichte, dem schönen Film über die drei Berliner »Linksanwälte« Otto

Schily, Hans-Christian Ströbele und eben Mahler, die im West-Berlin der späten Sechziger als APO-Anwälte berühmt wurden. Wer diesen Film sieht, bekommt den Eindruck, dass es Mahler in allen seinen politischen Verrenkungen viel weniger um Ideologie geht, als um schiere Provokation und den Charme der Dissidenz.

Horst Mahler hätte ich darum gern kennengelernt, vor allem in jener Zeit, als er noch nicht rechtsextrem war, sondern sehr links.

Obwohl er wahrscheinlich auch damals schon

ein eher unangenehmer Kerl war, und Stefan Reinecke, der Autor des Nachrufs in der taz vermutlich recht hat, wenn er am Ende schreibt: »es ist gleichsam zu naheliegend, dieses extreme, deformierte Leben als Beweis für 'links gleich rechts' zu benutzen. Mahler ist eher eine Art Echokammer der deutschen Katastrophengeschichte im 20. Jahrhundert. Die plane

Hufeisenthese verfehlt das Individuelle, das Rätselhafte, Schräge, den Sinn für die dramatische Selbstüberhöhung. Denn im Zentrum des Links- und Rechtsextremisten, des Maoisten und Neonazis Horst Mahler stand immer – er selbst.«

+ + +

Kunst ist seit jeher das widerständigste Element jeder Gesellschaft. Künstler, also auch Filmemacher sind genau diejenigen Individuen, die beispielhaft zeigen und allen anderen vorführen, dass andere Entscheidungen als die üblichen, gewohnten möglich sind, dass Moral etwas Individuelles ist und letztlich persönlicher Willkür und Entscheidung unterliegt, dass sie sich im Einzelfall zeigt und nur im Unterscheidungsakt gegenüber einem Mainstream beweist, aber nicht Im-Sich-Fügen an eine Mehrheit.

Die Mehrheit reagiert auf solche Überlegungen verständlicherweise allergisch. Sie verlangt Normierung. Normierung liegt nun aber nicht im Interesse aller Einzelnen und wahrscheinlich noch nicht einmal im Interesse einer Gesamtheit.

Normierungstendenzen und Normierungswünsche entsprechen zugleich komplett dem, was der Neoliberalismus in den letzten 40 Jahren mit der Gesellschaft macht.

Unter dem Banner der Deregulierung wird neu reguliert; unter dem Banner der Rationalisierung (also wörtlich »Vernünftigmachung«) wird unvernünftig gespart, wird gespart bis zur Vernichtung dessen, was durch das Sparen gerettet werden soll. Unter dem Banner der Optimierung wird verschlechtert.

Optimierung, Rationalisierung, Deregulierung und Normierung sind allesamt Prozesse, die in den letzten Jahrzehnten zu einer Modernisierung der Verhältnisse eingesetzt werden und dienen sollen, die im Sinne einer Effizienzsteigerung verstanden wird: Je effizienter etwas ist, desto moderner ist es – so lautet die Behauptung.

Aber effizient in welchem Sinne? Effizient im Sinne der Aufgabenerfüllung? Nein, sondern effizient im Sinne der Gewinnsteigerung

und der Wertsteigerung (der shareholder values) eines Unternehmens. Dieses Unternehmen wird dabei in kurzfristigen Börsenzeiträumen anhand der Erwartungen für den nächsten Börsenzeitraum hin bewertet. Es wird also bewertet, ob in der nahen Zukunft weitere Gewinne und Wertsteigerungen zu erwarten sind oder Wertsenkungen.

Effizient ist was den Wert eines Unternehmens (also den Börsenwert und zwar den kurzfristigen für die nächsten drei Monate) steigert, denn hier kann man sein Geld effizient vermehren. Was den Wert in den nächsten Monaten senkt, das gilt demgegenüber als ineffizient, selbst wenn die inhaltliche Aufgabenerfüllung besser gelingt als im ersten Fall und also die volkswirtschaftliche Aufgabe und die volkswirtschaftliche Effizienz gesteigert werden.

Es gilt auch dann als ineffizient, wenn eine Effizienzsteigerung vielleicht auf einen langen Zeitraum hin zu erwarten ist, also in zwei oder fünf Jahren, aber mit kurzfristiger Effizienzsenkung erkauft wird. Das heißt: Kurzfristiges Denken wird belohnt, langfristiges bestraft.

Das Denken der Betriebswirtschaft hat das Denken der Volkswirtschaft ersatzlos abgelöst.

Es ist, als ob die ganze Wirtschaft verrückt geworden wäre. Wenn aber der Staat plötzlich auch wie ein Wirtschaftsunternehmen funktionieren soll und statt auf volkswirtschaftliche Effizienz auf betriebswirtschaftliche ausgerichtet ist, dann ist es, als ob auch der ganze Staat verrückt geworden wäre.

Denn auf diese Weise wird ein Vernichtungswerk realisiert, das nicht nur einzelne Unternehmen, einzelne Gesellschaften und Staaten vernichtet, sondern konsequent zuende gedacht, Welt und Menschheit insgesamt. Kurzfristig wird es vielen besser gehen, langfristig geht es allen schlechter.

Genau die Erkenntnis dieses Prozesses und seiner Folgen setzt sich allmählich durch – nicht zuletzt, weil der Klimawandel bereits Folgen zeigt, die auch kurzfristig das Klimagefüge (und

mit ihm kurzfristige Gewinne oder Gewinnerwartungen der Investoren) erschüttert und ins Wanken bringt.

Was alles hat dies aber nun mit Kultur zu tun?

+ + +

Es geht bei Kultur entgegen dem Vorurteil nie alleine um den Selbstverwirklichungsdrang eines Genies oder die Willkür weniger privilegierter, sondern es geht bei Kultur immer um ihre Funktion. Ihre Funktion für die Gesellschaft.

Wozu braucht die Menschheit Kunst? Warum gibt es eigentlich Kunst? Kunst und Kultur haben, seitdem es sie gibt, mindestens drei gesellschaftliche Aufgaben.

Zum einen Sinnerzeugung und Identitätsbildung. Kultur ist Mittel und Ort zur Selbstverständigung der Gesellschaft und in der Folge zur Selbstdefinition der Gesellschaft. Selbstbestimmung, Sinngebung, mitunter Religionsersatz.

Kunst muss als Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln und als Fortsetzung der Philosophie mit anderen Mitteln verstanden werden. Als »neue Mythologie« wie es der Philosoph G.W.F. Hegel im »Ältesten Systemfragment des

deutschen Idealismus« beschreibt.

Die zweite Aufgabe von Kunst und Kultur sind Verklärung und Idealisierung. Kunst leistet die symbolische Repräsentation der Gesellschaft, die Auratisierung und Mythologisierung der Verhältnisse, sie verleiht in der Selbstdarstellung der Gesellschaft Charisma.

Kunst und Kultur kann für die Gesellschaft einnehmen und verführen, sie von ihren schönsten Seiten zeigen, die schlechten Seiten mit Glanz und Glamour versehen. In der Kunst – auch in den mit Hans Robert

Jauß »nicht mehr schönen Künsten« – sieht man schöne Menschen schöne Dinge machen.

Kunst ist damit auch Propaganda, auch Trost, auch Erklärung des Lebens, schöner Schein, ernstes Spiel.

Die dritte Aufgabe von Kunst und Kultur ist Kritik, Irritation, Provokation und Infragestellung der Gesellschaft. Sie ist Verbesserung und Optimierung der Gesellschaft durch ihre Infragestellung. Kunst in diesem Verständnis ist Mittel und Anlass und Auslöser und Motor zur Selbstverbesserung der Gesellschaft, zur Selbstkorrektur.

Kunst ist gerade auch als Antithese zur Gesellschaft ein Mittel ihrer langfristigen Stabilisierung. Wer eine Gesellschaft, wie sie

ist, zerstören will, muss daher ihre Künste zerstören.

Genau das tun die neuen Controller und Optimierer in den Ministerien und Förderinstitutionen, den Kulturgremien und Kuratorenkommissionen und ihre unwissenden, aber überaus willigen Diener in den Medien helfen ihnen dabei, woke und naiv wie sie sind.

Kunst war bisher Platzhalter des Offenen, des ganz Anderen. Kunst war Aufmerksamkeitsmotor für Leerstellen, für Unerfülltes, für noch zu Leistendes, Utopisches. Kunst war symbolische Repräsentation des Nichts; sie war Platzhalter und Medium des Nicht-Identischen.

Jetzt bricht sich im Kulturbetrieb ein neuer sozialistischer Realismus Bahn, der im Rahmen einer neuen Normierung der Künste durch Bürokratisierung, Vorschriften und Nachweispflichten in – aus Sicht der Kinoproduktion betrachtet – Sekundärbereichen wie Gleichstellung´, Diversität, grünes Produzieren, Sozialstandards und durch Skandalisierung des alten widerständigen Kerns der Künste.

Man wünscht sich offenbar eine Kultur, die eine Art »Neuen demokratischen Menschen« abbildet, den »Arbeiter an der Wokeness«, den Arbeiter an einer idealen Gerechtigkeit. Kultur darf darum nicht länger Sand im Getriebe sein. Kultur soll nur noch Schmiermittel der immer geölter und schneller schnurrenden Gesellschaftsmaschine sein.

+ + +

Dem entsprechen leider auch die desaströsen Ergebnisse der neuen Filmförderpolitik. Heute purzelten die Jubelmeldungen in mein Mailpostfach. Sie stammten freilich sämtlich von der Bundesregierung oder der Produzentenallianz.

»Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien erreicht Rekordetat: '2,5 Milliarden Euro für die deutsche Kulturlandschaft« hieß es aus dem Hause Wolfram Weimer. Gegenüber dem Vorjahresentwurf bedeute das »ein Plus von rund 10 Prozent.«

Vermeldet wird dabei ein »Durchbruch bei der Reform der Filmförderung«. Tatsächlich werden die Mittel für den Deutschen Filmförderfonds und den German Motion Picture Fund nahezu verdoppelt auf 250 Millionen Euro.

Dies schafft die Voraussetzungen für ein attraktives Anreizsystem mit langfristiger Planungssicherheit und ermöglicht den dringend notwendigen Neustart für den Filmstandort Deutschland auf international wettbewerbsfähigem Niveau.

+ + +

Als einzige jubeln die Produzentenverbände: »Starkes Signal für den Filmstandort Deutschland: Bundesregierung verdoppelt Anreizförderung ... Ein Branchenbündnis aus Produktionsallianz, AG DOK, Deutsche Filmakademie und PROG begrüßt die heute vom Bundeskabinett beschlossene Erhöhung der Fördermittel. ... Damit legt die Bundesregierung bereits in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit die Basis für eine neue, attraktive Produktionsförderung sowie wirksame, effiziente und verlässliche Lösungen zur Vollendung der Filmreform.«

Michelle Müntefering, CEO und Sprecherin des Gesamtvorstands der Produktionsallianz: »Gesagt, getan: Das Kulturgut Film hat wieder Priorität. Staatsminister Wolfram Weimer lässt seiner Ankündigung sehr zügig Taten folgen und gibt dem deutschen Film endlich wieder die Bedeutung, die er verdient. Das unterstützen wir.«

Martin Heisler, Vorstandsvorsitzender Deutsche Filmakademie: »Die Entscheidung der neuen Regierung ist für die Deutsche Filmakademie ein starkes Signal an die Branche. Dass die zusätzlichen Mittel bereits ab Januar 2026 fließen und bis 2029 gesichert sind, schafft die dringend nötige Planungssicherheit – ein entscheidender Impuls für den Filmstandort Deutschland. Sie unterstreicht die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung unserer Branche und schafft verlässliche Rahmenbedingungen, um auf hohem Niveau und international wettbewerbsfähig zu arbeiten – für Produzent:innen und die Filmschaffenden aus allen Gewerken ist das eine gute Nachricht.«

Julia Maier-Hauff, Geschäftsführerin und Syndikusrechtsanwältin von PROG Producers of Germany: »Die Erhöhung der Anreizförderung ist ein wichtiges Signal auch für unsere internationalen Partner und gibt der deutschen Filmbranche endlich die notwendige Planungssicherheit.

Man möchte wissen, was da einige im Morgenkaffee hatten.«

+ + +

Die FAZ dagegen kritisiert zu recht den bisherigen Produzentenallianz-Funktionär und neuen Klingbeil-Staatssekretär Björn Böhning.

Selbst Förderfachleute sind sich noch im Unklaren darüber, inwieweit diese Erhöhung, vor die noch ein Haushaltsvorbehalt gestellt ist, auch noch von einer Investitionsverpflichtung abhängig ist.

Fazit: Die zitierten Produzentenfunktionäre reden gegen die Interessen der eigenen Branche. Der derzeitige Umgang der Filmförderung mit dem Kinofilm ist lieblos und kenntnislos. Er droht diesen zu zerstören.

+ + +

»Berliner Sprachpolizei nimmt Thüringen den Mohren weg« titelte neulich eine Thüringer Zeitung. Gemeint war: Durch die Umbenennung der 300 Jahre alten Berliner Mohrenstraße, die nach jahrelangen Debatten nun am 23. August durch die schwarz-rote Stadtverwaltung vollzogen werden wird, bekommt die Landesvertretung des Freistaates Thüringen in Zukunft eine andere Anschrift. Die Straße soll stattdessen künftig Anton-Wilhelm-Amo-Straße heißen. Beschlossen worden war die Umbenennung

in dem von den Grünen geführten Berliner Stadtbezirk bereits 2021. Der Begriff Mohr sei »problematisch« und »rassistisch«, wurde von der Bezirksregierung zur Begründung angeführt. Anwohner klagten dagegen durch zwei Instanzen und argumentierten, die immerhin 300 Jahre-alte Namensgebung für die Straße sei nicht rassistisch, sondern wertschätzend gemeint.

Trotzdem kommt der Name jetzt vorläufig unter politisch korrekte Räder.

Anton Wilhelm Amo (geboren um 1703 in

Westafrika, gestorben zwischen 1756 und 1784 im heutigen Ghana) war der erste bekannte Philosoph afrikanischer Herkunft in Deutschland. Er lehrte in Wittenberg, Halle und Jena. In Jena soll er Kurse in Astrologie und Geheimschrift angeboten haben. Von ihm soll auch eine Studienarbeit »Über die Rechtsstellung der Mohren in Europa« stammen, die jedoch nicht erhalten ist.

Verbindungen nach Berlin sind nicht überliefert.

(to be continued)

- Cinema Moralia – Rüdiger Suchslands Tagebuch eines Kinogehers. Since 2007!