Diffus dokumentarisch |

|

|

| Eine Schlange als vielsagende Metapher: Burial der Künstlerin Emilija Škarnulytė | ||

| (Foto: Emilija Škarnulytė: Burial / Visions du Réel) | ||

Visions du Réel im Schweizerischen Nyon ist das wichtigste europäische Filmfestival für dokumentarische Formen, in denen gerade die Unbestimmtheitsstellen größte Kraft entfalten

Von Dunja Bialas

Vision: das ist der Blick, das Bild, aber auch das Traum- und Trugbild und der weitreichende Blick in die Zukunft. »Visions du Réel«, Blicke und Trugbilder des Realen, so nennt sich das traditionsreiche Dokumentarfilmfestival von Nyon, direkt am Genfer See. Bereitwillig bleibt es im Diffusen, Unbestimmten, um sich den Blick auf das Unkonkrete, Unfaktische und Imaginäre offenzuhalten. »Festival international du cinéma« heißt es programmatisch im Untertitel ohne Erwähnung des Dokumentarfilms. Nyon will sich seit 1994 und seinem maßgeblichen Leiter Jean Perret nicht der einen Filmsorte zuschlagen lassen und hat auch Essays, dokumentarische Spielfilme oder fiktionale Dokumentationen im Programm. In Nyon muss man daher auf ästhetische Entdeckungen gefasst sein: Das Festival weiß von der Kraft des Dokumentarischen, die Filmsprachen zu erneuern und über die Wirklichkeit zunächst einmal nachzudenken – ohne sie gleich als »faktische« oder fertige zu präsentieren, wie es der Kurzschluss von so vielen Dokumentarfilmfestivals ist, die sich allzu eilfertig in die ausgebreiteten Arme der sogenannten Tatsachenfilme werfen.

Poetische Prozesse

So ist es eine der Besonderheiten von Nyon, es immer wieder mit Filmen zu tun zu bekommen, die sich in andere Sphären aufschwingen, die poetisch sein können oder prozessual, im Sinne einer noch nicht abgeschlossenen Welt oder eines noch andauernden Erkenntnisvorgangs. Alle sind dabei »gesättigt« von Wirklichkeit, dem Grund- und Bodensatz der Filme. Sie ist dennoch bei vielen Filmen von Nyon noch nicht restlos bekannt, ist keine gewusste und präfigurierte, sondern eine, die man sich im Prozess erst erarbeitet – »Filmschaffende« werden in diesem Sinne auch die Rezipienten, wenn sie sich auf das Leinwand-Abenteuer der allmählichen Filmwerdung einlassen. Eine Verzahnung vom Jenseits und Diesseits der Leinwand, die den großen Zusammenschluss des Publikums mit den Filmemacherinnen und Filmemachern bildet, die zusammen auf der »Place de Réel« bis spät in die Nacht feiern.

Nach zwei Corona-bedingten Online-Ausgaben gab sich im Jahr 2022 das Programm vor Ort wieder in seiner Komposition zu erkennen, verlor sich nicht mehr im unabschließbaren Rhizom des World Wide Web. Zwischen dem internationalen und dem Schweizer Wettbewerb erschien wegen ihrer Formerneuerung und ihrer unterschiedlichen Bildsprachen eine weitere internationale Sektion am aufregendsten. Die »Burning Lights Competition« versammelt unterschiedlichste Filmformen wie den halbdokumentarischen Spielfilm Europe von Philip Scheffner (mit Merle Kröger), der mit einer »Special Mention« ausgezeichnet wurde, das berückend-mythische Traumstück Eami der paraguayischen Regisseurin Paz Encina über die Ausrottung des indigenen Ayoreo-Volkes (Tiger-Gewinner von Rotterdam) oder auch den autofiktionalen Getting Old Stinks des ortsansässigen Filmemachers Peter Entell.

Endzeitbilder: Emilija Škarnulytė

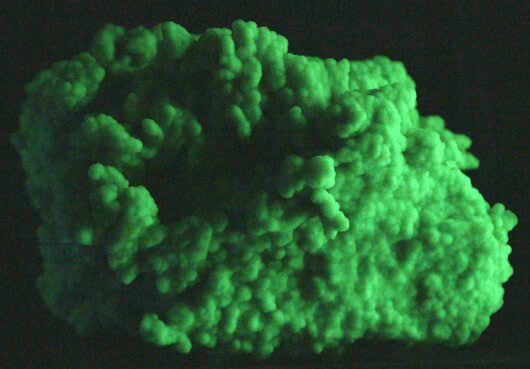

Hier findet auch das »Kino der Kunst« seinen Platz. Die Litauerin Emilija Škarnulytė hatte in der vorletzten Ausgabe des gleichnamigen Münchner Festivals den Hauptpreis gewonnen und präsentierte jetzt in Weltpremiere ihr Langfilmdebüt Burial (Kapinynas). Von wenigen, präzise gesetzten Texttafeln angeschoben, entwirft die Künstlerin den Film als einen sprachlosen, aber von dechiffrierbaren Zeichen durchdrungenen epistemologischen Raum, in dem Metaphern, wissenschaftliche Diskurse und technische Apparaturen miteinander in Dialog treten. In stark ästhetisierten Bildern nähert sich Škarnulytė dem Uranium, das als faszinierend leuchtender Naturstoff das ganze Enigma der nuklearen Kraft in sich birgt. Im strengen Neunziggradwinkel gesetzte Drohnen zeigen einen Uran-Tagebau mit seinen abgestuften Terrassen, durchfliegen im langsamen Tiefflug die Schaltpulte des stillgelegten Kernkraftwerks im litauischen Ignalina. Das Kraftwerk war Ende der Siebzigerjahre als sowjetischer Tschernobyl-Zwillingsbau errichtet worden, bereits Anfang der Achtzigerjahre kam es zu ersten Störungen. Auf der Tonspur sampelt Škarnulytė Originaltonmaterial aus Nachrichtenfetzen, Walkie-Talkie-Korrespondenzen und den Sound von Geigerzählern, während sich in Warnwesten gekleidete Arbeiter in den kühlen unterirdischen Konstruktionen aus Stahl und Beton zu schaffen machen. Der Film erzählt von der Demontage dieses einst energetischsten Nuklearreaktor der Welt; es ist das »Burial«, sein Begräbnis. Škarnulytė streut imaginäre Bilder in diese technoide Welt: eine Schlange züngelt die Schaltpulte entlang, eine vage Metapher für den Sündenfall, den die Menschheit an der Natur begeht, aber auch für die Gefährlichkeit der Technik und die Rückeroberung des menschenverlassenen Baus durch die Natur.

Škarnulytė befasst sich in ihren Performances und Installationen schon länger mit dem Widerstreit von Natur und Technik, hat sich dabei als scharfe Kritikerin des Neoliberalismus profiliert und tritt in ihnen auch als Kunstfigur auf, wenn sie als Monoflossen-Meerjungfrau die Becken von Kühlwassertanks und U-Boot-Stützpunkten der Nato durchtaucht. Eine starke Bildmetapher, die sie auch in Burial performt und die ihr deutliches Plädoyer auch gegen die »friedliche« Nutzung der Nuklearkraft poetisch schweben lässt.

Burial gehört zu den bilderstarken Beiträgen von Nyon und macht einmal mehr deutlich, dass sich dezidierte Ästhektik und politische Aussage keinesfalls ausschließen. Gerade die Frage nach der Nachhaltigkeit unseres Lebens scheint im Gegenteil ihre hochästhetische Umsetzung plausibel zu machen, wirken die Werke auf diese Weise doch sehr zeitlos und damit auch selbst »nachhaltig« wie langlebige Klassiker.

Post-Apokalypse: Daniel Asadi Faezi und Mila Zhluktenko

Auf ähnliche Weise konzentriert und gestaltet wirkt der Kurzdokumentarfilm Aralkum von Daniel Asadi Faezi und Mila Zhluktenko, der den Jurypreis für den Besten Kurzfilm von Nyon gewann. Auch hier führt das Label »Dokumentarfilm« in ähnlicher Weise in die Irre wie bei Škarnulytė. Die Filmemacher*innen, die an der HFF München Dokumentarfilm studieren, nähern sich ihrem Gegenstand, dem Austrocknen des Aralsees, zwar stärker dokumentarisch an, gelangen aber ebenfalls über die Gestaltung (und nicht etwa über die Anhäufung von Fakten) zur epistemologischen Aussage über den Raubbau an der Natur. »Zuerst verschwand das Wasser«, erzählt eine Stimme aus dem Off, »dann die Fische und später sogar die Füchse. Am Schluss blieb nur noch der Mensch. Aral«, spricht der Erzähler schließlich den See an, »wenn mich meine Kinder nach dir fragen, was kann ich ihnen sagen?«

Die faltige Hand eines alten Mannes gelangt in der Montage zur Analogie mit den sanften Wellen des Wüstensands, den der ausgetrocknete See zwischen dem kargen Saxaul-Gebüsch hinterlassen hat. Eine schwebende Kamera durchfliegt die Wüste, während aus dem Off der schwere Atem eines Tauchers die Aufnahmen imaginär verdichtet – dann, unvermittelt, schiebt sich ein gestrandeter Fischkutter ins Bild. In Aralkum durchzieht das Vergangene die Gegenwart mit fossilen Spuren, allesamt Atavismen einer toten und nur noch durch die Bild-Ton-Montage suggestiv reanimierbaren Welt.

Ihre unterschwellige Bedeutungskraft, die Implikationen ihrer Bilder und Metaphern, ist die große Stärke dieser beiden Werke. Sie lassen das vordergründig Dokumentarische hinter sich, um dennoch zu einer deutlichen geo- oder ökopolitischen Aussage zu finden. Burial und Aralkum berühren unmittelbar den Sehnerv und brennen sich so mit Eindrücklichkeit ins Gedächtnis.

Die Kriegerinnen von Mad Max: Zaynê Akyol

Einen ästhetischen Überschuss, der nicht mehr nur auf Erkenntnis, mehr auf Erhabenheit abzielt und darin unangenehm wird, hinterlässt Rojek von Zaynê Akyol, der im internationalen Wettbewerb gezeigt wurde. Die in Kanada lebende Kurdin ist in Nyon sehr gut bekannt, bereits 2016 war dort Gulîstan, Land of Roses in Weltpremiere zu sehen, in dem sie den Kampf kurdischer Guerilleras gegen die Soldaten des IS in den kargen Bergen von Irak zeigte. In Rojek kehrt sie nun zu den Kämpferinnen zurück. Drohnenaufnahmen zeigen sie in der Wüste, die von den zopfbewehrten Soldatinnen gelenkten Jeeps wirbeln Staub auf: Das erinnert augenblicklich an die Frauenarmee von Mad Max. Akyol verleiht ihrem Film durch stark komponierte Bilder etwas Unwirkliches, auch Inszeniertes. Gerne wäre man hier Insignien des Authentischen begegnet, Zertifizierungen des »All is true«, denn allzu unglaublich erscheint einem die Welt, die einem hier begegnet – und wenn sie denn wahrhaftig wäre, wäre dies nicht eine wichtige Aussage?

In Rojek kämpfen die Kurdinnen gegen die Soldaten des Islamischen Staats. Die Verwüstungen des Kriegs zeigen sich symbolträchtig in der Landschaft: als brennende Ölfelder, als Inferno, das die Ernte der Bauern zu vernichten droht. Es ist ein zündelndes, nie ausgehendes Feuer, das die Bauern mit ihren Jacken auszuschlagen versuchen – ein Bild der Hilflosigkeit und Vergeblichkeit. Atemberaubende Bildeffekte ergeben sich dadurch, das helle Kornfeld bricht abrupt dort ab, wo sich die schwarzverbrannte Erde ausbreitet, eine scharfe Linie der Verwüstung trennt das Leben und die Sehnsucht nach Frieden vom Krieg.

Diese unbedingt zu hinterfragenden und auch fragwürdigen Bilder aber sind nur der eine Teil des Films. Der andere, bemerkenswerte Teil ist eine von den Drohnenbildern unterbrochene Interviewsequenz, die die Filmemacherin mit Inhaftierten des IS geführt hat. Über fünf Jahre hat sie sich um den Zugang zu ihnen bemüht, erzählt sie im Publikumsgespräch, mit über Hundert hat sie gesprochen, bis sich schließlich ein Dutzend Kämpferinnen und Kämpfer im Film ihren Fragen stellen. Unter ihnen sind auch Frauen, eine schildert ihre Vorstellungen vom Paradies. »Man liegt dann auf einer Couch, die gebratenen Hühner fliegen einem nur so in den Mund«, sagt sie, wenn auch nicht wortwörtlich, so doch sinngemäß. Man sitzt da und staunt nicht schlecht angesichts der Naivität. Eine andere, sie spricht französisch, erzählt, dass es eine Zeit gab, in der sie sich als Frau im IS sehr frei gefühlt hatte. Das Männer-System habe ihr einen großen Schutz und damit Bewegungsfreiheit gegeben. Man ist bereit, ihr zu glauben. Ein Mann spricht deutsch. Seidige Wimpern umrahmen seine melancholischen Augen, sein Gesicht ist weich, er sieht jung und schön aus. Aber er schildert grausame Folterszenen, wie unerbittlich der Krieg des IS geführt wird. Ein Video zeigt ihn im Feld, triumphierend über einen, den sie gefangen genommen haben, in der Mitte des Verbrechens.

Zaynê Akyol lässt die inhaftierten IS-Kämpfer*innen direkt in die Kamera sprechen, es hat den Eindruck, dass sie hier mit einer Spiegelkonstruktion gearbeitet hat, ähnlich wie Errol Morris in The Fog of War, als dieser den früheren Verteidigungsminister McNamara interviewt hatte. Die Offenheit der Befragten lässt auf eine große Vertrauensbasis schließen. Zaynê Akyol erzählt, dass sie den Interviewten ihr Projekt transparent gemacht hat, ihnen nie verheimlicht hat, was das Ziel ihres Films sei: das Denken des IS bekannt zu machen, in aller Deutlichkeit, aber ohne die Interviewten vorzuführen. Ihnen, die die Menschlichkeit missachten, die Würde zu lassen, ist das unerwartete Friedensangebot einer kurdischen Filmemacherin an den Feind, den IS.

Langsame Heimkehr: Wenqian Zhang

Zeigen ohne vorzuführen, wenn auch in ungleich privaterem Feld und damit zwangsläufig auch sehr viel harmloser als es Rojek macht, gelingt auch Wenqian Zhang mit A Long Journey Home. Der Film gewann den Jurypreis der »Burning Lights Competition«. Die Filmemacherin dokumentiert über die Jahre hinweg den Ehekrieg ihrer Eltern, führt dabei intensive Gespräche mit Mutter und Vater und versucht, in ihr Denken einzudringen, kann aber nicht wirklich an die Ursache des Zwists gelangen. Als einziges Kind einer wohlhabenden chinesischen Mittelstandsfamilie gerät sie immer wieder selbst zwischen die Fronten von Selbstverwirklichung und Vorwürfen, von erhobenen Forderungen und egoistischer Wunscherfüllung. Ein unerbittliches »making of a family«, dem man präzise wie unter einem Brennglas beim Scheitern zusehen muss, das aber am Ende einen zärtlichen Film hervorgebracht hat.