Zeit der Schurken, Zeit der Schwätzer |

|

|

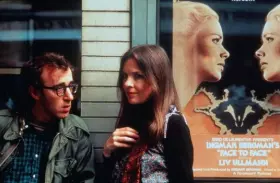

| Der Stadtneurotiker: Der intellektuelle Schwätzer | ||

| (Foto: United Artists) | ||

Ein zweiter Blick auf Woody Allens Autobiographie »A propos of Nothing« (»Ganz nebenbei«) und ein unveröffentlicht gebliebener offener Brief für die Verteidigung uneingeschränkter Publikationsfreiheit

»Mal angenommen, Allen habe in jeder Hinsicht recht; er sei nicht nur falsch beschuldigt, sondern von den Medien fahrlässig und ohne Skrupel an den Pranger gestellt worden, dann ist es verständlich, dass er nachtritt. Es ist auch brutal, wenn ein renommierter Kritiker wie Richard Brody im ›New Yorker‹ anlässlich von Allens Film Wonder Wheel 2017 auf Dylan Farrows offenen Brief zu sprechen kommt und ohne jeden Beleg schreibt: ›Ich glaube Dylan Farrow‹, um dann ältere Filme von Allen erkennungsdienstlich daraufhin zu untersuchen, inwieweit sie möglicherweise belastendes Material enthalten. Die Verbitterung, der Ärger, der Sarkasmus über die Schauspieler, die sich im Nachhinein davon distanzierten, mit ihm gearbeitet zu haben – alles nachvollziehbar. Die Frage ist bloß, ob man es wissen will, wenn der spätere Suizid zweier Adoptivkinder von Mia Farrow mit unterschwelliger Schuldzuweisung geschildert und eine Art Pathologie der Farrow-Familie geliefert wird.«

Peter Körte, FAS; 29.03.2020

Letzte Woche hatte ich erste Eindrücke geschildert und viel zitiert. Inzwischen habe ich das Buch komplett gelesen. Es ist kein grundsätzlich veränderter Eindruck, aber über das Achselzucken des ersten Querlesens legt sich der Ärger über eine verschenkte Chance, und die Enttäuschung, dass sich der Verdacht bestätigt, dass dieser Regisseur uninteressanter ist, als man hoffte.

+ + +

»Ein Landei aus Orange County, das sich schon dafür entschuldigt, morgens aufzustehen, und voll auf Flohmärkte und Thunfisch-Käse-Sandwiches abfährt. Sie begrüßte uns, bemüht, alles richtig zu machen, erzählte von ihrer Oma und von Untermieter George, der von der Gewerkschaft zu Weihnachten immer einen Truthahn geschenkt kriegt, und beantwortete Komplimente mit 'Echt jetzt? Indianerehrenwort?'. Aber was soll ich sagen, sie war spitze. In jeder Hinsicht.« – Wenn ein ziemlich lustiger, geistig noch ziemlich wacher Mitt-Achtziger Geschichten wie diese (über seine erste Begegnung mit Diane Keaton) erzählt, dann hört man gerne zu.

Man sieht ihm auch nach, dass er manchmal ein bisschen geschwätzig ist, dass er sich ein paar Mal wiederholt, dass er es nötig hat, etwas zu viel über die Leute zu lästern, die er nicht mag, und umgekehrt seine neue, viel jüngere Frau ein bisschen zu oft zu loben, noch dazu mit eher fragwürdigen Komplimenten – »Preußische Tüchtigkeit. Ihr fehlt eigentlich nur noch der Schmiss im Gesicht.« –, und dass er, wenn er von seinen Kränkungen erzählt, ein bisschen zu sehr betont, dass ihm das alles ja eigentlich gar nichts ausmache … Es ist, wie mit dem Großvater an Chanukka am Tisch zu sitzen und sich Geschichten anzuhören, von denen man die eine oder andere schon ein dutzend Mal gehört hat, und sich trotzdem freut.

So in etwa hätte es werden können mit der Autobiographie von Woody Allen.

Nur kam leider etwas dazwischen.

Und jetzt kann man »Ganz nebenbei« (im amerikanischen Original: »A propos of nothing«) nicht mehr lesen, ohne eine perverse Form eines »Doublebind«-Blicks, also ohne eine gewisse Reserve und ohne von Anfang an mit einem Auge sehr genau danach zu schauen, wo und wann der Autor denn seine ehemalige Lebensgefährtin, die Schauspielerin Mia Farrow zum ersten Mal erwähnt, was er über ihre gemeinsame, immerhin 13 Jahre andauernde Beziehung schreibt, und wie er mit der Trennung von Farrow und dem folgenden schmutzigen Streit ums Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder umgeht. Denn – das ist bekannt und seit Jahren hinlänglich mit Für und Wider in allen Medien ausgebreitet worden – Allen verliebte sich in seine 21-jährige Adoptivtochter Soon-Yi, mit der er bis heute verheiratet ist, Farrow ging damit an die Öffentlichkeit, und erhob im Zuge dieses Trennungskriegs verschiedene Missbrauchsvorwürfe, die sich seitdem, seit über einem Vierteljahrhundert, in verschiedener Intensität als düsterer Schatten über Allens Leben und Werk legen, aber auch über das Farrows: Zunächst verbreitete sie, Soon-Yi wäre minderjährig. Das war schnell zu widerlegen. Dann behauptete sie, Allen hätte seine Adoptivtochter Dylan im Alter von sieben Jahren missbraucht. Ermittlungen ergaben für all das keinerlei Beweise, doch den Gegenbeweis anzutreten ist unmöglich. So steht alles im Raum, Aussage steht gegen Aussage, und so wie Farrow von ihrem Sohn Ronan unterstützt wird, werfen andere Adoptivkinder Farrow »Missbrauch« vor und nennen sich selbst »Opfer« – der Mutter. Man kann und muss das von außen nicht entscheiden, die Schlammschlacht aber hinterließ untilgbare Spuren, erst recht seit »#MeToo«, bei dessen Beginn Ronan Farrow, der als Kind noch Satchel hieß, sich dann umbenannte, inzwischen selbst eine in manchen Hipster- und LGTBQ-Kreisen gefeierte journalistische Celebrity, eine Schlüsselrolle spielte: Manche glauben gar, der Hauptantrieb hinter der ganzen »#MeToo«-Kampagne läge sowieso vor allem in Ronans sklavischer Mutterliebe und seinem unstillbaren Hass auf den leiblichen (?) Vater – laut Mia Farrow ist Ronan aber der Spross eines Seitensprungs mit Frank Sinatra.

Es ist so oder so alles eine Tragödie. Tatsächlich käme einem die Familien-Selbstzerfleischung der Atriden in den Sinn, wäre nicht alles dann doch allzu banal. Und man hätte dies in einer Buchbesprechung nicht derart ausbreiten müssen, würde Allen nicht selbst immer wieder auf diese »Metzelei napoleonischen Ausmaßes« und ihre Folgen zu sprechen kommen, würde er nicht in der zweiten Hälfte des Buches jedes Stück dreckige Wäsche waschen, das ihm in die Finger kommt.

»Hitchcock ist großartig, aber Vertigo?«

Dabei hätte der als Stuart Allen Koenigsberg geborene Filmemacher durchaus eine Menge interessanter Dinge zu erzählen. Zum Beispiel über seine Eltern. Der Vater »Billard-Hai, Buchmacher, ein kleiner, aber tougher Jude in schnieken Hemden und mit zurückgegelter Lackfrisur wie in einem klassischen Gangsterfilm. Ein preisgekrönter Schütze, der den Finger immer gern am Abzug hatte und eine Waffe trug, bis er im Alter von hundert Jahren starb, mit einem vollen Silberschopf und

Augen wie ein Adler.«

Oder die Mutter Nettie: »Die beiden passten zusammen wie Hannah Arendt und ein Gangsterboss. Sie waren uneins über alles außer Hitler und meine Schulzeugnisse. Aber trotz aller Wortgemetzel blieben sie siebzig Jahre lang verheiratet – um den anderen zu ärgern, vermute ich.« Der Großvater hatte zwar Geld mit einer Taxiflotte und Kinos gemacht, verlor aber alles in der Weltwirtschaftskrise. So war die Kindheit des 1935 geborenen Allen in Brooklyn ziemlich

karg. Die Mutter hielt die Familie mit einem Büro-Job über Wasser, der Vater kellnerte und gab sein Geld für illegale Lotterien und Geschenke aus. Trost fand der begabte Junge in Coney Island und im Kino. Gelesen habe er in seiner Kindheit nur Hefte und Pulp-Romane, mit Kierkegaard und Ionesco begann er erst, »um die Mädchen zu beeindrucken«. Auch sonst kokettiert Allen gern mit seinen Bildungslücken: »Hamlet habe ich noch nie live auf der Bühne gesehen und 'Unsere kleine Stadt'

überhaupt noch nicht, weder im Theater noch sonst wo. Ich habe weder Ulysses gelesen noch Don Quijote, nicht Lolita, nicht Catch-22, nicht 1984, keinen Roman von Virginia Woolf, E. M. Forster, D. H. Lawrence. Nichts von Dickens oder den Brontës. Andererseits bin ich einer der wenigen aus meinen Kreisen, der Joseph Goebbels' Roman gelesen hat.« Er kokettiert auch mit der Unabhängigkeit seines Geschmacks: »Ich mag Chaplin lieber als Keaton. Ich war nie ein Fan von Katherine Hepburn; 'Manche

mögen’s heiß' oder 'Leoparden küsst man nicht' fand ich überhaupt nicht witzig. Hitchcock ist großartig, aber Vertigo? Lubitsch ist genial, aber Sein oder Nichtsein überhaupt nicht lustig.«

Und so geht es weiter: Unterhaltsam, anekdotenreich, mit einem gewissen Hang zur Aufzählung und zu Witzen, deren Selbstironie manchmal etwas aufgesetzt wirkt. Soll man ihm glauben, dass er wirklich vor seinem 20. Geburtstag weder Kafka noch Shakespeare gelesen hat, oder klingt das nur gut?

Das jüdische Milieu seiner Kindheit, das Leben im Viertel Flatbush und die jüdische Highschool haben auch in der Autobiographie wenig Spuren hinterlassen, außer dass Allen gern betont, dass

er nicht an Gott glaubt.

Über seine Arbeit erfährt man ebenfalls viel zu wenig. Immerhin: Als Filmemacher sei er kein Perfektionist, er lasse die Schauspieler machen und hasse endlose Diskussionen über das Rollenverständnis. »Ich mache gerne Filme, aber mir fehlt die Hingabe von Spielberg oder Scorsese.« Das haben wir schon gemerkt. Außerdem komme er vom Schreiben, ein gelungenes Drehbuch sei das Wichtigste. Auch was ganz Neues. »Aus einem miesen Skript kann kein guter Film werden.« So, so.

Alles, was

man ansonsten über Allens Arbeitsweise weiß, spricht allerdings dafür, dass der Regisseur hier die Unwahrheit sagt. Und jetzt könnte man folgern: Wenn er hier die Unwahrheit sagt, dann vielleicht auch … »Aber dazu später« – wie Woody Allen selbst nicht weniger als 15 Mal in seinen Buch formuliert.

Außer zu frühen Erfolgen wie Der Stadtneurotiker oder Manhattan hat der Filmemacher im Grunde gar nichts zu sagen: Seine Erinnerungen hasten chronologisch von Film zu Film, und häufeln Banalitäten aneinander: Dass er Jack Nicholson ursprünglich für Hannah und ihre Schwestern wollte, ist noch bemerkenswert, aber wen interessiert, dass er mit Dianne Wiest immer noch befreundet ist? Nichts dagegen liest man über Ästhetisches, fast nichts über die Motive, die man als Kritiker Allen gern andichtet: Psychoanalyse, Mythologie, Spiele mit filmhistorischen Referenzen. Dafür erfahren wir, wer sich bei Dreharbeiten den Magen verdorben hat.

Hier will sich einer ungern in die Karten blicken lassen. So ist die Lektüre vor allem für Allen-Fans enttäuschend. Dieser Künstler ist viel langweiliger als gedacht. Woody Allen stilisiert sich als Menschenhasser und Frauenheld. Und da sind wir wieder beim Thema, das untergründig diese Autobiographie dominiert: »Von den vielen Frauen, mit denen ich in meinem Leben was hatte, war kaum eine viel jünger als ich.« Will sagen: An den Farrow-Vorwürfen ist nichts dran. Stimmt aber nur halb, denn Ehefrau Soon-Yi ist 35 Jahre jünger. Wenn du geschwiegen hättest …

Es ist natürlich überflüssig, und auch etwas sinnlos, sich darüber, wie manche jetzt, zu mokieren, dass ein fast 85-jähriger eine altmodische Sprache hat: statt von Geld von »Kröten« redet, und von »spachteln« statt essen schreibt.

Das ist auch einfach eine Klassenfrage, und Allen entpuppt sich hier als Abkömmling eine Kleinbürgerschicht, der von seiner Sprache und seiner Mentalität, dem Niveau seines Denkens diese Schicht nie verlassen hat – mag er auch eine Weile als »Intellektueller« gegolten haben (»wegen der Hornbrille«, sagt Allen selber), und der Lieblingsregisseur der cinephilen Hipster der 70er und vielleicht noch 80er Jahre gewesen sein.

Peter Körte hat das sehr gut in der FAS gut

zusammengefasst:

»Es gab ja mal eine Zeit, in der Woody Allen in studentischen und bildungsbürgerlichen Kreisen ein Idol war. Der Stadtneurotiker wurde zum Bild des Mannes, der kein Macho und kein Draufgänger mehr war, sondern offen von seinen Phobien und Macken sprach und damit die Frauen herumkriegen wollte. Allen war mit seinen Filmen der Spezialist für die Abgründe in

Paarbeziehungen und die Ängste der intellektuell Ambitionierteren. Ein Meister der Ostküsten-Sophistication, der intelligenten Komödie, dem man dann vorhielt, dass er nicht immer lustig sein wollte und sich an Filmen im Geiste Ingmar Bergmans versuchte.«

Mehr war es vielleicht nie mit Allen, und um sich wirklich die alten Filme noch einmal vorzunehmen und nicht auf Sexismus, aber auf ästhetische Substanz zu untersuchen, fehlt mir gerade die Lust.

Zum Fremdschämen ist Allens Sprache aber auch wieder kein Grund, und auf Englisch klingt das alles auch nur halb so ranzig – den gleich vier Übersetzern, die in den letzten Wochen offenbar Sonderschichten und schlaflose Nächte im Home-Office eingelegt hatten, hätte nur in jedem Fall ein bisschen Zeit für Koordination und Feinschliff gut getan.

Ungerecht wird es, wenn selbst nicht gerade junge Kritikerinnen in ihren Rezensionen Allen sein Alter vorhalten, und »altbackene Vokabeln«. Klar: Viele seiner Sprüche sind aus der Zeit gefallen. Aber wenn einer um den eigenen Anachronismus weiß, dann er, der immer wieder betont hat, und in seinen Filmen zeigt, dass er die Gesellschaft historischer Filmstars der großen Studio-Ära jeder Gegenwart vorzieht, und dass er lieber in den zwanziger und dreißiger Jahren leben würde als heute.

Wer dann auch noch Allen vorwirft, er habe von den Farrow-Vorwürfen bis heute nichts verstanden, der hat selber offenbar nicht verstanden, dass Allen ein Opfer der neuesten gesellschaftlichen Mode ist: Der Mode, im Zweifel gegen den Angeklagten zu entscheiden, vor allem, wenn dieser ein alter, weißer, jüdischer Mann ist, ein Opfer der neuen Neigung, juristische Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit zu führen, medial vorzuentscheiden, oder gleich den Medien-Pranger zu

ersetzen.

Und ein Opfer des Opportunismus einer Industrie, die wie immer bereit ist, für den Profit über Leichen zu gehen.

Allen sieht sich als Opfer einer Hexenjagd. Er zitiert Alan Dershowitz' Formel »Schuldig bei Verdacht« und die ansonsten sehr faire Rezension von Petra Kohse (»Berliner Zeitung«) muss ausgerechnet an dieser Stelle dann nachsetzen, Allen hole »sich damit ausgerechnet einen Anwalt Donald Trumps zur Seite«. Das war Derhowitz ja auch, die Pointe aber verschweigt die Rezensentin: Alan Dershowitz war nämlich vor allem der Anwalt von Mia Farrow im Sorgerechtsstreit.

So spalten sich auch die Journalisten in Pro/Contra-Lager. Schade.

Allen zitiert noch aus Lillian Hellmans »Zeit der Schurken« und rechnet den Lesern vor, was er alles als Regisseur für Frauen getan habe. Und er habe ihnen immer exakt das Gleiche gezahlt wie Männern. Dass er all das überhaupt erwähnen muss, ist traurig genug. Wie gesagt – eine Tragödie.

+ + +

Eine ganz andere Frage ist nun aber die, ob irgendetwas an diesem Buch Anlass geben könnte, seine Veröffentlichung zu verhindern.

Es war pervers, wie mit dem Argument, Allen habe sich »nie überzeugend mit den Vorwürfen seiner Tochter auseinandergesetzt«, genau diese Auseinandersetzung verhindert werden sollte. Dies ist die Gesinnung von Hexenjagden und stalinistischen Schauprozessen: Die einzig akzeptable Reaktion des Angeklagten auf eine Anklage bleibt ein Schuldeingeständnis, alles andere wirkte strafverschärfend und verstockt.

Ein paar Autoren haben hierzu intern einen offenen Brief an den Rowohlt-Verlag formuliert und Unterschriften für ihn gesammelt.

Der Text musste nicht mehr veröffentlicht werden, weil der Verlag dankenswerterweise schon vorher diesem Angriff auf Grundrechte und Vernunft eine klare Absage erteilt hatte.

Er soll hier trotzdem veröffentlicht werden, denn sein Inhalt ist zeitlos.

+ + +

»Literatur ist frei und muss es bleiben. Zensur findet nicht statt!

Solidarität mit dem Rowohlt-Verlag – ein offener Brief für die Verteidigung uneingeschränkter Publikationsfreiheit«

Wir, die Unterzeichnenden, verwahren uns gegen jede Form der Einschränkung, auch indirekter Art, der Publikationsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland.

Mit Sorge sehen wir den Versuch einer öffentlichen Kampagne Einzelner gegen den Rowohlt-Verlag mit dem Ziel, die Veröffentlichung der Autobiographie von Woody Allen zu verhindern. Dies ist grundsätzlich falsch. Zusätzlich geschmacklos wirkt dieser Versuch, weil er mit Rowohlt ein Verlagshaus trifft, das in seiner Geschichte bereits mehrfach – nicht nur während der NS-Diktatur – Opfer von Zensur und Zensurkampagnen wurde.

Der Rowohlt-Verlag soll und darf die Autobiographie von Woody Allen veröffentlichen, wenn er dies publizistisch für angemessen hält. Diese uneingeschränkte Publikationsfreiheit ist allgemein und ein hohes Gut, höher, als der Wert jedes einzelnen Buches.

Die deutsche Öffentlichkeit hat ein Anrecht darauf, dass Verlage ohne Beeinflussung von außen, durch moralisierende und emotionale Kampagnen, oder durch »Bürgerwehren« welcher Art auch immer, ihre Bücher veröffentlichen können.

Gerade in Zeiten rechtsextremistischer Hetze und Kampagnen von »Wutbürgern« gegen öffentlich-rechtliche Medien und der Propaganda gegen angebliche »Lügenpresse« ist diese Freiheit zu verteidigen. Der Artikel 5 des Grundgesetz' sagt

unmissverständlich: »Zensur findet nicht statt«. Das gilt nicht allein für staatliche Behörden, sondern für alle Bürger, für gesellschaftliche Institutionen und alle Bereiche unser Gesellschaft.

Schon dem Verdacht von Zensur gilt es vorzubeugen. Darum treten wir ein für die uneingeschränkte Publikationsfreiheit an den Rändern unserer Gesellschaft, wie in ihrer Mitte.

Bücher sind immer wieder anstößig gewesen. Sie werden nicht geschrieben, um jedem zu gefallen. Gerade darin liegt ihr Wert.

Das gilt auch für die Autobiographie von Woody Allen, die wir nicht kennen, und daher inhaltlich gar nicht bewerten können.

Selbsternannte Wächter gesellschaftlicher Tugend und Reinheitsbrigaden exquisiter Milieus können den kontroversen Austausch einer breiten Öffentlichkeit nicht ersetzen. Sie allein, und auch sie niemals abschließend, kann beurteilen, wie ein Buch zu bewerten ist.

Woody Allen, Ganz nebenbei. Rowohlt Verlag, 2020. 25€ (Hardcover)