Rückkehr nach Ithaka

The Return

| I/GR/GB/F 2024 · 116 min. · FSK: ab 16 Regie: Uberto Pasolini Drehbuchvorlage: Homer Drehbuch: Edward Bond, John Collee, Uberto Pasolini Kamera: Marius Panduru Darsteller: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer, Marwan Kenzari, Claudio Santamaria u.a. |

|

|

| Statt Spektakel Charaktere... | ||

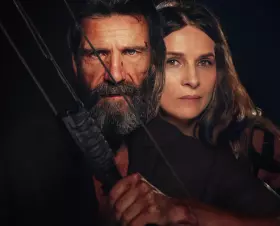

| (Foto: Piffl Medien) | ||

Das Elend von Troya

Uberto Pasolini erzählt die Heimkehr des Odysseus ohne Götter, Monster und mythischen Lärm, dafür mit einer ungewohnten psychologischen Klarheit und beunruhigend gegenwärtig

Manchmal genügt ein einziger entschlossener Schnitt, um einen megamythologischen Stoff von all seinem dekorativen Ballast zu befreien. Uberto Pasolini macht genau das in Rückkehr nach Ithaka: Er nimmt Homers Epos, dreht es einmal um die eigene Achse, schneidet die Götter heraus, die Monster, die Sirenen, die mythologischen Ausweichmanöver. Was übrig bleibt, ist ein rohes Skelett aus Schmerz, Scham und Geschichte. Ein Stoff, der nicht länger antik wirkt, sondern wie eine dringliche Gegenwartsdiagnose: das Elend von Troya, das in unsere kriegsversehrte Gegenwart hineinspricht, ohne ein einziges aktuelles Bild bemühen zu müssen.

Ralph Fiennes trägt diese Entblößung des Mythos in seinem Körper. Fünf Monate hat hat Fiennes für diesen Film trainiert, um jene sehnige, zerschundene Gestalt zu werden, die Pasolini für seinen Odysseus wollte – ein Körper, der nicht wie aus dem Fitnessstudio kommt, sondern wie von Wellen, Schlachten und Schuld gekerbt ist. Fiennes spielt diesen Mann nicht als Held, sondern als Überlebenden. Als jemanden, der sich heimschleppt, statt heimzukehren. Voller Zurückhaltung, Scham, Lebensmüdigkeit und einer Wahrheit, die man nicht in Worte fassen kann. Selten hat eine Figur den Krieg so unaufdringlich und so unerträglich in ihren Bewegungen getragen.

Juliette Binoche setzt als Penelope einen Kontrapunkt, der sich nicht auf reine Loyalität reduzieren lässt. Ihre Penelope ist eine Frau, die in ihrem eigenen Heim belagert wird, eine, die höflich drangsaliert und politisch entmündigt wird, aber dennoch nie zur passiven Ikone gerinnt. Binoche spielt sie als kluge Beobachterin des männlichen Machtballetts, als jemand, der seine eigene Handlungsfähigkeit unter widrigsten Bedingungen bewahrt. Und Charlie Plummer zeigt als Telemachos, wie Gewalt vererbt wird: nicht als Schicksal, sondern als schleichende Kontamination. Die Wut seines Jugendlichen ist glaubhaft, ungeschönt. Und ist zugleich ein düsterer Kommentar auf Vaterschaft und Krieg.

Pasolinis entschiedenster Eingriff in den Originalstoff ist die Absage an das Spektakel. Der Film konzentriert sich ausschließlich auf die zweite Hälfte des Epos, jene Heimkehr, die ohne Irrfahrten, Monster und Zauberwesen auskommt. Alle übernatürlichen Winde sind gestrichen, sodass Platz entsteht für ein komplexes psychologisches Kammerspiel, getragen von Marius Pandurus unaufdringlich, zurückgenommener Kamera. Diese Zurückhaltung ist kein Mangel, sondern fast so etwas wie die Signatur des Films: Er flüstert, wo andere Interpretationen dieses Stoffes laut werden würden.

Bemerkenswert ist Pasolinis neues Ende. Penelope will nicht länger die schweigende Verwalterin der Abwesenheit sein, sie will die Traumata ihres Mannes kennen, um gemeinsam vergessen zu können, statt jeweils allein nicht zu vergessen. Dieser Perspektivwechsel macht die Geschichte plötzlich modern: Die Heilung ist ein gemeinsamer Akt, das Schweigen wird geteilt, die Erinnerung beginnt zu arbeiten statt zu erstarren.

Auch moralisch wagt der Film eine Ehrlichkeit, die jenseits der üblichen Heldenmythen liegt. Niemand ist unschuldig, stellt Pasolini fest. Penelopes Bewerberrituale sind kein harmloses Gesellschaftsspiel, sondern die Vorstufe zum Gemetzel. Telemachos’ Gewalt ist kein heroischer Impuls, sondern eine erschütternde Antwort auf ein System, das ihn über Jahre deformiert hat. Odysseus wiederum muss mit der Erkenntnis leben, dass der Tod seiner Gefährten und das Elend von Troya „sein eigenes Werk“ sind.

So unsexy diese Antike auf den ersten Blick wirkt, so sexy ist der Mut, sie von ihrer Überhöhung zu befreien. Was bleibt, ist ein klares, intensives Drama über Schuld, Heimkehr, Familienbindung und den langen Nachhall der Gewalt. Ein Film, der statt Spektakel Charaktere zeigt, statt Mythos Menschlichkeit, statt Triumph die Wunde.