Der Helsinki Effekt

The Helsinki Effect

| Finnland 2025 · 93 min. · FSK: ab 6 Regie: Arthur Franck Drehbuch: Arthur Franck Musik: Patrik Andrén, Uno Helmersson Schnitt: Markus Leppälä, Arthur Franck |

|

|

| Ein außergewöhnlich origineller Dokumentarfilm... | ||

| (Foto: Rise and Shine Cinema) | ||

- »Kekkonen trinkt unglaublich viel Kaffee« – von Katrin Hillgruber

- Verhandlungen statt Rüstungswettlauf – von Rüdiger Suchsland

»Kekkonen trinkt unglaublich viel Kaffee«

Anatomie eines Weltereignisses: Arthur Francks Dokumentarfilm Der Helsinki Effekt über die KSZE-Abschlusskonferenz 1975

Einen Film ohne einen einzigen Drehtag herzustellen, hatte sich der finnische Dokumentarist Arthur Franck im Herbst 2021 vorgenommen. Also begab er sich ins Archiv des staatlichen Fernsehens und sichtete 240 Stunden Material zum größten Ereignis in der jüngeren finnischen Geschichte: dem dreitägigen Abschluss der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die vom 30. Juli bis 1. August 1975 in Helsinki stattfand. Zu sehen sind wartende, rauchende, sich versprechende und gähnende Fernsehkorrespondenten aller Länder – fast durchweg Männer. Das vermittelt viel Zeitkolorit und eine amüsante, plastische Vorstellung von der zeitlichen Dimension der Mammuttagung, der größten seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Die Staatschefs und Außenminister Europas mit Ausnahme von Andorra und Albanien nahmen daran teil, hinzu kamen Kanada und die USA.

Arthur Franck ging es darum, die Schönheit der Diplomatie zu zeigen, wie er sagt: »Der Helsinki Effekt ist ein archivarischer Traum vom Kalten Krieg, bei dem es mehr um Geschichtsschreibung als um Geschichte an sich geht. Im Grunde ist der Film ein atmosphärisches Stimmungsbild, das von den Windmühlen der Geschichte angeheizt wird.« Erlesen schön ist auf jeden Fall auch heute noch der Ort, an dem im Sommer 1975 der Geist von Aufbruch und Versöhnung wehte: Alvar Aaltos Finlandia-Halle im Zentrum Helsinkis. Nähert man sich dem letzten Werk des Architekten zu Fuß von der belebten Hauptstraße Mannerheimmintie aus, wirkt das langgestreckte Konzert- und Kongressgebäude eher zurückhaltend und im besten Sinne demokratisch. Das in Schwarz gehaltene Erdgeschoss staucht den optischen Eindruck, ehe der Blick nach oben geht, zu den Obergeschossen aus weißem Südtiroler Nuvolato-Marmor. Der ursprüngliche Carrara-Marmor hatte sich seit der Fertigstellung des Gebäudes 1971 bereits zweimal wegen der rauhen nordeuropäischen Witterung in unästhetische Falten gelegt. Kommt man jedoch von der Töölö-Bucht auf das Gebäude zu, so wie im Sommer vor fünfzig Jahren die Konferenzteilnehmer wie der breit grinsende Bundeskanzler Helmut Schmidt in ihren Limousinen, ragt das funktionale Bauwerk imposant in die Höhe.

Auch die erlesene Innenausstattung, für die Alvar, Aino und Elissa Aalto jedes Detail persönlich auswählten, steht für den exquisiten finnischen Geschmack. Er ist überall dezent präsent, etwa in U-Bahnhöfen, zahlreichen Art-Déco-Restaurants, Porzellanmanufakturen oder in den auffälligen Säulen des Parlamentsgebäudes – hier erklärte die Republik am 6. Dezember 1917 ihre Unabhängigkeit.

Für das »Finlandiatalo« (Finnlandhaus) entwarfen die Aaltos schwarz-goldene Beistelltischchen in Wolkenform. Lange gewundene Marmorbänder winden sich als Tresen um die luftigen Garderoben, knallrote schmale Sofas verheißen Entspannung. Für die Sessel im Kammermusiksaal mit gut 300 Plätzen wählten die Designer Bezüge in dunklem Beerenrot. Im Parkett sind kreisrunde goldene Deckel eingelassen, unter denen sich profane Steckdosen verbergen. In der Philharmonie mit ihren 1750 Plätzen dominiert das Blauweiß der finnischen Nationalfahne.

Der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte am 1. August 1975 waren 672 Tage Vorarbeit vorausgegangen, auch das zeigt Francks Film detailliert. Auf dem riesigen sechseckigen Tisch waren französische Länderschilder platziert: Westdeutschland beziehungsweise die République Fédérale d‘Allemagne, vertreten durch Bundeskanzler Helmut Schmidt, hatte darauf bestanden, neben der République Démocratique Allemande und damit Erich Honecker zu sitzen. Im üblichen englischen Alphabet hätten Finnland und Frankreich die Deutschen getrennt.

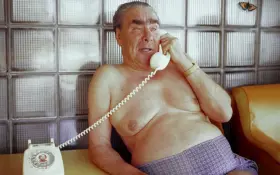

Jahrelang hatte die Sowjetunion ihren kleinen neutralen Nachbarn Finnland zur Abhaltung einer blockübergreifenden Konferenz gedrängt, mit der die in Jalta festgelegten Nachkriegsgrenzen zementiert werden sollten. Finnlands beliebter Präsident Urho Kekkonen – in der Finlandia-Halle mit einem Porträt in Gold verewigt – traf den sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew mehrfach zur Vorbereitung, unter anderem in Wladiwostok. »Kekkonen trinkt unglaublich viel Kaffee, und ich bete in Gedanken an Gott um Tee«, wird Breschnew in einem der einstigen Geheimprotokolle zitiert, die Franck einsehen konnte.

Der Running Gag seines Films besteht jedoch darin, dass die Aussagen Breschnews und seines Kontrahenten Henry Kissinger nicht einfach von Sprechern verlesen werden: Der Regisseur ließ durch – im Film angekündigte – Künstliche Intelligenz (Voice AI) die brummigen Stimmen des in der Ukraine geborenen Russen und des fränkischen Amerikaners nachbilden. Mit beiden grimmig-charmanten Herren tritt er in einen fiktiven Dialog. Auch wenn das manchmal allzu flapsig wirkt: Alle Aussagen der beiden Politiker sind belegt, etwa wenn sich US-Außenminister Kissinger mokiert: »Die Konferenz kann niemals mit einem sinnvollen Dokument enden. Von mir aus können sie es in Suaheli schreiben.« In seinen Memoiren »Diplomacy« (1994) revidierte er diese Haltung grundlegend: »Die Europäische Sicherheitskonferenz hatte eine wichtige Doppelrolle zu spielen: In ihrer Planungsphase mäßigte sie das sowjetische Verhalten in Europa, und danach beschleunigte sie den Zusammenbruch des Sowjetimperiums.«

Der titelgebende Schmetterlingseffekt der KSZE-Konferenz entstand vor allem durch den sogenannten dritten Korb, auf den Westeuropa, die USA und Kanada größten Wert legten. In ihm ging es um die Menschenrechte: die Freiheit der Auswanderung sowie Familienzusammenführung, Pressefreiheit und den kulturellen Austausch über Blockgrenzen hinweg. Mit der KSZE-Schlussakte lag erstmals ein Dokument mit verbrieften Rechten vor, auf das sich Dissidenten und Bürgerrechtsbewegungen im Warschauer Pakt berufen konnten, so dass sich überall sogenannte Helsinki-Gruppen bildeten. Das hatte die sowjetische Delegation nicht bedacht. Diese Entwicklung führte zu Bewegungen wie der polnischen Gewerkschaft Solidarność und kulminierte schließlich 1989 im Fall der Berliner Mauer. Dennoch hinderte der Vertrag von Helsinki die Sowjetunion nicht daran, 1980 in Afghanistan einzumarschieren – mit verheerenden Folgen, die bis heute andauern.

Die Metapher des Korbs nimmt Arthur Franck wörtlich, indem er sie mit Basketballszenen unterlegt. Vor allem durch das Footage-Material aus Fernsehstudios, die durch die wochenlange Berichterstattung an ihre Grenzen kamen, gelingt ihm ein lebendiges und witziges Dokument über ein an sich trockenes Thema. Seine Metaphorik des Wörtlich-Nehmens bringt Gläser ins Bild, aus denen Keimlinge wachsen oder allerhand Illustrationen des Begriffs »Détente«, Entspannung. Denn mit Helsinki 1975 ging endgültig der Kalte Krieg zu Ende.

Nach der Unterzeichnung am 1. August 1975 um 17 Uhr gab es Champagner und Erdbeeren aus Suonenjoki. Die finnischen Gastgeber empfanden die Abschlusskonferenz, der zwei vorbereitende vorausgegangen waren, als eine Art Weihnachten im kurzen, ohnehin euphorischen finnischen Sommer. Rund um den kommenden 1. August ist ein großes Jubiläumsfest geplant. Derweil verstärkt Russland seine Militärpräsenz an der geschlossenen, 1340 Kilometer langen Grenze zum NATO-Mitglied Finnland. Es ist die Hoffnung auf den Schmetterlingseffekt, die neben der Musik von Uno Helmersson und Patrik Andrén diesen außergewöhnlich originellen Dokumentarfilm vorantreibt. Fünfzig Jahre später erscheint sie nötiger denn je.

Verhandlungen statt Rüstungswettlauf

Was unserer Gegenwart fehlt: Arthur Francks Dokumentarfilm erinnert unterhaltsam an die KSZE-Verhandlungen 1975, zeigt die Vorzüge der Entspannungspolitik der 1970er Jahre und ist plötzlich überaus aktuell

»Die europäische Sicherheit macht mir Sorgen. Ich denke, wir werden da reingezogen.« (Richard Nixon)

»Wir sind da schon ziemlich tief drin.« (Henry Kissinger)

»Ich weiß. Lass mich dir eines sagen: Wenn es europäische Sicherheit gibt – dann kannst du die NATO so gut wie vergessen.« (Nixon)

»Davon bin ich auch überzeugt.« (Kissinger)

»Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass die NATO sowieso erledigt ist. Nur unter uns gesagt.«

Ein Dialog zwischen US-Präsident Richard Nixon und seinem Sicherheitsberater, Chefdiplomaten und späterem Außenminister Henry Kissinger aus dem Jahr 1972, der Vorbereitungsphase der KSZE-Konferenz, und einer der interessantesten Momente dieses Films.

Die USA standen dem Unterfangen einer Europäischen Sicherheitskonferenz nämlich zunächst ablehnend gegenüber, denn schlaue Außenpolitiker wie Nixon und Kissinger ahnten, dass entsprechende Abkommen die Rolle der USA als westliche Führungsmacht in Frage stellen würde.

Dieser Dialog ist auch insofern bis heute so relevant wie verräterisch, weil er zum einen die tiefe Skepsis der USA gegenüber der NATO zeigt. Darüber hinaus aber legt er offen, dass die NATO für die US-amerikanische Außenpolitik keineswegs die in Sonntagsreden gern propagierte Wertegemeinschaft ist, sondern ein rein funktionales Instrument, um europäische Eigenständigkeiten zu verhindern, und die eigenen westeuropäischen Verbündeten unter Kontrolle zu halten.

+ + +

Die Welt im Jahre 1975 war in starre Blöcke geteilt, ideologisch, ökonomisch, machtpolitisch. Auch wenn der Kalte Krieg seit Ende der Sechziger Jahre ein Tauwetter erlebte, schwebte immer noch die Drohung gegenseitiger atomarer Vernichtung über der Welt.

Darum ging es bei der »Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« kurz: KSZE, die seit 1969 verhandelt wurde, und deren viele, feinaustarierte Abkommen vor fast 50 Jahren, am 2.August 1975 in Helsinki von 35 Staaten verabschiedet wurden: Um Abrüstung, gegenseitige Sicherheitsgarantien und um die kleinen menschlichen Dinge wie Reisefreiheit – kurz: um den Friedensvertrag, den Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nie hatte.

»Der Kalte Krieg ist vorbei!«

titelte denn auch der Spiegel etwas voreilig nach der Konferenz.

+ + +

All das schildert der Film sehr unterhaltsam und leicht konsumierbar. Regisseur Arthur Franck arbeitet mit viel und ungewöhnlichem Archivmaterial, kurzen animierten Passagen und KI-generierten Off-Stimmen der Beteiligten, die die kürzlich erst freigegebenen Abschriften der diplomatischen Dialoge in Ton-Form bringen.

Wie beispielsweise in einem Dialog zwischen dem sowjetischen Staatschef Leonid Breschnew und Henry Kissinger:

»Als ich gestern Abend nach Hause kam, zeigte mir meine Frau ein Bild in der Zeitung. Sie sagte: 'Dr. Kissinger hat abgenommen.' Ich sagte: 'Nein. Das liegt an dem Foto.'«

»Ihre Frau ist eine großartige Diplomatin.«

Dies ist nur einer von vielen Momenten in diesem Film, der die Staatsmänner aller Seiten als Menschen zeigt, als ganz normale Leute, die über ihr Gewicht reden, über ihre Familie, über Pepsi Cola, oder über Dritte lästern, die gerade nicht im Raum sind, egal welchem Block sie angehören.

+ + +

Pünktlich zum 50. Jubiläum der Helsinki-Konferenz am 2. August 2025. Der Helsinki Effekt vom finnischen Regisseur Arthur Franck ist ein dokumentarischer Essay, der die KSZE-Schlussakte als ein weithin unterschätztes Ereignis präsentiert: Tatsächlich wurde Helsinki bereits wenige Jahre nach Unterzeichnung im Westen aller ursprünglichen Kritik zum Trotz beinahe mythologisiert als Bezugspunkt der osteuropäischen Bürgerrechtsbewegungen – und spätestens seit 1989/1990 stilisierte man die Konferenz zu einem geopolitischen Wendepunkt und Eisbrecher im Kalten Krieg. Manche Historiker sehen das heute mindestens differenzierter.

Zur Initialzündung von »Helsinki« wurde eine Rede Leonid Breschnews in Budapest:

»Die zentrale Frage der europäischen Sicherheit ist die Unverletzlichkeit der europäischen Grenzen, wie sie sich im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs herausgebildet haben. Es wäre sehr wichtig, zu diesem Zweck eine entsprechende internationale Konferenz einzuberufen und die letzten Überreste des Zweiten Weltkriegs vollständig zu beseitigen.«

+ + +

Der Helsinki Effekt ist ein Film in zwölf Kapiteln. Über die Kunst der Diplomatie und über eine Konferenz, die sehr viel veränderte.

Der Film ist vor allem ein Lob und eine Verteidigung der Diplomatie: »Der Diplomat ist ein seltsames Wesen: wachsam, höflich, geduldig, rücksichtslos.«

Franck erklärt geduldig: Um Konflikte zu lösen und Gewalt zu vermeiden, muss man verhandeln. Verhandlungen erfordern aber den Willen beider Seiten, Kompromisse zu schließen. Wohlgemerkt: beider Seiten! Es geht in der Diplomatie nicht um Gut und Böse, oder ums Recht-Haben. Es geht darum, dass Länder sich über gemeinsame Interessen verständigen.

Der Regisseur Franck gibt sich viel Mühe, die Konferenz zu dramatisieren und für heutige Zuschauer konsumierbar zu machen, ohne einzelne Politiker zu Helden zu machen. Das entpuppt sich als schwieriges Unterfangen.

Denn einerseits möchte Franck dieser Staatskunst ihre Würde geben, und im Publikum einen Sinn für den Ernst der damaligen Lage und der Verhandlungen schaffen, zugleich die Menschlichkeit aller Beteiligten betonen. Doch im selben Moment will er einen – nach

heutigen Maßstäben und dem eher schlichten Mainstreamgeschmack entsprechend – »unterhaltsamen« Film machen. Darum gibt es hier allerhand bemühte Witze und manchmal eine Betonung des Banalen, die auf Kosten der eigentlichen Geschichte und ihres Ernstes geht.

+ + +

Der Film arbeitet mit einer suggestiven Montage und verfällt am Ende in Triumphgesten, indem er sich die – unter Historikern sehr wohl umstrittene – allzu eingängige These zu eigen macht, nach der die Konferenz von Helsinki gewissermaßen der entscheidende Schritt zum zukünftigen Zusammenbruch des Ostblocks und Fall des Eisernen Vorhangs gewesen sei.

Beispielsweise legt er über das Bild, auf dem der sowjetische Staatschef Leonid Breschnew im Augenblick seiner Unterschrift unter das KSZE-Dokument zu sehen ist, den tendenziösen Kommentar:

»Dieser Mann ist im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Er weiß es nicht. Und ihm bleibt nicht genug Lebenszeit, um zu erfahren, welche Auswirkungen seine Unterschrift auf dem Dokument haben würde.

Er ist natürlich nicht der Einzige, der das nicht weiß. Tatsächlich ist sich niemand in diesem Raum darüber im Klaren, welche Ereignisse er im Augenblick auslöst, die zu einem epochalen Umbruch führen würden.«

Der Regisseur bemüht dazu die Chaos-Theorie: »In der Chaos-Theorie bezeichnet der Schmetterlingseffekt die empfindliche Abhängigkeit eines deterministischen nichtlinearen Systems von den Anfangsbedingungen, wonach nicht vorhersehbar ist, wie sich kleinste Änderungen langfristig auswirken.«

Der Zusammenbruch des Ostblock sei sozusagen ein unvorhersehbarer Nebeneffekt der KSZE-Konferenz gewesen.

Doch das alles bleibt wie gesagt eine reine Behauptung.

US-Außenminister und Realist Henry Kissinger, der heimliche Star dieses Films, sah alles schon damals erheblich nüchterner:

»The Sovietunion will not be overthrown without noticing it. And certainly not because of free circulation of newspapers.«

Der Helsinki-Effekt war kein Schmetterlingseffekt.

+ + +

Man entwickelt beim Zuschauen schnell eine große Sehnsucht nach dieser Zeit.

Ein bisschen Sinn für Geschichte und für die Relativität unserer Gegenwart hilft beim Anschauen allerdings sehr. Denn dann wird man immer mal wieder daran denken, dass auch unsere heutige Gegenwart mit ihren Wertvorstellungen in 50 Jahren ein bisschen albern und vergangen wirken werden – so wie das, was wir jetzt in diesem Film sehen.

Aber das Vergangene hat seine eigene Würde. Und an diese Würde erinnert dieser Film.

Natürlich liegt es nahe, heutigem Zeitgeist entsprechend zu meckern: Kaum eine Frau taucht in dieser Welt auf.

Es war die Zeit, in der große Männer Geschichte machten.

Allerdings machten sie tatsächlich Geschichte. Sie sprachen miteinander, sie verhandelten. Es ging um die Wirklichkeit, nicht um Moral und abstrakte Prinzipien. Und die Tatsache, dass diese Menschen manchmal zu viel tranken und manchmal schlechte Witze über Frauen machten, führte vielleicht dazu, dass

Atombombeneinsätze und Weltkriege verhindert wurden – jedenfalls hat man miteinander über alle ideologischen Differenzen hinweg gesprochen und Kompromisse gefunden und dabei einen großen Ernst an den Tag gelegt.

Diesen Ernst und diese Verhandlungsoffenheit auch heute in den Auftritten heutiger Politiker wie Donald Trump und Wladimir Putin, Friedrich Merz und Annalena Baerbock zu finden, fällt schwer.

+ + +

Er ist auch ein Beitrag zu politischen Fragen der Gegenwart An diesem Mittwoch-Morgen ging ein Manifest für den Frieden durch die Nachrichten. Darin erinnerten über 100 Erstunterzeichner, darunter viele prominente Politiker der SPD, an die Entspannungspolitik der 1960er und 1970er Jahre, und forderten »eine Strategie der Deeskalation

und schrittweisen Vertrauensbildung« in Europa.

Das Papier rekurriert auf die Entspannungspolitik der 1960er Jahre und erinnert an Willy Brandt, der »wie andere führende Politiker der damaligen Zeit die richtigen Konsequenzen aus der Perspektivlosigkeit der Rüstungsspirale gezogen« habe: »An die Stelle von Konfrontation und Hochrüstung traten Gespräche und Verhandlungen über Sicherheit durch Kooperation, Vertrauensbildung, Rüstungskontrolle und Abrüstung.«

Das

alles erinnerte an den Geist der KSZE-Schlussakte.

So funktioniert dieser Film auch wie eine Mängelanzeige für die politischen Verhältnisse unserer Gegenwart.

+ + +

Natürlich kann man das alles auch ganz leicht diffamieren: Kompromisse wurden gemacht, die den Prinzipienreitern und Moralisten beider Blöcke sehr faul vorkamen – vielleicht war es ein gutes Zeichen, dass Presse und Politik in Ost wie West die KSZE-Verhandlungen entweder in Bausch und Bogen verurteilten oder sie als nichtiges Diplomatenspiel ohne Folgen abtaten.

Dies zeigt ein sprechender Kommentar des US Fernsehens während der Helsinki-Konferenz:

»Anything the Soviets want, the Soviets get – that by political necessity is the Finnish motto. And President Breschnew wanted a well-organized, well-run European security conference here in Helsinki. And that’s what he got, run by his friends the Finns.«

Das war der Ton damals.

Was einem auch auffällt: Zwei Menschen, die wir hier sehen, wurden später brutal ermordet: Der schwedische Ministerpräsident Olof Palme und schon wenige Jahre später der italienische Ministerpräsident Aldo Moro.

Ein paar Mängel gibt es auch: Diese hochinteressante Geschichte erzählt der Regisseur nämlich um einiges zu umständlich. Vor allem aber fehlt ihm das Selbstbewusstsein. Arthur Franck scheint sein Interesse für Politik nämlich selbst etwas peinlich zu sein, er hat offenbar Angst, zu überheblich, spezialistisch, oder gar »nerdy« zu wirken. Das kompensiert er mit einem zu dick aufgetragenen, verklemmten und gelegentlich allzu forcierten Humor.

So hört man den Sprecher einmal

ans Publikum gerichtet sagen: »Okay, wenn Sie bisher noch nicht eingeschlafen sind, folgen Sie mir bis zum Ende.«

Das ist aber genau der falsche Zugang. Es wäre deutlich besser und souveräner gewesen, den Stoff kühl, trocken zu präsentieren und nicht zu versuchen, ihm einen Pseudo-Unterhaltungswert abzuringen.

+ + +

Arthur Francks Film ist also keineswegs perfekt. Aber er ist unbedingt sehenswert, weil er die erwähnte Sehnsucht bedient, und weil er schmerzhaft aufzeigt, was unserer Gegenwart fehlt.

Anmerkungen:

- Der Film kommt in der Originalfassung und in einer deutschen Fassung in die Kinos. Auch in dieser deutschen Fassung besteht mindestens die Hälfte des Filmtons aus englischer, russischer, finnischer und anderen Sprachen. Synchronisiert wurde nur die Erzählstimme. Sie wurde von Bjarne Mädel eingesprochen.

- In Bayern startet der Film diese Woche in Nürnberg im Kino Casablanca und in München im Monopol Kino ab Anfang Juli.

- der Film wird außer in regulären Kinoprogrammen auch in den nächsten Tagen in einigen Sonderpremieren mit anschließenden Gesprächen gezeigt.

Folgende Termine stehen fest:

- Braunschweig: Donnerstag, 12. Juni 2025, 19:00 Uhr, Universum Filmtheater, Braunschweig – zu Gast: Arthur Franck

- Lübeck: Donnerstag, 12. Juni 2025, 18:00 Uhr, Kommunales Kino Lübeck – eine Präsentation des Willy-Brandt-Hauses Lübeck in Kooperation mit den Nordischen Filmtagen Lübeck – zu Gast: Bernd Greiner (Gründungsdirektor des Berliner Kollegs Kalter Krieg)

- Dortmund: Donnerstag, 12. Juni 2025, 19:00 Uhr, Roxy Lichtspielhaus – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

- Leipzig: Freitag, 13. Juni 2025, 18:00 Uhr, Passage Kinos, Leipzig – zu Gast: Arthur Franck

- Freiburg: Freitag, 13. Juni 2025, 20:00 Uhr, Kommunales Kino/KoKi Freiburg – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

- Köln: Samstag, 14. Juni 2025, 17:00 Uhr, Odeon Kino – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

- Düsseldorf: Samstag, 14. Juni 2025, 19:00 Uhr, Metropol Filmkunstkino – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

- Berlin: Sonntag, 15. Juni 2025, 11:00 Uhr, BALI Kino – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

- Hamburg: Dienstag, 17. Juni 2025, 19:00 Uhr, 3001 Kino – zu Gast: Stefan Kloos, Produzent

Die Liste der den Film spielenden Kinos und Premieren wird unter dieser Adresse stets aktualisiert.