Vitalität unter fallenden Blättern |

|

|

| Gemütsschichtungen im Klassenzimmer: The World of Love, Gewinner des Fipresci-Preises | ||

| (Foto: Warsaw Film Festival · Yoon Ga-eun) | ||

Eindrücke vom 41. Warsaw Film Festival

Ein stilisiertes, rötlich verfärbtes Kastanienblatt ist das Signet des immer im Oktober stattfindenden internationalen Warsaw Film Festival (WFF) – auch wenn »Listopad«, polnisch für »der Monat der fallenden Blätter«, eigentlich den November meint. Das WFF wurde 1985 gegründet, als das Ende der kommunistischen Volksrepublik noch nicht absehbar war, selbst wenn seit 1978 Karol Wojtyła als Papst Johannes Paul II. amtierte, für seine Landsleute der ewige Hoffnungsträger der Freiheit. Für eine Ahnung von Freiheit sorgten beim Warschauer Filmfestival damals Reihen wie »Konfrontacje«. Den Namen des Papstes trägt nun eine vielspurige Hauptstraße in der Nähe des Warschauer Kulturpalasts. Für die Errichtung von Stalins ungeliebtem Geschenk mussten in den 1950er Jahren um die 600 Wohnungen plattgemacht werden, und das in einer Stadt, die im Zweiten Weltkrieg von der deutschen Wehrmacht zu 85 Prozent zerstört wurde. An manchen Gebäuden im historischen Zentrum sieht man noch Einschüsse – die großen Löcher stammen von den Gewehren der deutschen Besatzer, die kleinen von den Verteidigern der Polnischen Heimatarmee.

Seit genau einem Jahr bildet an der Marzwałkowska-Straße der Neubau des Museums für Moderne Kunst (MSN) in Gestalt eines schlichten weißen Quaders ein demokratisches Gegenüber zum sowjetischen Zuckerbäckerstil des gigantischen Palastes. Der Museumsentwurf stammt von dem Schweizer Architekten Christian Kerez. Unter dem Titel »Naher Osten, ferner Westen« sind in dem angenehm luftigen Gebäude gerade Exponate von Kyjiw bis Beirut zu sehen, die sich mit militärischer und kolonialer Gewalt auseinandersetzen.

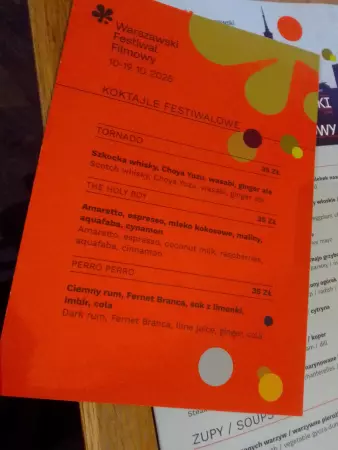

Man mag zur Architektur des Pałac Kultury i Nauki (Palast der Kultur und der Wissenschaften) stehen, wie man will: In seinen hohen, mit Stuck verzierten Innenräumen lässt es sich prächtig Filme schauen und anschließend in der Kneipe »Kulturalna« Dillsuppe, weißer oder roter Borschtsch oder eigens für das Festival kreierte Cocktails genießen. »Holy Boy« oder »Tornado« waren nach den 150 Filmen benannt, die der neue Programmdirektor Bartłomiej »Bartek« Pulcyn und sein Team ausgewählt hatten, darunter 100 Lang- und 50 Kurzfilme. Als gebürtiger Warschauer ist er dem Festival aufs Engste verbunden: »Als Sechzehnjähriger gehörte ich zu den ersten zehn Volunteers in der Geschichte des Warschauer Filmfestivals. Im Jahr darauf fragte mich der damalige Direktor, ob ich den Einsatz der Volunteers koordinieren wolle. Und seitdem war ich in verschiedenen Funktionen für das Festival tätig, zuletzt als Programmdirektor des Kurzfilm-Wettbewerbs.«

Warschau ist das Zentrum der polnischen Filmindustrie, die zu neunzig Prozent dort angesiedelt ist. »Deshalb ist es wichtig, dass hier ein großes Festival stattfindet«, sagt Bartek Pulcyn, »gleichsam als Magnet für die Filmindustrie, die polnische, die unserer Nachbarstaaten und die internationale – entsprechende Signale habe ich immer erhalten«. Eine bestimmte Agenda gebe es nicht, beteuert er, aber es ist ihm wichtig, »ein Schlaglicht auf jene Filme zu werfen, die es sich nicht leisten können, auf den allergrößten Festivals präsent zu sein. Deshalb erhalten wir unheimlich viele Einreichungen aus unseren Nachbarländern. Wir haben keine Mission, einen Fokus auf eine bestimmte Region zu richten, aber es passiert einfach, weil es so viele gute Filme aus Mittel- und Osteuropa gibt. Ansonsten kann man aber bei unserem Festival von Argentinien bis nach Neuseeland reisen.« Auch Filme mit LGBT-Inhalten wie der ukrainisch-griechische Satisfaction von Alex Burunova würden nicht gezielt ausgewählt, versichert er – entscheidend sei allein die Qualität.

Die fünfzehn Filme des diesjährigen Hauptwettbewerbs liefen alle in der palasteigenen Kinoteka. Alle Vorstellungen waren hervorragend besucht, besonderen Zulauf hatten allerdings die beiden polnischen Beiträge Brat (Brother) von Maciej Sobieszczański, eine polnisch-tschechische Koproduktion, und Dom Dobry (Home Sweet Home) von Wojciech Smarzowski. Dieser filmische Albtraum über häusliche Gewalt wirkt im Zuschauermagen lange nach. Die Hauptdarstellerin Agata Turkot wurde hochverdient als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Zusammen mit Tomasz Schuchardt in der Rolle des schlagenden Ehemanns verwandle die zierliche Darstellerin mit dem fragenden Blick »eine brutale, tragische Geschichte in ein packendes psychologisches Drama, das die dunkelsten Ecken der menschlichen Natur erforscht«, heißt es in der Begründung der Hauptpreis-Jury unter dem Vorsitz der dänischen Regisseurin Lone Scherfig.

Brat erzählt eher traditionell die Geschichte einer desillusionierten Krankenschwester (Agnieszka Grochowska) und ihrer neun- und 14-jährigen Söhne. Sie müssen ohne den Vater auskommen, der wegen seiner Gewalttätigkeit im Gefängnis einsitzt. Sein überragendes Talent als Judoka weist dem älteren Dawid (Filip Wiłkomirski) den Weg, wobei sein kleiner Bruder (Tytus Szymczuk) auf der Strecke zu bleiben droht. Die Ökumenische Jury lobte an dem hervorragend geschnittenen Brat dessen bewegende Thematisierung von »familiärer Einheit, Bruderliebe und der Kraft der Vergebung«, die gerade der jüngeren Generation Hoffnung und neue Perspektiven eröffne.

Die Themen Familie, Gewalt und Unfälle kamen im Hauptwettbewerb auffallend oft vor. Milan Ondrik bringt in Otec (Father) mit seiner maskulinen Ausstrahlung einen Hauch Lino Ventura in die slowakische Provinz. Unter der Regie von Tereza Nvotová spielt er einen gestressten Verlagsmanager, der seine zweijährige Tochter bei glühender Hitze in ihrem neuen Kindersitz im Auto vergisst. Er erhielt eine Lobende Erwähnung für sein »zurückhaltendes und doch kraftvolles Porträt eines Mannes, dessen Welt überraschend zerfällt«. Im dystopischen Eröffnungsfilm Anniversary des aus Posen stammenden Jan Komasa wird eine US-amerikanische Musterfamilie rund um eine demokratische Professorin (Diane Lane) von der rechtsautoritären Schwiegertochter in den Ruin getrieben. In seinen besten Szenen erinnert das überdekorierte Sittengemälde an Robert Altmans Gesellschaftssatiren, kann dieses Niveau aber nicht erreichen.

Der Hauptpreis der Internationalen Jury ging an die niederländisch-österreichische Koproduktion Voor de meisjes (Our Girls) von Mike van Diem. Er versetzte Lykele Muus’ Romanvorlage in die Tiroler Alpen, die magisch holländische Touristen anziehen. Zwei wohlhabende Familien, die sich dort ein Sommerhaus teilen, geraten in einen existenziellen Konflikt, als ihre Töchter mit einem einheimischen Burschen bei einer Quad-Fahrt verunglücken. Das durchgehend spannende Schicksalsdrama mit satirischen Elementen zwinge uns dazu, unsere eigenen Moralvorstellungen zu überdenken, so die Jury.

Auf ebenso überraschende wie vielschichtige Weise reflektiert der südkoreanische Beitrag The World of Love von Yoon Ga-eun das Thema Gewalt. Seo Su-bin überzeugte als 17-Jährige in diesem »in jeder Sekunde unvorhersehbaren und daher faszinierenden Coming-of-Age-Drama«, befanden die Fipresci-Jurorinnen. Der typisch französische dialoglastige Debütfilm Nino von Pauline Loquès schildert voller zauberhafter Details, wie Nino (Théodore Pellerin), ein Mann Anfang zwanzig, die drei Tage vor dem Beginn seiner Krebstherapie verbringt. Der Film wirkt wie eine Hommage an Agnès Vardas Cléo de cinq à sept (1962) und beeindruckt durch seine tiefe Menschlichkeit. Vom Team war allein die Cutterin Clémence Diard angereist. Bei der Abschlussfeier im Museum für Moderne Kunst wusste sie gar nicht, wie ihr geschah, als sie die Lobende Erwähnung der Ökumenischen Jury und gleich zwei Preise entgegennehmen konnte, den der Young Critics Jury der Fipresci und den mit 100.000 Złoty (etwa 25.000 Euro) dotierten Warsaw Grand Prix.

»Es war sehr intensiv, da wir so viele Änderungen vorgenommen haben«, lautet das Fazit des Programmdirektors Bartłomiej Pulcyn: »Wir haben viele Sektionen geändert, auch weil wir den Fokus nicht mehr nur auf Warschauer Premieren legen, sondern die besten Filme liefern wollen. Eine neue Sektion ist 'Encounters', in der wir Neuheiten aus dem Festival-Zirkus präsentieren. Wir haben Neuerungen eingeführt wie Special Screenings, Angebote für das ältere Publikum oder die Reihe 'Cinema, My Love', für die wir Stars des polnischen Kinos eingeladen haben, Filme auszuwählen.« Die pulsierende Vitalität der Stadt Warschau, sie prägt auch die besondere Atmosphäre ihres Filmfestivals im Zeichen der fallenden Blätter.

Die Autorin war Mitglied der Fipresci-Jury, zusammen mit Nataliia Serebriakova und Kaja Klimek.