Die seltsamen Laster von Mrs. Wardh |

|

|

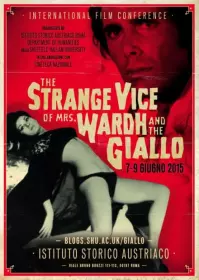

| Giallo ist sexy: Das offizielle Kongressplakat verheißt so manches | ||

Ein Giallo-Kongress in Rom

Von Ulrich Mannes

Mrs. Wardh sieht phantastisch aus, sie hat Stil und kennt keine materielle Not. Gleichwohl hadert sie schwer mit ihrem Schicksal. Denn sie ist unglücklich verheiratet, weshalb ein dubios-charmanter Verführer leichtes Spiel mit ihr hat, was wiederum einen anonymen Erpresser auf den Plan ruft. Zugleich stellt ihr ein ehemaliger Liebhaber nach, mit dem sie eine sadomasochistische Beziehung hatte; und zu allem Überfluss treibt sich noch ein Serienkiller in der Stadt herum, der, so will’s scheinen, es letztlich auch nur auf sie abgesehen haben kann. Der Ort des Geschehens ist Wien, dessen morbide Grandezza einen idealen Hintergrund für diesen Plot abgibt. Psychologisch morbide sollten die Charaktere im Giallo nämlich sein, am besten irgendwelche Komplexe aus der Kindheit mit sich herumschleppen oder absonderliche sexuelle Erfahrungen. So erklären es Ernesto Gastaldi und Sergio Martino, der Co-Autor und der Regisseur vom Der Killer von Wien. Das Morbide der Hauptfigur Mrs. Wardh, gespielt von Edwige Fenech, offenbart sich in verschwommenen Rückblenden, die sie beim riskanten Liebespiel mit ihrem geheimnisvollen Ex-Lover zeigen. Darüber hinaus bekommt man noch etliche sexuell aufgeladene Slasherszenen geboten (darunter eine unter der Dusche, seit Hitchcocks Psycho fast schon obligatorisch fürs Genre), welche nicht selten mit abenteuerlichen Plotwendungen zusammenhängen, die den Zuschauer immer wieder vor den Kopf stoßen sollen, und erst eine »doppelte Auflösung« kann dieser »Twistorgie«, ein Ende bereiten. Welchen Rang man dem Killer von Wien im Spektrum des Giallo zuordnen kann, darüber streiten die Experten. Wegen seiner Formelhaftigkeit eignet sich der Film allerdings sehr gut als repräsentativer Vertreter des Genres – und damit als idealer Aufhänger für einen filmwissenschaftlichen Kongress.

Ein gutes Jahr nach seinem Hexen-Symposium im österreichischen Tamsweg, wo Adrian Hovens Hexen bis aufs Blut gequält gedreht wurde, hat Andreas Ehrenreich (diesmal von der »Sheffield Hallam Universitiy« aus) wieder Filmwissenschaftler zu einer Veranstaltung geladen. Jetzt ging es eben um den Killer von Wien und den Giallo an sich (The Strange Vice of Mrs. Wardh and the Gaillo nannte sich der Kongress nach dem Originaltitel). Konsequenterweise hätte man diesmal ja Wien zum Tagungsort machen müssen, doch Ehrenreich entschied sich für Rom, weil die Mitwirkenden des Films und andere Zeitzeugen hier einfacher zusammenzubringen und die wissenschaftlichen Teilnehmer für eine frühsommerliche Romreise leicht zu gewinnen waren. Mit dem Österreichischen Kulturinstitut ließ sich zudem ein respektabler Kooperationspartner mitsamt prächtigem Tagungsgebäude finden. Im Bibliothekssaal des herrschaftlich gelegenen »Istituto Storico Austriaco« wurde also zwei Tage lang in sieben Panels und einer Podiumsdiskussion dem Giallo seine Reverenz erwiesen.

Eigentlich handelt es sich beim Giallo um eine Groschenromanserie, die sich bereits in den 20er Jahren in Italien etabliert hatte (die Bezeichnung Giallo verdankt sie ihren gelben Einbänden), aber erst in den 60ern zu einem filmischen Markenzeichen wurde. Zwei Regisseurs-Namen bleiben vornehmlich (und noch vor Sergio Martino) mit dem Giallo verknüpft: Mario Bava und Dario Argento. Während Bava mit zwei Filmen aus den frühen 60ern (The Girl Who Know Too Much und Blutige Seide) gleichsam für die Giallo-Initialzündung sorgte, lieferte Argento in der delirierenden Phase der 70er und frühen 80er Jahre die unbestrittenen Klassiker, wie ROSO, TENEBRE & SUSPIRIA.

Vor allem anhand dieser Filme sind sie durchaus festzumachen, die wiederkehrenden Formeln, Motive und Accessoires des Giallo: schwarze Handschuhe, sadistische Morde, verwegene Plotpoints. Dennoch läßt er sich als Genre nur vage eingrenzen, oft genug könnte man den einen oder anderen Giallo genauso gut dem Polizeifilm (»Poliziottesco«) zuordnen, oder dem Horrorgenre, bisweilen sogar der Komödie.

Die Referenten (Kongress-Sprache war natürlich englisch) benützten deshalb bevorzugt den Begriff »Giallo-Cycle«, was man nur unbeholfen mit »Giallo-Filmzyklus« ins Deutsche übersetzen kann. Aber wozu soll man sich mit solchen Zuschreibungen noch aufhalten, wenn der interpretatorische Rahmen hier sowieso in keine Grenzen gefaßt ist? Das zeigten die vielen Beiträge, in denen es um die Topographie des Giallo geht, die sich in urbanen Plätzen, in Postkartenansichten, in Labyrinthen, aber auch in den italienischen Landschaften (»Rural Italian Horror«) offenbart und bisweilen sogar in andere Kontinente (»Beyond Kilimanjaro«) ausschlägt. Zu den Themenspektren des Kongresses gehörten gleichwohl auch die psychologischen und soziologischen Dispositionen, so ging es um die Psychologie des Bösen, um die Wandlung der familiären Werte, die Rolle der Homosexualität und mehrmals um das Frauenbild im Giallo. Es wurden naheliegende und verwegene Theorien sowie akribische Einzelanalysen aufgeboten. Auf einer ganz anderen Ebene drehten sich Präsentationen um die mediale Aufarbeitung, um Distribution und Rezeption des Giallo und sogar um die Verdienste der umtriebigen Italo-Fangemeinde bei der Bewahrung des Giallo-Filmerbes. Ein kleines bisschen zu kurz kam womöglich nur der große filmgeschichtliche Rahmen, es fehlte m.E. ein Beitrag, der ganz konkret die filmhistorischen Referenzen des Giallo ausfindig gemacht und dabei über Sergio Martinos Vorbilder Hitchcock und Clouzot hinausgeschaut hätte.

Sergio Martino selbst kam natürlich auch zu Ehren, einmal zum Auftakt der Veranstaltung: er wurde von der Italienischen Kinemathek mit einer dreiteiligen Werkschau geehrt. Und vor allem zum Abschluss, da versammelten sich Martinos Wegefährten und andere Giallo-Zeitzeugen zu einer Podiumsdiskussion, was den wissenschaftlichen Rahmen der Veranstaltung endgültig sprengte. Die Zusammensetzung war am Ende ganz anders als vom Veranstalter vorgesehen: Die weiblichen Giallo-Ikonen wie Edwige Fenech oder Dagmar Lassander ließen sich entschuldigen. Wettgemacht wurde das durch die Regisseure Ruggero Deodato und Antonio Bido, die viel zu erzählen hatten über die Produktionsbedingungen der 70er Jahre, sowie von der Komponistin Nora Orlandi, deren Score viel zum psychedelischen Flair von The Strange Vice beitrug. Star der Veranstaltung war aber George Hilton, Edwige Fenechs dubios-charmanter Verführer, der mit seinen mittlerweile 80 Jahren von seiner abgründigen Ausstrahlung nichts verloren hat… Aber hier brechen wir unseren Giallo-Kongress-Bericht ab und blicken, wie nach dem Hexensymposium, erwartungsfroh der angekündigten Publikation entgegen.