Cinephiler Fetischismus |

|

|

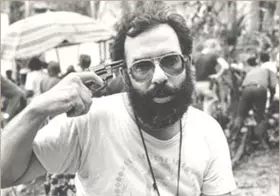

| George Hickenlooper, American Independent Foto: American Zoetrope |

||

Trauer und Erschöpfung: Erinnerungsskizzen um Tod des Regisseurs George Hickenlooper

Einen halben Tag vor seinem Tod führte er noch ein Publikumsgespräch, beim Filmfestival in Austin, Texas. Die Erinnerung an George Hickenlooper, der jetzt viel zu früh, mit nur 47 Jahren gestorben ist, ist auch eine persönliche – an die Zeit, in der ich das Münchner Filmfest noch als Zuschauer besuchte, und dort seine ersten Filme sah, in Ulla Rapps formidabler, inzwischen legendärer Independent-Sektion. Den Namen konnte man sich immer gut merken, weil er auffiel, weil er so bis zur Karikatur »typisch amerikanisch« war. Dann 1997, als er mit Dogtown da war, und ich erstmals auch etwas über ihn schreiben konnte, eine Nacht bis zum Morgengrauen auf der Terrasse einer Villa in der Georgenstraße – wem gehörte sie noch. Peter habe ich an dem Abend kennengelernt, der immer noch in München wohnt, und heute die Filme von Benjamin Heisenberg produziert, Natascha war dabei, mit der George dann eine Weile zusammen war, Julia, Nina.

Zwei Jahre später kam er wieder, mit The Big Brass Ring, jetzt nicht mehr in der Independent-Reihe, ein »großer« Film, voller Erwartung begrüßt im Sendlinger-Tor-Kino, und dann anhand der Erwartungen leicht enttäuscht aufgenommen. Danach, im kleinen Kreis, erzählte er von Affairen unter seinen Schauspielern, liebevoll und sarkastisch, und bedauerte, verständlicherweise, selbst keine Affaire mit Irène Jacob gehabt zu haben. Da kannten wir uns schon besser, saßen im Stadtcafé mit Jason Freeland, der mit der Ellroy-Verfilmung Browns Requiem in Ullas Reihe lief, und mit Julia, an einem der ersten Abende, mit viel Hellem. Und dann wieder mit Nina, Natascha, Peter. Dieser schöne, ganz besondere Sommer 1999 war der letzte, an dem George in Deutschland war. Seine späteren Filme liefen, aber er kam nicht mehr, und so lief der Kontakt aus.

Im Internet kann man ihn noch sehen, sogar zwei Tage vor seinem Tod – eine bizarre Erfindung – ihm da noch einmal zuhören, freundlich, gelassen, offen, zugleich von der Energie getrieben, die ihn auszeichnete, und die wohl nötig war, um sich treu zu bleiben – in einer US-Filmlandschaft, in der auch das Independent-Kino immer gleichgeschalteter ist, war George Hickenlooper einer der letzten wirklich Unabhängigen, ein Regisseur, der auch den Moden den Autorenkinos nicht nachlief, der »die Postmoderne« genauso ablehnte, wie jedes akademische Idolisieren von Apartem, oder den feigen Rückzug in Formalismen. Er bewunderte Orson Welles, dessen unveröffentlichtes Drehbuch The Big Brass Ring er 1999 verfilmte, mit William Hurt, Nigel Hawthorne, Irène Jacob und Miranda Richardson. Doch die meisten seiner Filme erinnern eher an die unglamourösere Seite des New-Hollywood-Kinos, an die Provinzportraits von Peter Bogdanovich und Monte Hellman.

Am Ende bleiben vielleicht wirklich seine filmhistorischen Erkundungen. Und der eine Film, der George Hickenlooper früh bekannt machte, sein allererster, im Rückblick eher untypischer, ist es, der auch in den Nachrufen der amerikanischen Zeitungen immer wieder als erstes genannt wird: Heart of Darkness: A Filmmakers von 1991 erzählt von Francis Ford Coppolas Dreharbeiten zu Apocalypse Now.

In dieser Zeit beschäftigte sich Hickenlooper, dessen filmisches Initiationserlebnis der Besuch von Disneys Fantasia als Kind gewesen ist, und dessen erster Kurzfilm als Schüler eine Zeichentrickhommage an Disneys Werk war, auch in anderer Weise mit der US-Filmgeschichte der Umbruchsjahre nach Ende des alten Studiosystems: Er arbeitete für Roger Corman, drehte ein Kurzportraits Dennis Hoppers und eine Dokumentation über Peter Bogdanovich; zudem veröffentlichte er sein Buch »Reel Conversations«, ein Interviewband in dem Hickenlooper den Kosmos seiner Interessen entfaltet – er enthält unter anderem Gespräche mit Scorsese, Cimino, David Lynch, John Milius, Richard Schickel, Roger Ebert.

Was wird bleiben von Hickenloopers Werk? Vielleicht seine Trilogie des amerikanischen Westens, The Low Life, Persons Unknown und Dogtown (1995-97), ein auf versteckte Weise sehr persönliches Werk. In den nächsten Wochen kommt sein letzter Film ins Kino: Casino Jack, ein Portrait der moralisch korrupten politischen Verhältnisse in den USA und ein Comeback für Kevin Spacey, der hier in der Hauptrolle als rechter Polit-Lobbyist zu sehen ist.

Hickenloopers Haltung kann man als cinephilen Fetischismus bezeichnen, und daran ist nichts verächtlich gemeint. Voller Liebe fürs Kino, voller erotisch gefärbter Zuneigung für seine Idole. Er schaute lieber zurück, in die 70er, die 60er Jahre, zu Warhol, Hopper und New Hollywood, zur Orson Welles und dessen Perspektive auf Amerika. Weil vielleicht früher manches tatsächlich besser war. Es war ein männliches und weißes Kino, aber Independent. Trauer und Erschöpfung, eine grundsätzliche Melancholie war seinen Filmen schon immer eigen. Und als Filmemacher ist George Hickenlooper ein Unvollendeter geblieben. Es lohnt sich, gerade darum, alle seine Filme zu sehen, zu entdecken, nun selbst sein Werk in sich zu vollenden. Es lohnt sich, ihn nicht zu vergessen. Am 30. Oktober ist er in Denver gestorben, wie es heißt an einem Herzinfakt, wie es heißt im Schlaf, nach einer Party, wie wir ihn nicht anders kannten.

Lesen sie auch »Anatomie der Melancholie« – Rüdiger Suchslands Point of View zu George Hickenlooper aus dem Jahr 2008.